Une nouvelle stratégie de traitement anticoagulant en urgence pour les patients ayant un infarctus aigu du myocarde a été mise en place par l’équipe de Philippe-Gabriel Steg (Unité Inserm 698 « Hémostase, bio-ingénierie, immuno pathologie et remodelage cardiovasculaires » Hôpital Bichat, AP-HP, Université Paris Diderot). Ces résultats de l’essai clinique EUROMAX sont publiés dans The New England Journal of Medicine.

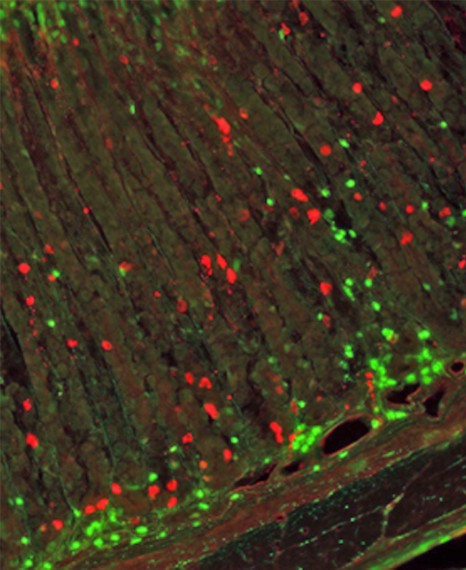

©P Delapierre/Inserm

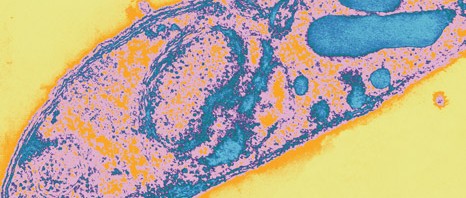

L’infarctus du myocarde communément appelé crise cardiaque demeure la première cause de décès dans le monde et touche près de 100 000 personnes par an en France. Le traitement de référence est la réalisation d’une dilatation en urgence des artères pour permettre à nouveau au sang de circuler jusqu’au cœur (Cet acte médical est appelé angioplastie primaire). L’angioplastie nécessite un traitement anticoagulant injectable, pour lequel plusieurs options sont disponibles.

Une équipe internationale, menée par Philippe-Gabriel Steg (Unité Inserm 698 « Hémostase, bio-ingénierie, immuno-pathologie et remodelage cardiovasculaires » Hôpital Bichat, AP-HP, Université Paris Diderot) vient de rapporter dans The New England Journal of Medicine les résultats d’un grand essai clinique international, mené dans 9 pays européens, sur plus de 2200 patients, testant l’administration du traitement anticoagulant avant l’arrivée à l’hôpital, par les équipes d’urgentistes et de SAMU, et comparant deux stratégies. La première repose sur l’héparine (traitement classique), l’autre sur un anticoagulant plus spécifique : la bivalirudine. L’un des inconvénients majeur de ces traitements anticoagulants est le risque d’hémorragie associée. « En dilatant les artères, on fluidifie également le sang avec le risque que, si une hémorragie se déclare, on ne puisse pas la juguler. » explique Philippe-Gabriel Steg.

Après 30 jours de suivi, la bivalirudine a réduit le risque de décès ou de saignement grave de 8,5% à 5,1% et le risque de décès, infarctus du myocarde ou saignement majeur de 9,2 à 6,6%; en comparaison avec la stratégie utilisant l’héparine.

Ce bénéfice était principalement lié à une réduction des saignements graves au prix d’une augmentation du risque de thrombose de stent1 . « Les bénéfices sont robustes et concordants dans tous les sous-groupes testés, et notamment concordants quels que soient le type de traitement antiplaquettaire oral, ou la voie d’accès artériel utilisée pour l’angioplastie (accès artériel radial ou fémoral) » précise Philippe-Gabriel Steg.

Ces résultats ouvrent la voie à une utilisation de la bivalirudine comme anticoagulant dès la phase pré-hospitalière de l’infarctus du myocarde chez les patients transférés en urgence. Ils représentent un progrès thérapeutique dans l’infarctus du myocarde, utilisable immédiatement.

L’essai EUROMAX a été mené avec le soutien de The Medicines Company. Il est enregistré dans Clinical Trials.gov, sous la référence NCT01087723.

1 La thrombose de sent est la formation précoce de caillots dans les prothèses métalliques (appelées stents) déployées dans l’artère au moment de l’angioplastie