S’il est acquis que les populations les plus défavorisées ont une alimentation moins en accord avec les recommandations nutritionnelles, le lien entre budget et équilibre alimentaire n’est pas aussi simple. Le journal Nutrition Reviews vient de publier une revue bibliographique réalisée par l’unité mixte de recherche Nutrition, Obésité et Risque Thrombotique (Inra – Inserm – Aix-Marseille Université), en collaboration avec le Centre de nutrition en santé publique, de l’Université de Washington, sur la contribution du prix des aliments aux inégalités sociales en matière de choix alimentaires et de nutrition.

© Fotolia

A la fin des années 1980-1990, il était connu que les populations les plus défavorisées avaient les comportements alimentaires les moins en accord avec les recommandations nutritionnelles, avec une plus faible consommation de fruits et de légumes, plus de produits céréaliers raffinés (pain blanc, pâtes, riz blanc…), et peut-être plus de produits sucrés. Mais ces différences de comportements alimentaires selon le statut socio-économique étaient principalement attribuées à des différences éducationnelles, et rares étaient les nutritionnistes qui s’intéressaient au coût de l’équilibre alimentaire. Ainsi, le premier programme national nutrition santé (le PNNS, lancé en 2001) reposait principalement sur la diffusion à large échelle de messages d’éducation nutritionnelle. Puis, l’impact de l’environnement alimentaire (prix et disponibilité des aliments, publicité…) sur les choix alimentaires a été progressivement mis en évidence, incitant à développer des politiques nutritionnelles axées non plus seulement sur la demande (le comportement du consommateur) mais aussi sur l’offre alimentaire.

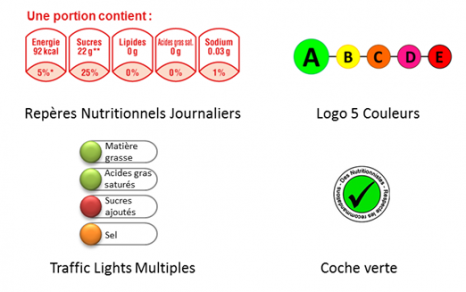

Dans cette revue de la littérature, les chercheurs s’intéressent aux déterminants économiques des choix alimentaires. Ils confirment que lorsque l’on compare les aliments de la base INCA en exprimant leur prix en €/100kcal (et non pas en €/kg), les produits riches en vitamines, fer, calcium, fibres sont des sources de calories plus chers que les produits riches en énergie, très gras ou très sucrés. Que ce soit tout au long de la chaine de production ou pour le consommateur, des produits comme les chips, les sucreries, les biscuits, mais aussi les pâtes et le riz, sont faciles à transporter, à stocker, à préparer et ne sont pas périssables, expliquant à la fois pourquoi ils sont moins chers que des produits frais [1].

En accord avec ces observations sur les aliments, une alimentation équilibrée coute en général plus cher qu’une alimentation déséquilibrée, rendant plus difficile la réalisation de l’équilibre nutritionnel en cas de contraintes budgétaires.

Néanmoins, des études d’observation et de modélisation montrent qu’il est possible de constituer un panier équilibré avec un budget modeste, dans la mesure où celui-ci est supérieur ou égal à 3,5 € par jour et par personne.

Ceci est possible à condition d’être prêt à faire des écarts plus grands avec les habitudes alimentaires et les normes culturelles, et notamment à consommer des aliments de bonne qualité nutritionnelle pour leur prix, tels que les légumes en conserve ou surgelés.Les études disponibles à ce jour, analysées dans cette revue, sont basées sur des prix moyens ou standard, mais personne n’achète ses aliments au prix moyen. Au fil du temps, la segmentation des marchés de l’agro-alimentaire a permis de mettre à disposition des consommateurs des produits à tous les niveaux de prix, du prix d’entrée de gamme au prix premium, tous bénéficiant d’une bonne qualité nutritionnelle. Il se pourrait donc que l’accès à un régime équilibré se soit démocratisé. Quelles seraient les conclusions des études si les prix réels étaient considérés et pas les prix moyens ?

En attendant ces futures recherches, il est important de prendre en compte les contraintes budgétaires et le différentiel de prix des aliments lors de l’élaboration de conseils alimentaires.

[1] Le prix des produits frais intègre les frais de transport et de stockage en conditions réfrigérées et les risques plus important de pertes et gaspillage

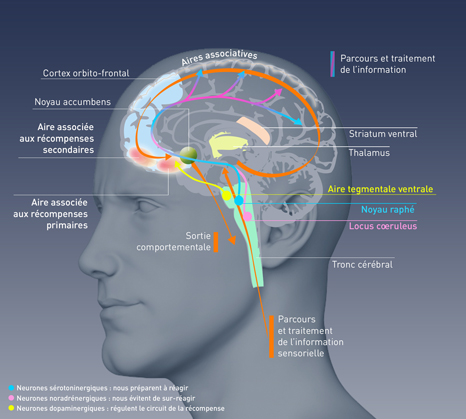

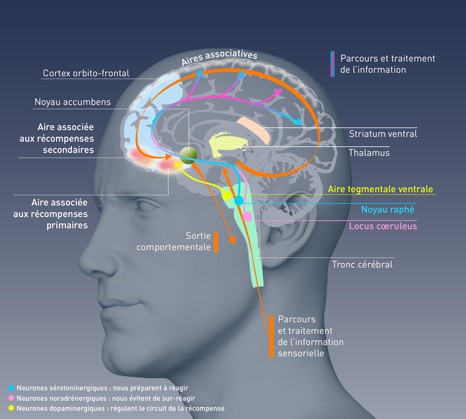

Une expertise collective de l’Inserm – 2012 (version française)

Chapitre 14 « Coût et qualité nutritionnelle de l’alimentation » par Nicole Darmon, unité mixte de recherche NORT

L’un des nouveaux axes de la 3ème période du Programme national nutrition-santé (PNNS) (2011-2015) vise à réduire les inégalités sociales de santé en lien avec la nutrition (alimentation et activité physique). Dans ce cadre, la Direction générale de la santé a sollicité l’Inserm pour établir un bilan des connaissances scientifiques sur les déterminants de la différenciation sociale dans le champ de la nutrition et sur les différentes stratégies d’interventions qui pourraient être utilisées pour réduire ces inégalités. Pour répondre à cette demande, l’Inserm a réuni un groupe pluridisciplinaire d’experts en épidémiologie, santé publique, sciences humaines et sociales, économie de la santé, recherche