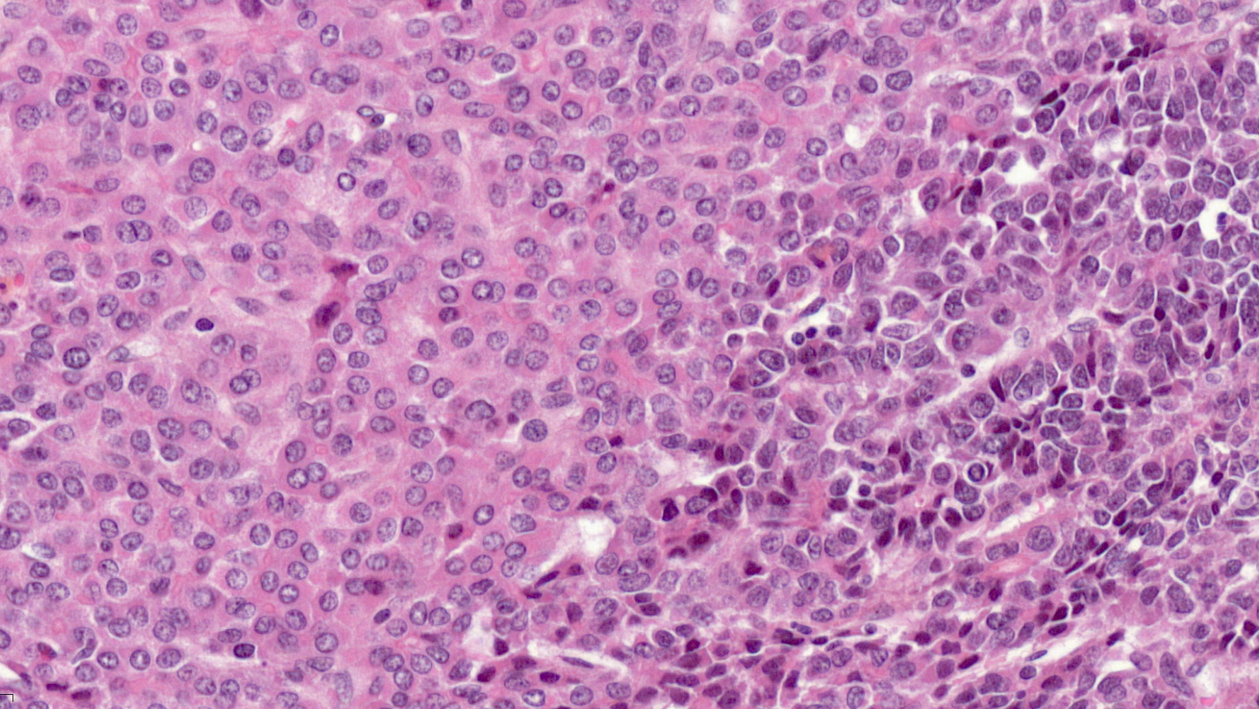

Les chercheurs ont identifié un lien entre le dioxyde d’azote (NO2) et la survenue de cancer du sein dans des études réalisées chez des femmes en Amérique du Nord et en Europe. Crédits : Unsplash

Les polluants atmosphériques augmentent non seulement le risque de cancer du poumon, mais ils pourraient aussi être un facteur de risque du cancer du sein. C’est ce que révèle une synthèse de la littérature internationale menée par des chercheurs de l’Inserm, du CNRS, et de l’Université Grenoble Alpes. Parmi les trois principaux polluants étudiés, c’est pour le dioxyde d’azote que le niveau de preuve est le plus élevé. Selon les données disponibles, environ 1700 cas de cancers du sein seraient attribuables chaque année en France à l’exposition aux polluants atmosphériques. Ces résultats font l’objet d’une publication dans la revue Environmental Health Perspectives.

Certains polluants atmosphériques, et notamment les particules en suspension et la pollution atmosphériques dans son ensemble, sont reconnus comme cancérigènes par le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) ; cette reconnaissance est liée à leurs effets démontrés sur le cancer du poumon. Or depuis quelques années, des travaux épidémiologiques suggèrent que les polluants atmosphériques pourraient aussi influencer la survenue de cancer du sein, qui constitue le cancer le plus fréquent en Europe.

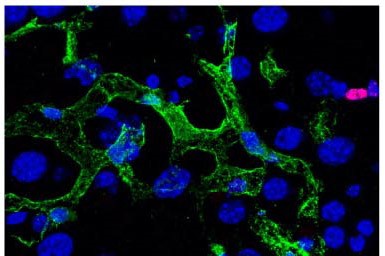

Le cancer du sein est un des cancers dont les facteurs de risque sont les mieux connus, avec une contribution de facteurs liés à la vie reproductive (par exemple l’âge des premières règles), la consommation d’alcool et probablement l’exposition à des facteurs environnementaux et notamment ceux perturbant l’axe œstrogénique, ainsi que de polymorphismes génétiques tels que ceux liés aux gènes BRCA.

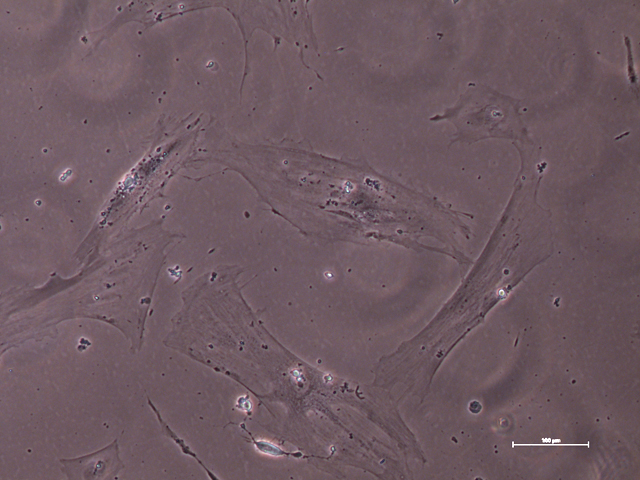

Dans cette étude, menée par l’équipe du directeur de recherche Inserm Rémy Slama à l’Institut pour l’avancée des biosciences (IAB, Inserm/CNRS/UniversitéGrenoble Alpes), les scientifiques se sont intéressés au rôle de certains polluants atmosphériques sur la survenue du cancer du sein.

L’objectif était de synthétiser les résultats concernant la relation dose-réponse entre pollution et survenue du cancer du sein, issus de toutes les publications disponibles (ce qu’on appelle une méta-analyse, qui fournit une moyenne des relations décrites par chaque étude en tenant compte de leur précision). Par ailleurs, pour les polluants pour lesquels l’association était la plus nette, les scientifiques souhaitaient aussi fournir une estimation du nombre de cas de cancers du sein qui pourraient y être attribuables en France, ainsi qu’une estimation des couts économiques associés.

Effet plus net pour le dioxyde d’azote

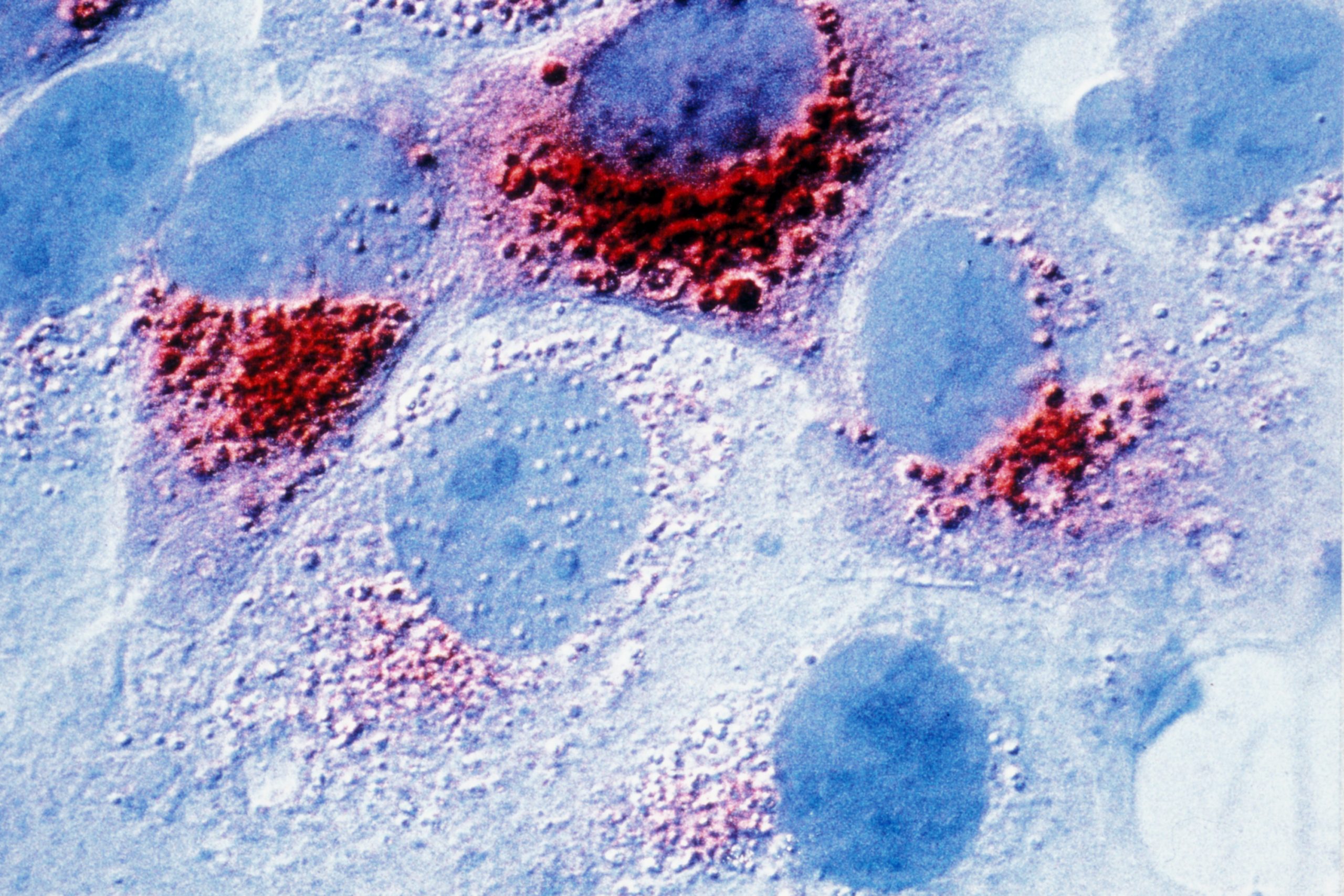

L’étude a permis d’identifier pour les trois polluants considérés, à savoir les particules en suspension avec un diamètre inférieur à 10 microns (PM10), les particules en suspension avec un diamètre inférieur à 2,5 microns (PM2,5) et le dioxyde d’azote (NO2), respectivement 27, 32 et 36 associations en lien avec la survenue de cancer du sein, toutes rapportées chez des femmes en Amérique du Nord et en Europe. C’est pour le dioxyde d’azote que la synthèse des études était le plus nettement en faveur d’un effet néfaste sur la survenue de cancer du sein.

Le dioxyde d’azote est principalement émis par des processus de combustion des combustibles fossiles, tels que ceux des moteurs thermiques des véhicules et du chauffage urbain.

L’effet estimé du dioxyde d’azote était plus élevé pour les cancers du sein hormono-dépendants (dont les tumeurs expriment des récepteurs de l’œstrogène et de la progestérone), bien que toutes les études n’aient pas pu considérer ce critère. Les chercheurs estiment qu’environ 1700 cas de cancer du sein, soit environ 3 % des cas survenant annuellement en France pourraient être attribués à cette exposition et aux autres polluants associés au dioxyde d’azote. Le coût économique associé, cumulant coûts tangibles (ceux liés aux traitements) et intangibles (ceux liés aux décès, à la perte de qualité de vie et la souffrance des patients) est de l’ordre de 600 millions à un milliard d’Euros par an.

Pour les deux autres polluants considérés (PM10 et PM2.5), le niveau de preuve était moins élevé, sans qu’il soit possible d’exclure un effet néfaste. « Réaliser une large méta-analyse comme celle-ci est une approche qui a l’avantage de synthétiser toute la littérature scientifique sur la question, et donc d’obtenir des résultats particulièrement robustes. En l’occurrence pour le dioxyde d’azote l’analyse a porté sur un ensemble de 36 études totalisant plus de 120 000 cas sur 3,9 millions de sujets », souligne Rémy Slama.

Les approches observationnelles utilisées dans ces travaux ne permettent néanmoins pas d’exclure la contribution d’autres polluants dont les concentrations atmosphériques sont étroitement corrélées à celles du dioxyde d’azote. Au sein du mélange complexe qu’est la pollution atmosphérique, certains composants sont connus pour leur activité cancérigène ou de perturbation œstrogénique, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Ceux-ci pourraient donc être également pertinents du point de vue du développement du cancer du sein, étant donné l’implication de la voie œstrogénique dans certains cancers du sein.

Des biais méthodologiques à prendre en compte

L’étude des liens entre pollution atmosphérique et cancer du sein pose de nombreux enjeux méthodologiques. Les principaux sont ceux de la qualité de la caractérisation des expositions, des biais de confusion et des biais de publication – le biais lié au fait qu’une étude qui met en évidence une association a plus de chance d’être publiée qu’une étude ne mettant en évidence d’association.

Cette méta-analyse les prend en compte en pratiquant des analyses restreintes aux études présentant la mesure la plus précise des expositions, à celles prenant en compte les principaux facteurs de risque de cancer du sein (dont certains sont des facteurs de confusion potentiels). Une analyse dite « trim-and-fill » est également pratiquée : en décrivant la distribution des estimations issues des études publiées, elle permet d’identifier si celles-ci surreprésentent les études en faveur d’un lien et corrige le biais de publication éventuel. L’effet observé dans les études réalisées en Europe ne semblait pas plus faible qu’en Amérique du Nord.