Le champignon Lepista inversa a des propriétés réparatrices permettant de corriger certaines mutations génétiques. © Christine Bailly

Un banal champignon comestible pourrait changer la donne dans le traitement des maladies génétiques rares, qui touchent des centaines de millions de personnes à travers le monde. Celles-ci se retrouvent souvent démunies en l’absence de thérapie efficace. Une équipe de recherche dirigée par Fabrice Lejeune, chercheur Inserm au sein du laboratoire CANcer Heterogeneity, Plasticity and Resistance to THERapies (Inserm/ CNRS/ Université de Lille/Institut Pasteur de Lille/CHU Lille), et en collaboration avec une équipe du Muséum national d’Histoire naturelle, a montré que l’un des principes actifs contenus dans le champignon Lepista inversa a des propriétés réparatrices permettant de corriger certaines mutations génétiques, dites mutations « non-sens ». Les résultats sont publiés dans Nature Communications[1].

Les maladies rares constituent un problème de santé publique majeur, affectant 300 millions de personnes dans le monde. Dans 80 % des cas, ces pathologies ont des origines génétiques. C’est le cas notamment de la mucoviscidose, de l’hémophilie ou encore de la myopathie de Duchenne. Il n’existe à ce jour aucun traitement curatif pour les patients atteints de ces maladies héréditaires. Néanmoins, il est aujourd’hui bien établi que des mutations génétiques particulières, dites mutations « non-sens », sont impliquées dans près de 10 % des cas de maladies génétiques rares.

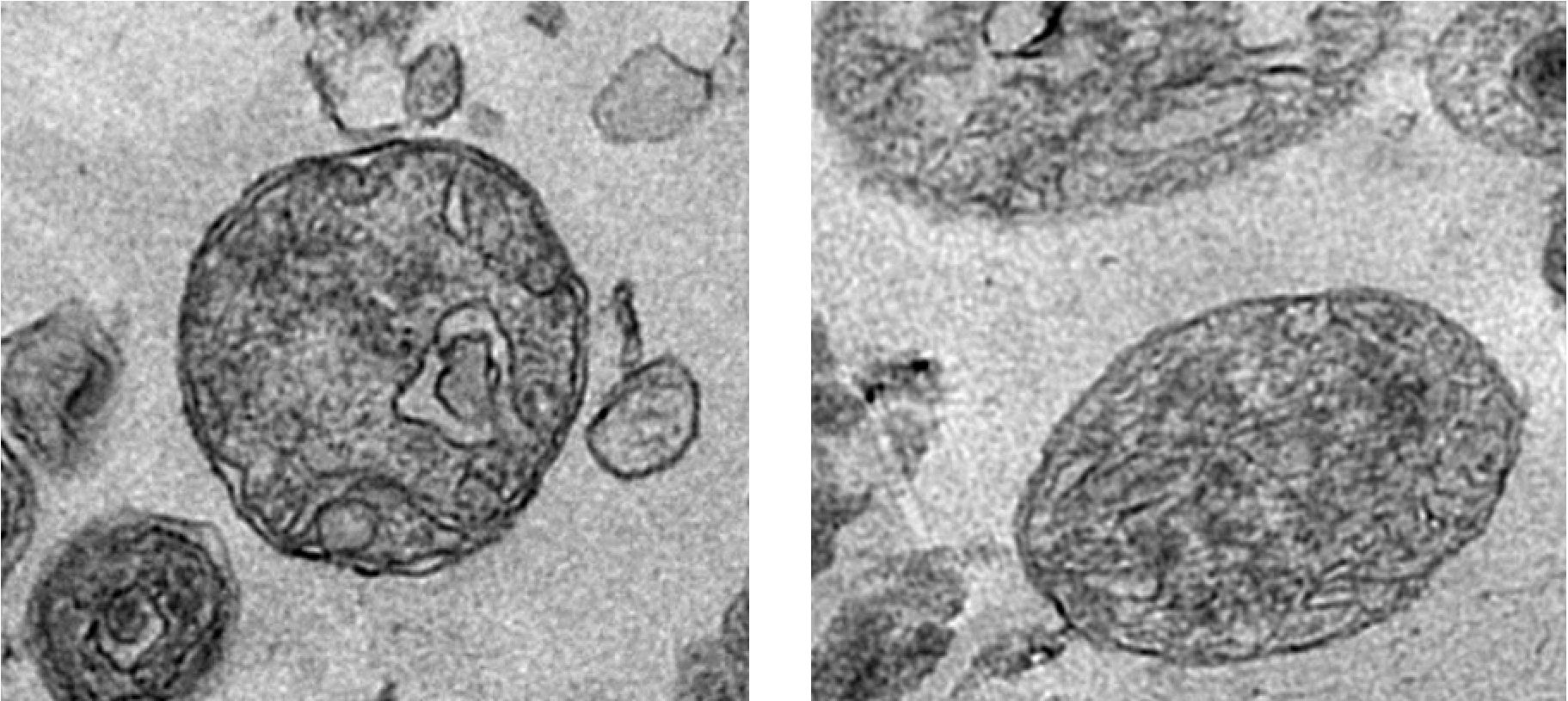

L’ADN est constitué de molécules organiques, les nucléotides, qui codent les acides aminés impliqués dans la synthèse des protéines nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme. En pratique, les mutations « non-sens » introduisent un « codon stop » au niveau du gène muté c’est-à-dire une séquence de nucléotides qui conduit à un arrêt prématuré de la synthèse de la protéine correspondante. Dès lors, la protéine n’est plus disponible en tant que telle, entraînant l’apparition des symptômes cliniques de la maladie.

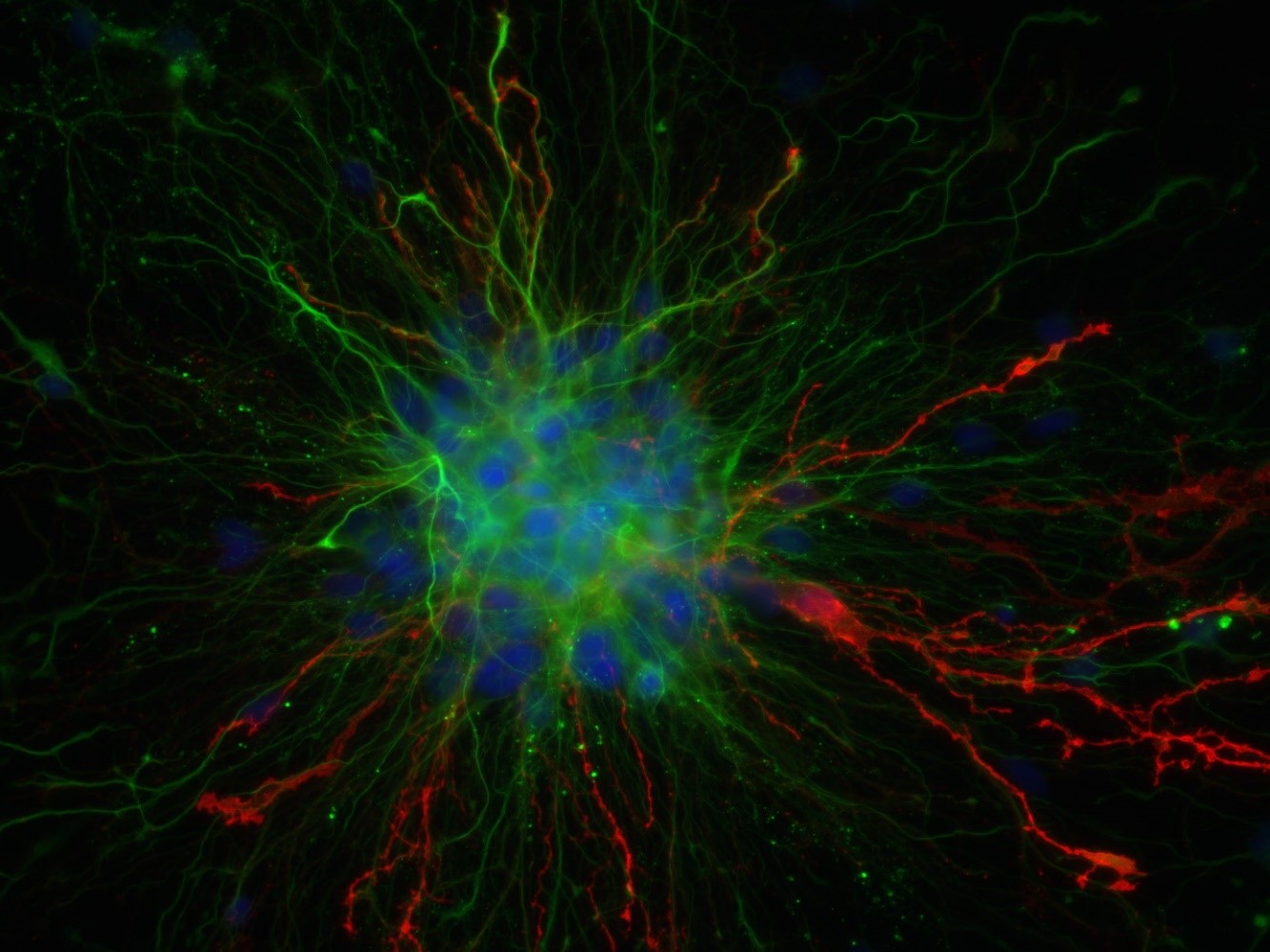

Identifier des moyens de corriger ces mutations est donc un enjeu de taille pour les chercheurs qui étudient les maladies génétiques rares. C’est l’objet des travaux du chercheur Fabrice Lejeune et de son équipe, au sein du laboratoire CANcer Heterogeneity, Plasticity and Resistance to THERapies (Inserm/ CNRS/ Université de Lille/Institut Pasteur de Lille/CHU Lille), en collaboration avec la Chimiothèque / Extractothèque et l’UMR 7245 CNRS Molécules de Communication et Adaptation des Micro-organismes du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. En 2017, ces derniers avaient déjà fait une découverte étonnante en montrant que des extraits d’un banal champignon comestible connu sous le nom de Lepista inversa pouvaient réparer les mutations non-sens dans trois lignées cellulaires isolées de patients atteints de mucoviscidose.

Molécule réparatrice

Dans leur nouvelle étude, publiée dans Nature Communications, les équipes de recherche ont pour la première fois identifié le principe actif dans le champignon capable de corriger les mutations non-sens associées au codon stop UGA, le plus courant des trois codons stop du code génétique humain.

En fractionnant des extraits du champignon Lepista inversa, les chercheurs ont réussi à identifier une substance active issue du champignon, la molécule DAP (2,6 diaminopurine). Ils ont montré que celle-ci répare les mutations non-sens dans des lignées cellulaires humaines, mais également dans des modèles animaux. Cette substance active s’avère par ailleurs être très peu toxique.

Cette découverte ouvre des pistes thérapeutiques intéressantes pour les patients atteints de maladies génétiques rares. « L’idée est de pouvoir corriger les aspects cliniques en réparant les mutations non-sens liées au codon UGA et en restaurant la fonction du gène muté. A noter qu’il ne s’agira pas de donner le champignon directement à consommer aux patients, celui-ci contenant d’autres molécules dont nous ne contrôlons pas tous les effets, mais plutôt de développer des traitements à base du principe actif identifié ici », souligne Fabrice Lejeune.

La prochaine étape pour les chercheurs consistera à tester ce principe actif dans d’autres modèles animaux afin de pouvoir ensuite démarrer rapidement des essais cliniques, si les résultats s’avéraient toujours aussi prometteurs.

[1] La découverte fait par ailleurs l’objet d’un dépôt de brevet de depose via la SATT Lutech : Derivative purine for their use in the treatment or preventing diseases due to changing nonsense – October 2017 – S. Rebuffat, S. Amand, C. Maulay-Bailly and F. Lejeune -PCT/EP2017/076846; WO2018073413A1