© Adobe Stock

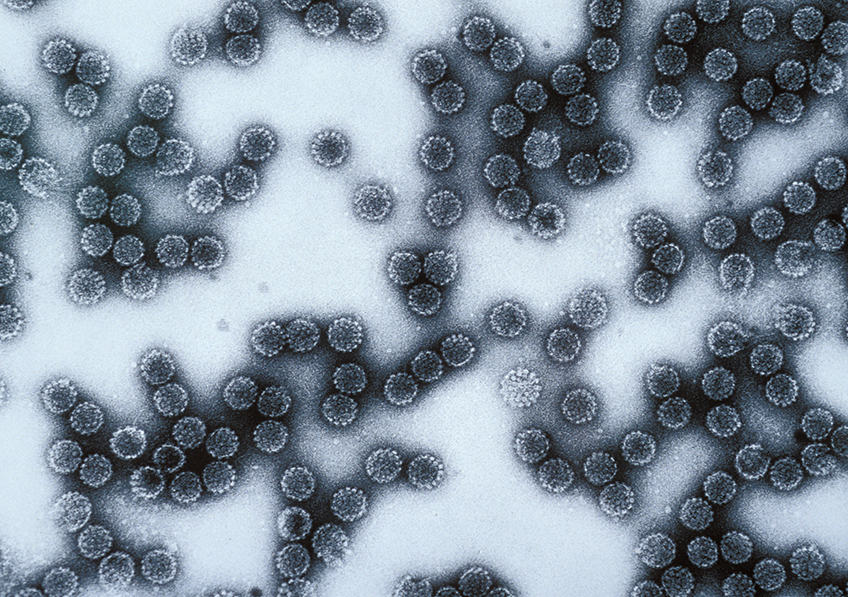

Dans de très rares cas, des enfants ayant contracté la COVID-19 développent une inflammation sévère 4 à 6 semaines suivant leur infection par le virus SARS-CoV-2. Pour les deux tiers, ce syndrome inflammatoire atteint le cœur, entraînant des cas de myocardite. Dans une étude parue dans la revue MED, des chercheurs, médecins et enseignants chercheurs de l’Inserm, de l’AP-HP et d’Université de Paris à l’Institut Imagine, en collaboration avec l’Institut Pasteur, ont analysé le sang d’une cohorte de 56 patients jeunes ayant été hospitalisés à l’Hôpital Necker Enfants-Malades AP-HP. Ils ont ainsi pu identifier l’expression anormale de plusieurs gènes associés à la survenue de formes sévères de myocardite. Cette signature moléculaire pourrait, à terme, permettre d’identifier les enfants à risque de développer cette inflammation cardiaque rare.

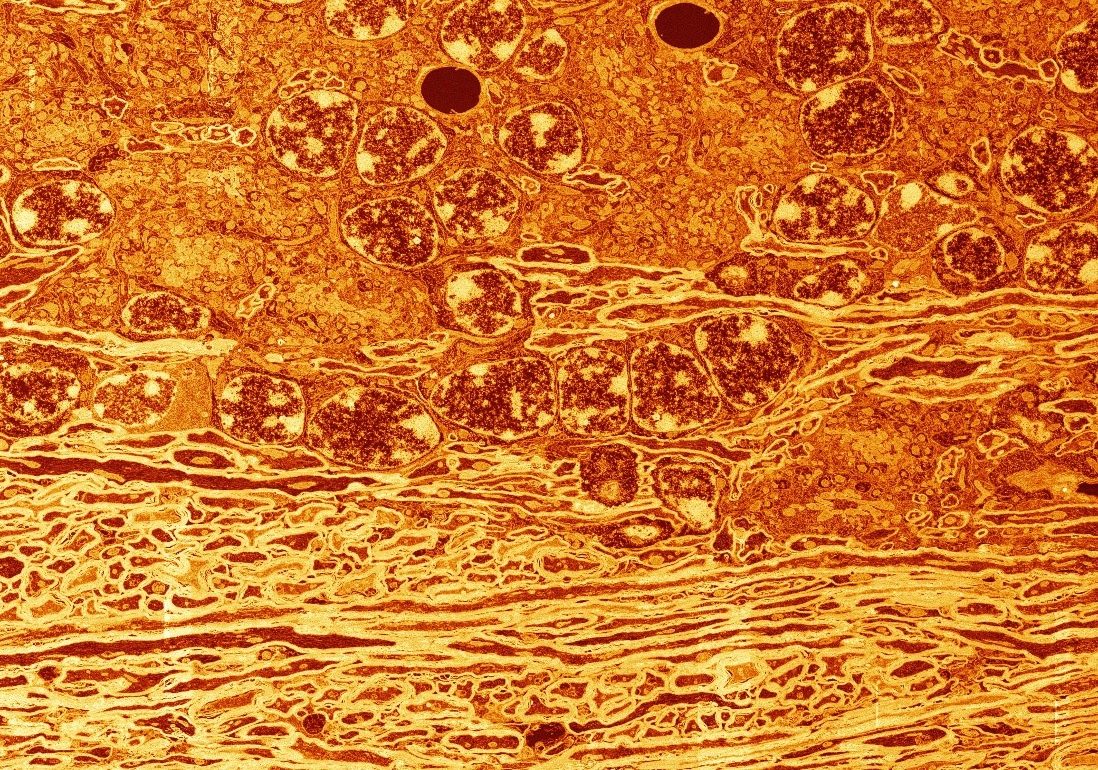

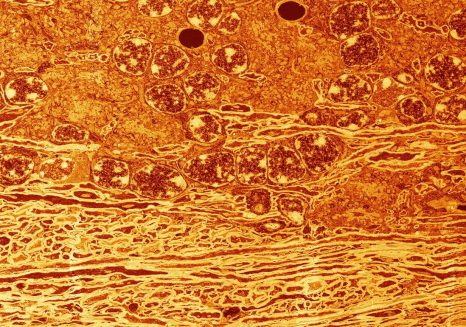

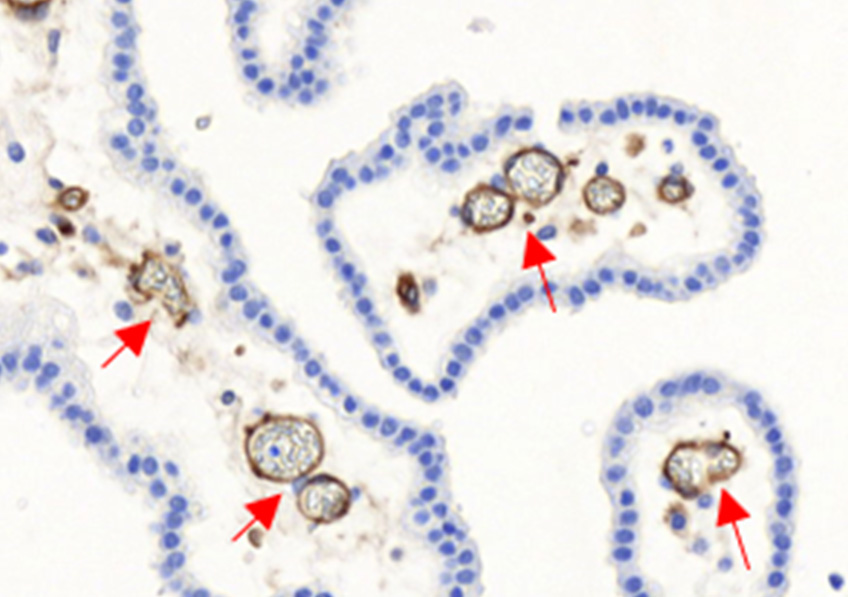

Certains enfants infectés par le SARS-Cov-2 développent des inflammations sévères quatre à six semaines après leur infection, avec des symptômes variés : fièvre, douleurs gastriques, éruptions cutanées… Dans environ 70% des cas, ce syndrome inflammatoire dit « multisystémique » s’étend au myocarde, muscle assurant les contractions cardiaques. Ces cas sévères de myocardites ont été signalés pour la première fois en Angleterre, au mois de mars 2020, avant d’être observés en Italie, en France, puis partout dans le monde. Comment expliquer ces formes rares ?

Des analyses de pointe

Dans une étude parue dans MED, nouveau journal créé par la revue Cell, menée par les chercheurs Inserm Frédéric Rieux-Laucat et Mickaël Ménager (*) au sein de deux laboratoires de l’Institut Imagine (Inserm, Université de Paris, AP-HP), en collaboration avec des médecins de l’Hôpital Necker-Enfants Malades AP-HP et de l’Institut Pasteur, ont mené des investigations moléculaires de pointe pour répondre à cette question. Résultat : ils ont identifié plusieurs gènes associés à la survenue de formes sévères de myocardite chez ces enfants.

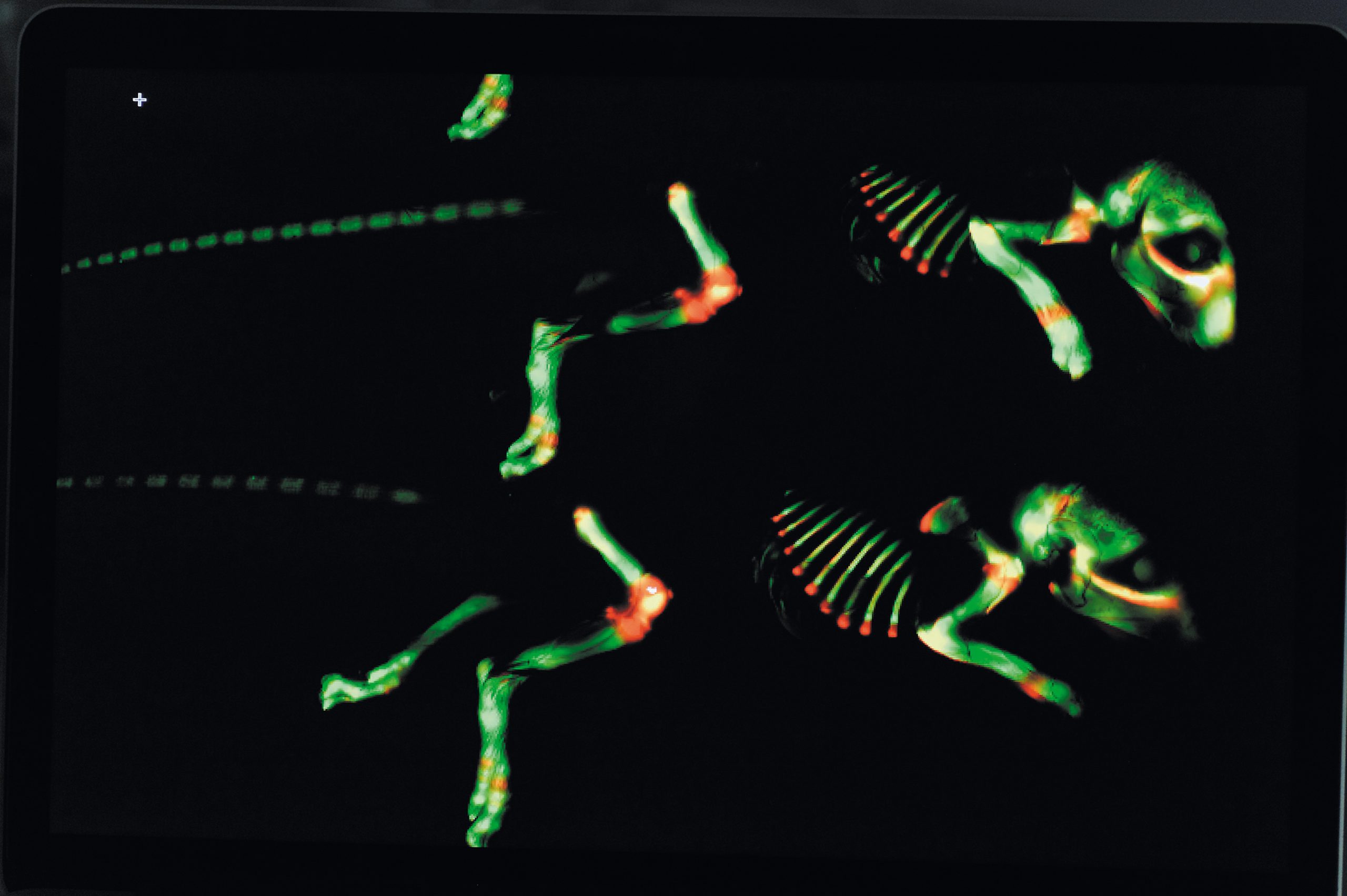

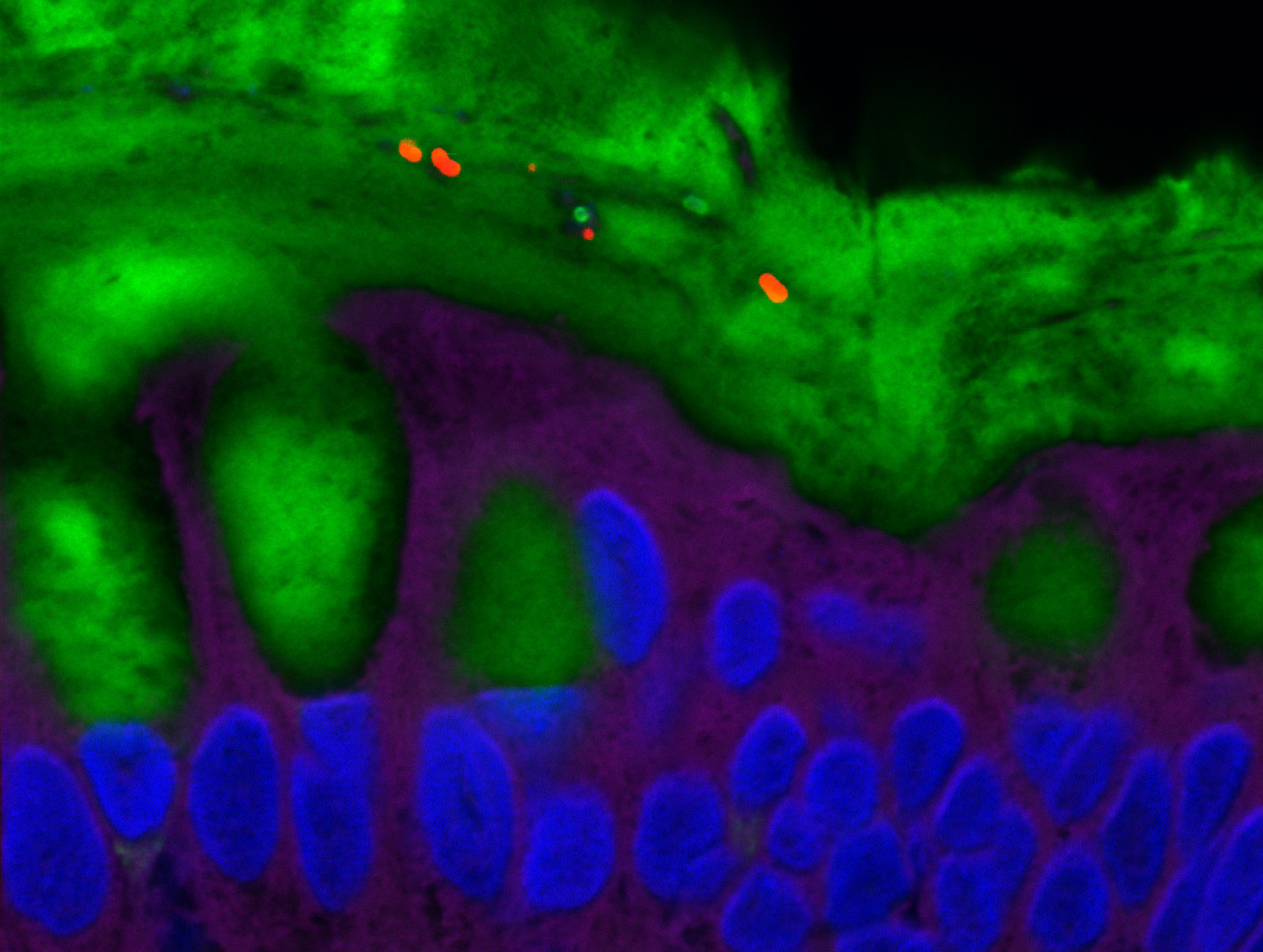

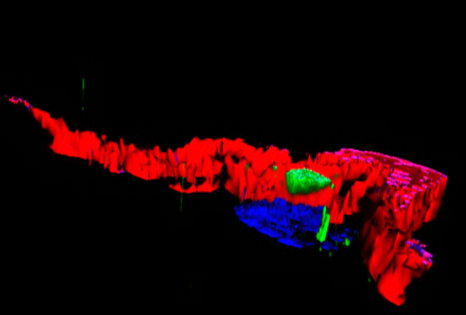

Pour y arriver, les auteurs ont analysé les prélèvements sanguins de 56 enfants hospitalisés entre le 6 avril et le 30 mai 2020. Au total, 30 avaient développé un syndrome inflammatoire multisystémique consécutif à une infection au SARS-CoV-2, dont 21 avec une forme sévère de myocardite, et 9 sans myocardite. « Pour comprendre la différence entre ces deux groupes de patients, nous avons mené plusieurs analyses utilisant des techniques de pointe : un dosage ultra-sensible des cytokines – les hormones du système immunitaire permettant une réponse adaptée en cas d’infection –, une caractérisation de la composition des cellules du sang, et une analyse de l’expression des gènes cellule par cellule », explique Mickaël Ménager.

Trois anomalies moléculaires

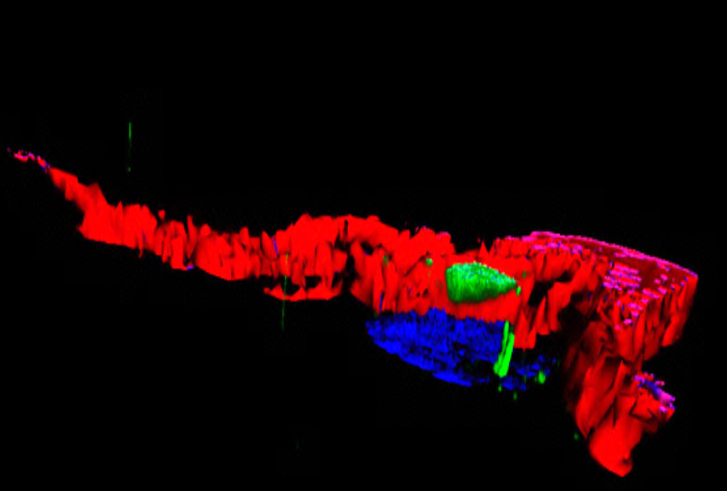

Résultat : dans les deux groupes, les chercheurs ont mis en évidence une diminution du nombre de monocytes et de cellules dendritiques (globules blancs), ainsi qu’une augmentation du taux de cytokines inflammatoires et une suractivation de ce qu’on appelle « la voie NF-kB » au sein de ces cellules.

« Il s’agit d’une voie moléculaire permettant d’activer un ensemble de gènes, aboutissant à la production de protéines chargées d’orchestrer la réponse immunitaire, résume Frédéric Rieux-Laucat. Or, c’est précisément la suractivation de ce système qui, chez ces patients, déclenche une hyperinflammation ».

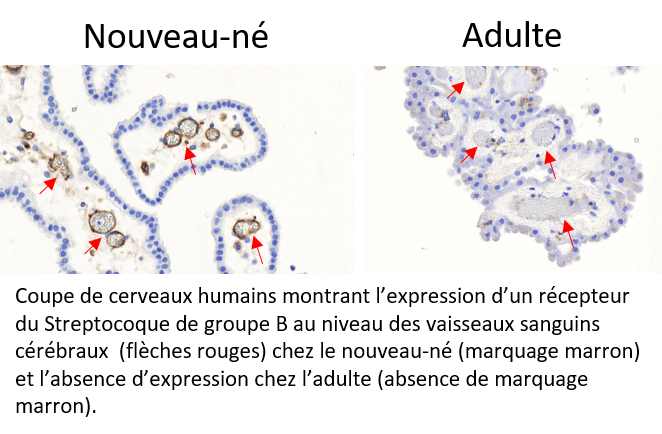

En comparant plus finement les cellules dendritiques et les monocytes des deux groupes, les auteurs ont observé trois anomalies spécifiques des patients avec myocardite : un défaut d’inhibition dans la voie NF-kB, une surproduction de « TNF-α » (cytokine impliquée dans l’activation de la voie NF-kB), et enfin un défaut de réponse aux interférons de type I et II (cytokines impliquées dans la régulation de l’inflammation).

Toutes ces anomalies peuvent s’expliquer par une expression anormale de certains gènes. Afin d’identifier ces gènes, les auteurs ont procédé à une analyse génétique cellule par cellule. « Nous avons ainsi pu identifier et valider plus d’une centaine de gènes surexprimés spécifiquement dans les monocytes et les cellules dendritiques de patients avec formes sévères de myocardite », explique Mickaël Ménager. Cette signature moléculaire pourrait, à terme, permettre la mise au point de tests pour identifier les patients à risque de développer ces inflammations cardiaques sévères.

(*) Frédéric Rieux-Laucat est directeur du laboratoire d’Immunogénétique des maladies auto-immunes pédiatriques. Mickaël Ménager est directeur du laboratoire « réponses inflammatoires et réseaux transcriptomiques dans les maladies » et responsable du LabTech Single-Cell@Imagine, plateforme dédiée à l’étude de l’expression des gènes cellule par cellule.