Imaginez que vous soyez plongé dans un univers dans lequel les évènements n’auraient pas toujours les mêmes conséquences, et dont les règles changeraient à votre insu ? Comment vous adapteriez-vous ? La prise en compte de l’incertitude dans la prise de décision est une question fondamentale de psychologie générale. Notre univers s’avère plus ou moins prédictif et notre cerveau doit s’adapter à cette incertitude pour faire les meilleurs choix possibles en toute situation. C’est le sujet auquel se sont intéressés Fabien Vinckier et Raphaël Gaillard, chercheurs de l’hôpital Sainte Anne, de l’Inserm et de l’Université Paris Descartes, en collaboration avec Mathias Pessiglione chercheur Inserm au sein de l’Institut du Cerveau et de la Moelle à la Pitié–Salpêtrière, AP-HP, et Paul Fletcher, de l’Université de Cambridge en Grande Bretagne. Cette étude parue dans Molecular Psychiatry révèle que la capacité à adapter nos décisions à l’incertitude inhérente à tout choix serait perturbée dans les premiers temps de la psychose.

Des participants ont été invités à jouer à un jeu sur ordinateur au cours duquel ils devaient décider de miser ou non sur des symboles. Les règles n’étaient pas toujours appliquées et s’inversaient de temps à autre (un symbole faisant globalement gagner de l’argent se mettait à en faire perdre, et vice versa). Placés dans ces conditions, les participants devaient être capables, pour adapter leurs choix, de détecter à la fois les changements des règles du jeu et les moments de stabilité. Il a été possible de montrer, grâce à des modèles mathématiques, que pour être le plus efficace, les participants utilisent pour faire leurs choix leur confiance dans les règles du jeu.

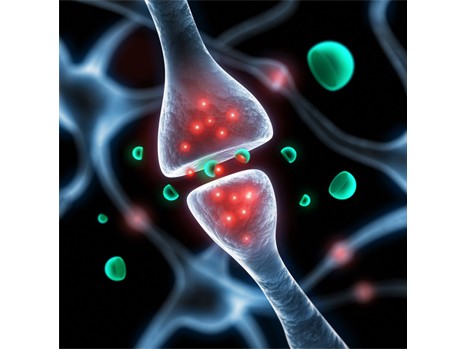

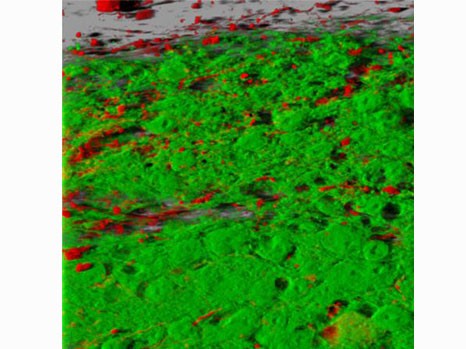

Pour reproduire les conditions des premiers temps de la psychose, les participants ont reçu en perfusion, alternativement, soit un placebo, soit de la kétamine à très faible dose. La kétamine est un agent anesthésiant utilisé tous les jours à forte dose au bloc opératoire, et qui provoque à faible dose des symptômes qui ressemblent beaucoup aux premiers temps d’un épisode psychotique. Le comportement des participants et leur activité cérébrale mesurée en continu en imagerie cérébrale magnétique fonctionnelle (IRMf) permettaient d’identifier les effets de la kétamine.

Grâce à ce dispositif, les chercheurs démontrent que la kétamine altère la capacité des participants à distinguer les moments pendant les règles du jeu sont stables et ainsi à optimiser leur comportement.

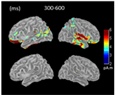

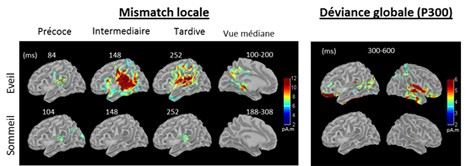

Ainsi, ils ne parvenaient pas à miser systématiquement sur le symbole gagnant (c’est-à-dire à miser dans 100% des cas même si le symbole n’est effectivement gagnant que dans 80% des cas), comme si un doute persistant les perturbait. Ce déficit est corrélé à un dérèglement d’un réseau cérébral fronto-pariétal.

« Cette étude caractérise le rôle clé de l’adaptation à l’incertitude dans la prise de décision et sa perturbation dans les premiers temps de la psychose. Elle devrait permettre de mieux comprendre l’émergence du délire et de guider l’innovation thérapeutique » explique Raphaël Gaillard, professeur de psychiatrie à l’Université Paris Descartes et chef du pôle hospitalo-universitaire de thérapeutique et santé mentale à l’hôpital Sainte Anne.

Cette étude met en évidence, dans un modèle pharmacologique de psychose, la perturbation de la capacité à adapter finement le comportement au caractère incertain de l’environnement. Les bases cérébrales de cette dysfonction sont identifiées (un réseau fronto-pariétal), et peuvent être mises en lien avec la voie moléculaire sur laquelle agit la kétamine et sur laquelle se concentre actuellement la recherche de nouveaux traitements de la schizophrénie.

Ce résultat s’inscrit dans la continuité de la publication parue dans la revue Science (Whitson, Science, 2008) sur l’émergence de phénomènes d’allure psychotique (superstitions, scénarios conspirationnistes) chez des personnes soumises à une forte incertitude. Certains symptômes psychotiques tels que l’émergence d’idées délirantes, pourraient constituer une sorte de réponse inadaptée à l’incapacité de construire et de maintenir une représentation stable du monde.

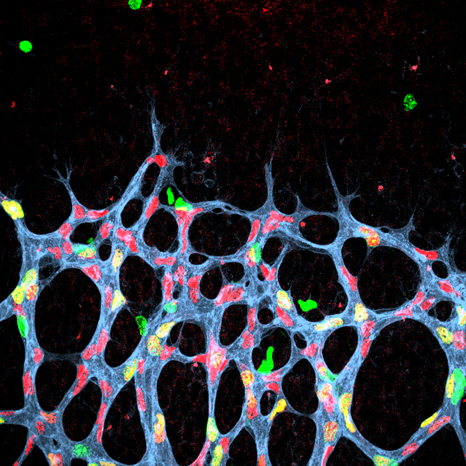

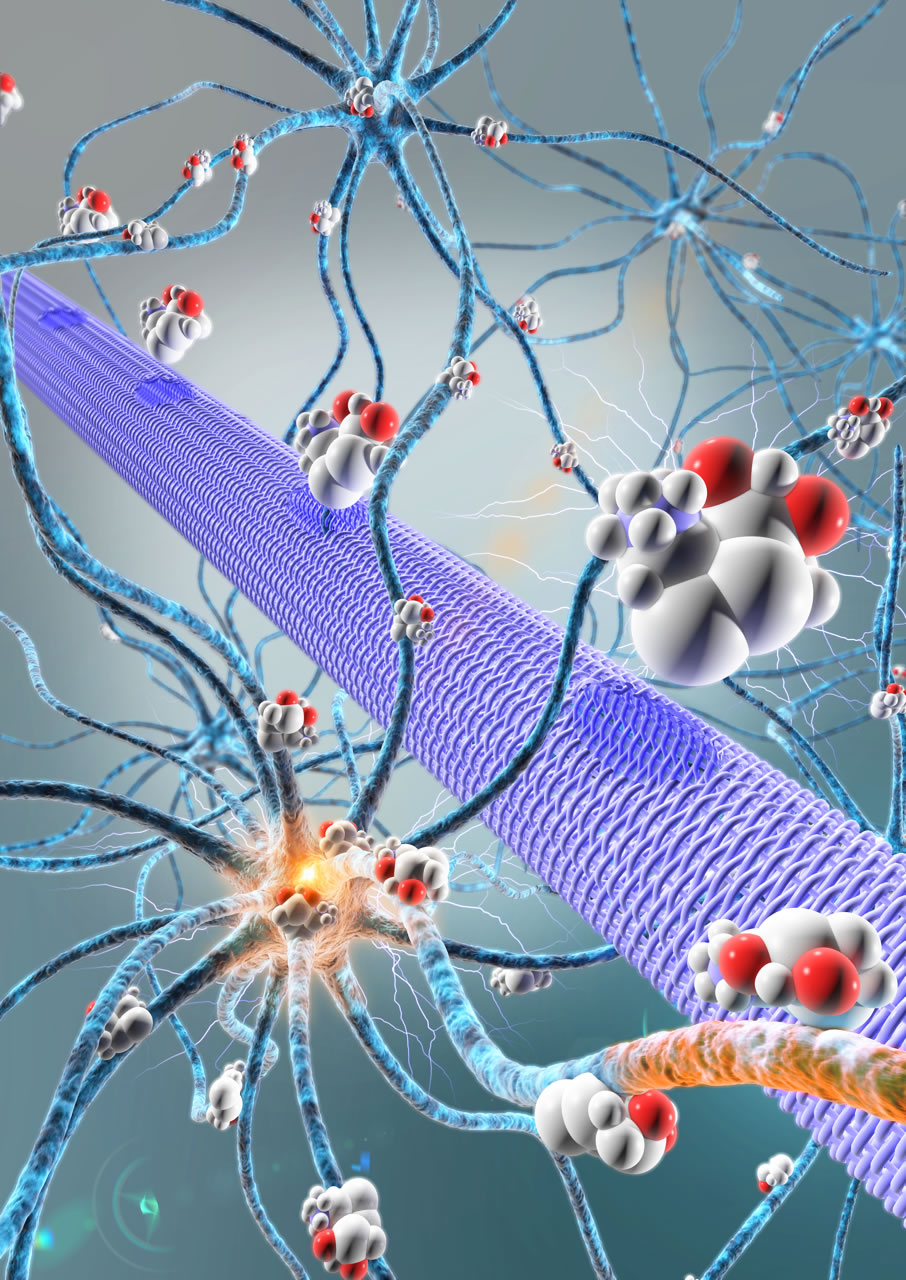

©Fotolia.