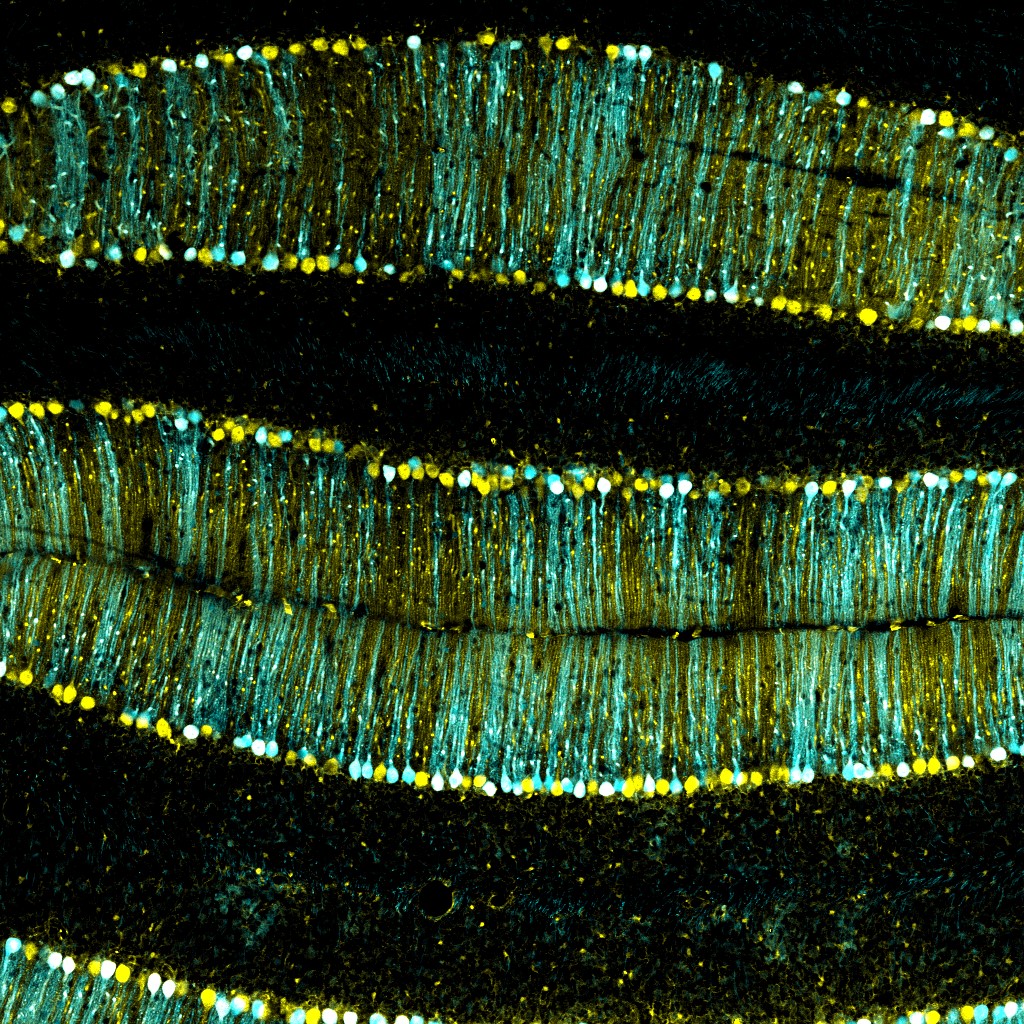

Selon les résultats de cette étude, l’intensité de la douleur varie sur 24 heures avec une intensité maximale ressentie entre 3 et 4 heures du matin. © Adobe Stock

Comme de très nombreuses fonctions de l’organisme, l’intensité de la douleur est contrôlée par l’horloge circadienne interne. C’est ce que vient de découvrir une équipe de chercheurs et chercheuses de l’Inserm au sein du Centre de recherche en neurosciences de Lyon (Inserm/Université Claude Bernard Lyon 1/CNRS). Elle montre qu’elle oscille sur 24 heures avec un pic la nuit et une baisse dans l’après-midi indépendamment de toute stimulation extérieure et du cycle veille-sommeil. Cette découverte pourrait aboutir à de nouvelles approches pour le traitement de la douleur. Ces travaux paraissent dans Brain.

Le niveau d’activité de nombreuses fonctions de l’organisme est régulé par une horloge interne calée sur un rythme d’environ 24 heures : le système veille/sommeil, la température corporelle, la pression artérielle, la production d’hormones, la fréquence cardiaque, mais aussi les capacités cognitives, l’humeur ou encore la mémoire. À cette longue liste, on peut désormais ajouter la douleur. L’équipe du chercheur Inserm Claude Gronfier au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, vient de montrer que c’est également son cas.

L’intensité de la douleur suit une courbe sinusoïdale sur 24 heures avec une intensité maximale entre 3 et 4 heures du matin et minimale autour de 15 et 16 heures l’après-midi, indépendamment du comportement et de tout facteur extérieur de l’environnement.

Pour le mettre en évidence, les chercheurs ont étudié douze jeunes adultes au laboratoire dans des conditions d’isolation temporelle et de constante routine. Ils les ont maintenus éveillés pendant 34 heures sans qu’aucun signal externe ni rythme environnemental ne leur parviennent : pas d’horaire, pas de repas à heure fixe mais une collation chaque heure, une température et une faible luminosité constantes, pas de changement de posture (position semi-allongée) et pas de rythme d’activité/repos. L’objectif était d’évaluer si la perception douloureuse était rythmique dans ces conditions, afin de pouvoir conclure qu’elle était contrôlée par l’horloge interne.

Dans cette situation, les chercheurs ont exposé l’avant-bras des participants à une source de chaleur toutes les deux heures. D’une part les participants devaient indiquer quand le stimulus devenait douloureux lors de l’augmentation de la température, et d’autre part, ils devaient évaluer l’intensité de la douleur sur une échelle de 1 à 10 lors de l’application d’une température de 42, 44 ou 46 degrés Celsius. Deux approches complémentaires destinées à vérifier la concordance des résultats.

Une variation sur 24 heures

Les chercheurs ont observé chez tous les sujets une rythmicité de la sensation douloureuse, au cours des 24 heures. « Les résultats sont très homogènes avec une association extrêmement significative », explique Claude Gronfier. En outre, ils ont constaté, comme le clamaient de précédents travaux sans l’avoir démontré, que la sensibilité à la douleur augmentait de façon linéaire avec la dette de sommeil : plus la dette de sommeil est importante, plus l’intensité de la douleur ressentie l’est également. « Il est souvent dit que le sommeil a une action antalgique. Mais en modélisant mathématiquement nos résultats, nous montrons que l’horloge interne est responsable de 80 % de la variation de la sensation douloureuse au cours de 24 heures, contre seulement 20 % pour le sommeil », clarifie-t-il.

Cette variation circadienne de la douleur a certainement une utilité physiologique selon Claude Gronfier. « On ne sait pas pourquoi la sensibilité est maximale au milieu de la nuit. On peut penser que l’évolution a mis cela en place afin d’être réveillé rapidement en cas de contact douloureux et d’éviter une menace vitale. Pendant la journée, l’individu est conscient de l’environnement et plus facilement sujet aux blessures ; ce signal d’alerte pourrait donc être moins nécessaire. » Cette découverte s’intègre dans le concept de la médecine personnalisée, et plus exactement de la médecine circadienne. Celle-ci est en train d’émerger et tient compte des rythmes biologiques dans la prise en charge des patients.

« D’après ces résultats, il est légitime de penser qu’améliorer la synchronisation des rythmes biologiques et/ou la qualité du sommeil chez des individus souffrant de douleurs chroniques pourrait participer à une meilleure prise en charge thérapeutique, estime Claude Gronfier. En outre, tout comme la chronothérapeutique du cancer a fait ses preuves avec une meilleure efficacité et une toxicité réduite en cas d’administration des médicaments à certains moments de la journée, adapter un traitement antalgique selon le même procédé en tenant compte du rythme biologique de chaque individu, pourrait accroître son efficacité tout en réduisant la dose nécessaire et les potentiels effets indésirables. Mais cette hypothèse reste à valider par des essais cliniques avant de pouvoir proposer cette approche chronobiologique aux patients », prévient-il.