© Photo i yunmai / Unsplash

L’obésité est un problème de santé publique mondial, dont l’incidence ne cesse d’augmenter. Selon l’OMS, depuis 1975, le nombre de cas d’obésité a presque triplé à l’échelle planétaire.

L’obésité est associée à de nombreuses comorbidités et à une mortalité élevée. On estime que cette maladie chronique complexe augmente ainsi le risque de maladies cardiovasculaires (première cause de décès dans le monde), de diabète, de troubles musculo-squelettiques, de nombreuses formes de cancers (de l’endomètre, du sein, des ovaires, de la prostate, du foie, de la vésicule biliaire, du rein et du colon…). Plus récemment, des données ont montré que les personnes en situation d’obésité étaient plus sujettes aux formes graves de Covid-19. Son impact sur la santé des populations et son coût économique et social sont donc considérables.

La France est également concernée par cet enjeu de santé publique majeur. Afin de juger de l’impact des mesures de prévention telles que le Programme national nutrition santé (PNNS), il était important de faire un état des lieux rigoureux de la situation épidémiologique. La dernière étude sur le sujet, à l’initiative de la Ligue contre l’obésité et coordonnée par des chercheurs de l’Inserm et du CHU de Montpellier, a été publiée en février dans la revue Journal of Clinical Medicine. S’appuyant sur des chiffres collectés par l’institut de sondage Odoxa, ce travail révèle l’étendue du problème, soulignant que 47,3 % des adultes français seraient obèses ou en surpoids. Il fournit également des indications précises sur les populations les plus touchées par groupe d’âge, par région ou par activité socio-professionnelle, permettant d’affiner les politiques de prévention.

Et au-delà de ces mesures de prévention, qui sont cruciales pour lutter contre l’obésité, comment accompagner les individus en surpoids ou en situation d’obésité ? Si les interventions portant sur le mode de vie, notamment sur l’alimentation et l’activité physique, sont primordiales, une prise en charge adaptée repose sur des approches multidisciplinaires et personnalisées qui intègrent aussi des solutions thérapeutiques et/ou chirurgicales. De nombreux progrès ont justement été aussi réalisés ces dernières années dans le domaine thérapeutique comme le décrit une revue de littérature publiée dans The Lancet, à laquelle a contribué Karine Clément, professeure de nutrition et directrice de l’unité Inserm Nutrition et obésités : approches systémiques (Nutriomique).

Surpoids et obésité : éléments de définition

L’obésité correspond à un excès de masse grasse et à une modification du tissu adipeux, entraînant des inconvénients pour la santé et pouvant réduire l’espérance de vie. Ses causes sont complexes. Elle résulte de plusieurs facteurs − alimentaires, génétiques épigénétiques et environnementaux – qui se mêlent et influencent le développement et la progression de cette maladie chronique.

Chez l’adulte, il y a surpoids quand l’indice de masse corporelle (IMC) est égal ou supérieur à 25 et obésité quand l’IMC est égal ou supérieur à 30. Pour les enfants, il faut tenir compte de l’âge pour définir le surpoids et l’obésité.

Lire notre dossier sur l’obésité

Chiffres les plus récents pour la France

Obépi-Roche est le nom donné à une série d’enquêtes coordonnées par l’Inserm qui avaient été réalisées tous les trois ans de 1997 à 2012 pour produire des estimations de la prévalence du surpoids et de l’obésité en France. Une nouvelle édition a été lancée par la Ligue contre l’obésité en 2020, en s’appuyant sur des questionnaires collectés par l’institut de sondage Odoxa sur un échantillon de 9 598 personnes résidant en France métropolitaine, âgées de 18 ans ou plus, constitué par la méthode des quotas[1]. Coordonnée par Annick Fontbonne, chercheuse à l’Inserm et David Nocca, médecin au CHU de Montpellier, l’analyse des résultats dévoile un état des lieux préoccupant.

Elle a montré que la prévalence de l’excès de poids (incluant donc le surpoids et l’obésité) était de 47,3 %, dont 17 % des sujets en situation d’obésité. À première vue, ces chiffres ne sont pas très différents des dernières estimations de l’étude Obépi-Roche de 2012. Néanmoins, si l’on considère les tendances depuis 1997, et que l’on s’intéresse d’un côté au surpoids et de l’autre à l’obésité, le constat est plus mitigé.

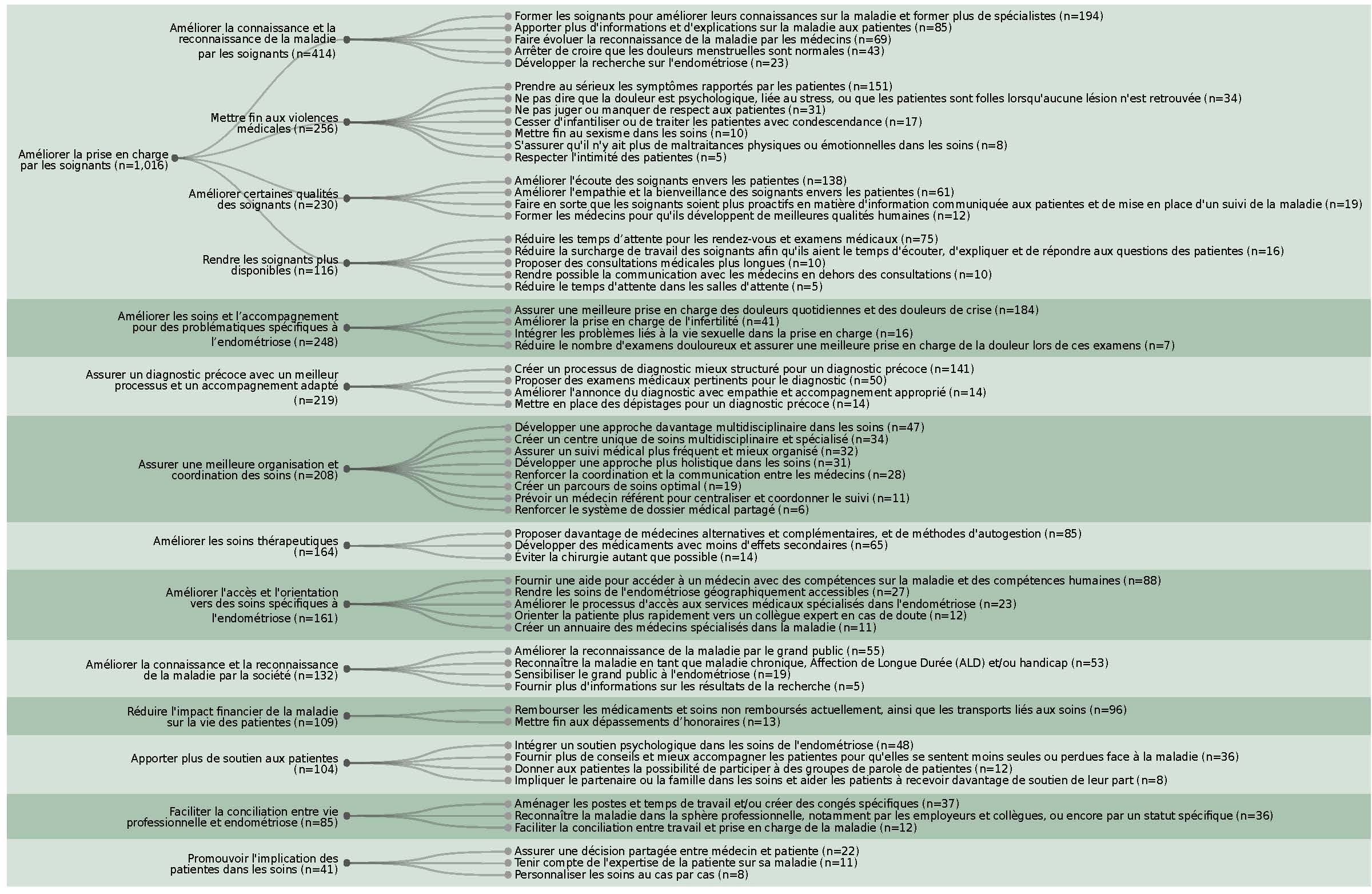

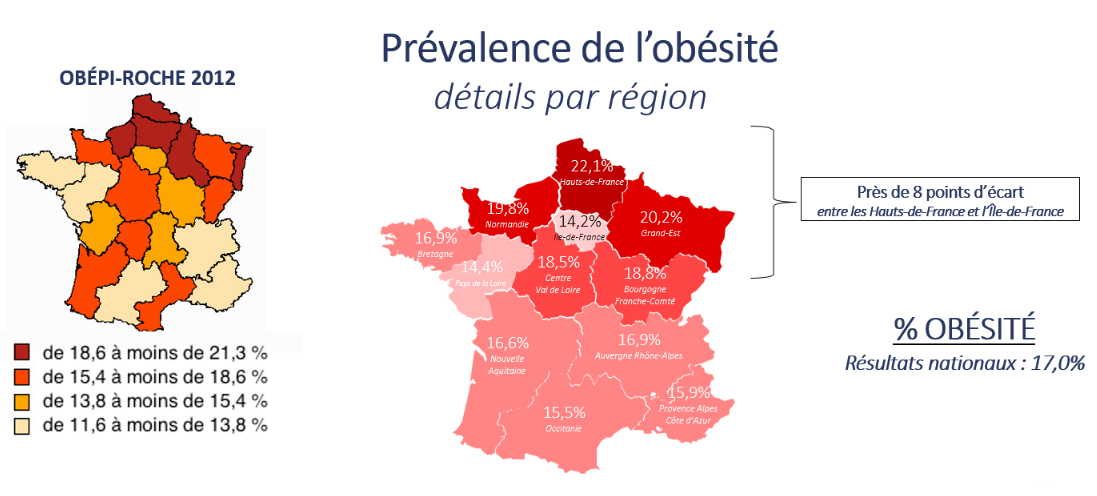

En effet, depuis 1997, la prévalence du surpoids fluctue toujours autour de 30 % alors que la prévalence de l’obésité ne cesse d’augmenter à un rythme rapide. Elle est ainsi passée de 8,5 % en 1997 à 15 % en 2012 et 17 % en 2020. L’augmentation est encore plus marquée dans les groupes d’âge les plus jeunes et pour l’obésité morbide, dont la prévalence a été multipliée par près de sept sur la période.

« Force donc est de constater qu’au contraire des espérances tant des pouvoirs publics que des professionnels de santé, depuis la mise en œuvre du Programme national nutrition santé en 2001, l’obésité en France ne fait que s’accroître, année après année », soulignent Annick Fontbonne et David Nocca.

Les chercheurs sont allés plus loin dans l’analyse en mettant en exergue des différences de prévalence selon le sexe et l’âge, la région ou encore la catégorie socio-professionnelle.

Sexe et âge

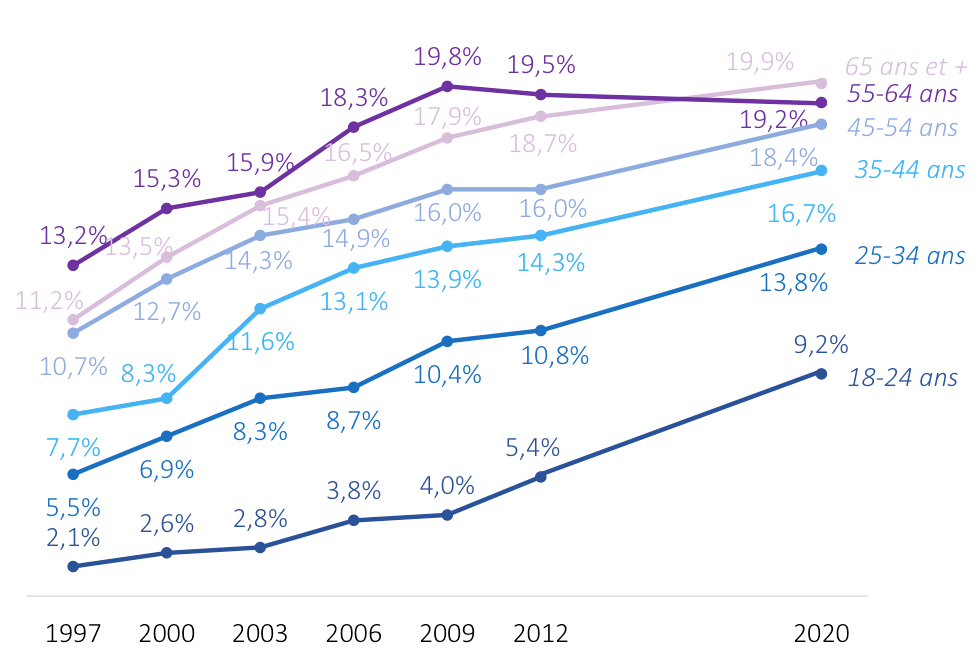

Les plus âgés sont davantage en surpoids ou obèses que les plus jeunes : l’excès de poids touche 57,3 % des 65 ans et plus contre 23,2 % des 18-24 ans. Néanmoins, les tendances se révèlent plus inquiétantes, car c’est dans les tranches d’âge les plus jeunes que l’augmentation de prévalence de l’obésité au fil des ans est la plus forte. Depuis 1997, l’obésité chez les 18-24 ans a été multipliée par plus de 4, et par près de 3 chez les 25-34 ans, quand l’augmentation chez les 55 ans et plus est faible depuis 2009.

Des différences entre les sexes sont aussi observées. En 2020, les hommes sont plus souvent en surpoids que les femmes (36,9 % contre 23,9 %), mais c’est l’inverse pour l’obésité. Ainsi, on dénombre 17,4 % d’obèses chez les femmes contre 16,7 % chez les hommes.

Évolution des prévalences de l’obésité selon l’âge entre les enquêtes Obépi-Roche 1997-2012 et l’enquête Obépi 2020.

Évolution des prévalences de l’obésité selon l’âge entre les enquêtes Obépi-Roche 1997-2012 et l’enquête Obépi 2020.

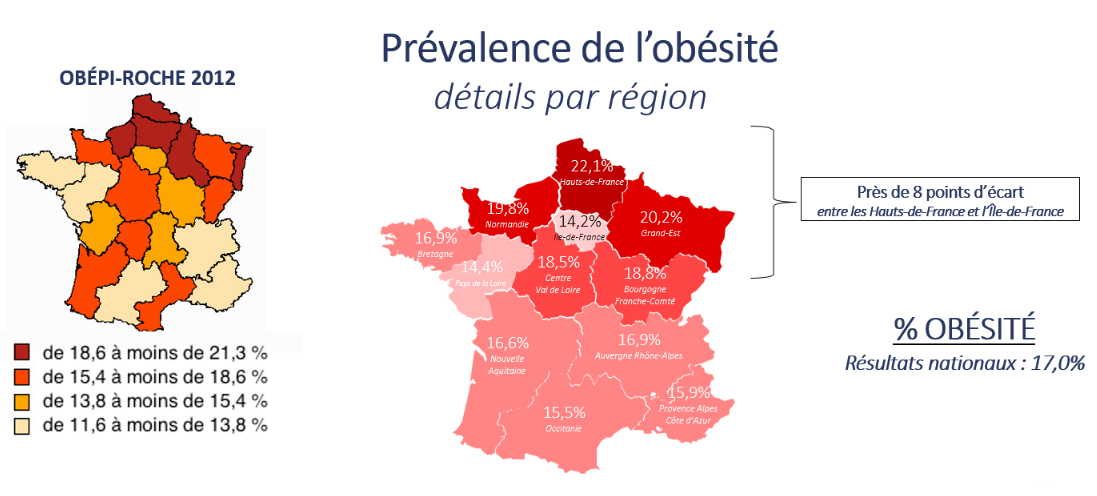

Disparités régionales

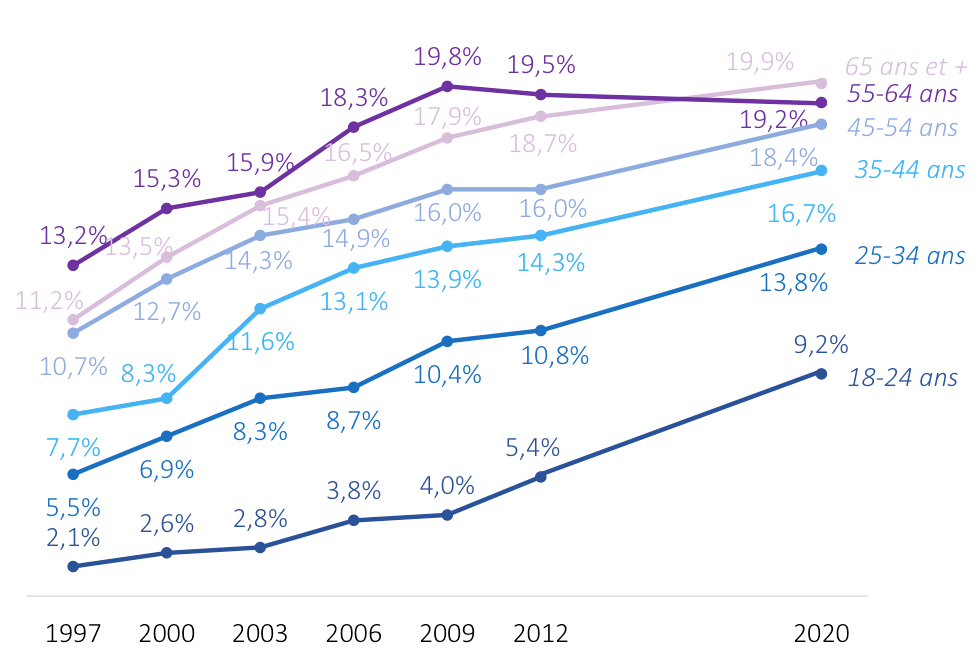

La prévalence de l’obésité en 2020 dépasse 20 % dans le Nord et le Nord-Est de la France, et elle est la plus basse (moins de 14,5 %) en Île-de-France et dans les Pays de la Loire. Si l’on ne tient pas compte de ces deux dernières régions et de la Bretagne, on observe une baisse du gradient des prévalences quand on passe des régions Nord aux régions Sud de la France.

Répartition géographique des prévalences de l’obésité en 2020 dans les régions françaises

Répartition géographique des prévalences de l’obésité en 2020 dans les régions françaises

Catégories socio-professionnelles

La littérature scientifique révèle que le surpoids et l’obésité sont généralement plus fréquents dans les catégories sociales défavorisées. L’étude Obépi 2020 confirme cette observation, sur le critère de la qualification professionnelle, puisque la prévalence de l’excès de poids est de 51,1 % chez les ouvriers, 45,3 % chez les employés, 43 % chez les professions intermédiaires et 35 % chez les cadres.

La tendance est la même quand on s’intéresse à l’obésité : si les chiffres sont proches pour les ouvriers (18 %) et les employés (17,8 %), ils sont nettement plus faibles chez les cadres (9,9 %). Les professions intermédiaires ont une prévalence d’obésité de 14,4 %. Il faut aussi noter que les tendances sont à la hausse depuis 1997 dans toutes les catégories professionnelles.

Les auteurs concluent : « L’étude était très attendue pour dresser un état des lieux rigoureux du surpoids et de l’obésité en France. Mise en relation avec les enquêtes antérieures, elle a montré que, bien que la prévalence de l’excès de poids (surpoids et obésité) semble plafonner, la prévalence de l’obésité augmente elle à un rythme rapide, avec un doublement depuis 1997. De plus, la pente est plus prononcée dans les jeunes générations et pour les degrés d’obésité les plus sévères. Compte tenu des méthodologies légèrement différentes entre les enquêtes de 1997-2012 et 2020, il apparaît souhaitable de reprendre cette série d’enquêtes afin de confirmer et de surveiller ces tendances préoccupantes. »

Prendre en charge l’obésité : des approches multidisciplinaires innovantes

Si la prévention est la clé de voûte de la lutte contre l’obésité et les comorbidités associées, il est également nécessaire de reconnaître qu’il s’agit d’une pathologie chronique complexe, à laquelle il convient aussi d’apporter des réponses sur le plan thérapeutique.

L’objectif de la prise en charge de l’obésité est d’améliorer la santé. Une perte de poids durable de plus de 10 % du poids total améliore un grand nombre des complications associées à l’obésité (par exemple, la prévention et le contrôle du diabète de type 2, l’hypertension, la stéatose hépatique, les maladies cardiovasculaires, et l’apnée obstructive du sommeil), ainsi que la qualité de vie.

Toutefois, maintenir une perte de poids durable est le principal défi de la prise en charge de l’obésité. Comme toutes les maladies chroniques complexes, l’obésité dépend de facteurs variant d’une personne à l’autre et sa prise en charge nécessite une approche personnalisée et multidisciplinaire à long terme, qui tient compte des objectifs de traitement de chaque individu, ainsi que des avantages et des risques des différentes thérapies.

Les interventions portant sur le mode de vie (comportement alimentaire, sédentarité et activité physique, sommeil, difficultés psychologiques…) constituent le premier pilier de cette prise en charge, mais elles sont rarement suffisantes pour obtenir une perte de poids significative et la maintenir à long terme. En fonction des situations individuelles, la prise en charge peut donc être combinée à d’autres stratégies incluant la prise de médicaments anti-obésité et/ou la chirurgie bariatrique.

L’approche médicamenteuse

La plupart des médicaments « historiques » anti-obésité disponibles ont une action sur des neurotransmetteurs (comme la sérotonine) qui agissent sur la régulation de l’appétit et les circuits de la récompense, afin de réduire la faim, de promouvoir la sensation de satiété et de diminuer la sensation de récompense associée à l’alimentation. Beaucoup de ces traitements ont dû être retirés du fait d’effets secondaires, laissant les patients et leurs médecins sans outils pharmacologiques.

Cependant, au cours des cinq dernières années, des progrès thérapeutiques importants ont permis de développer une nouvelle génération de médicaments de lutte contre l’obésité. Ces nouveaux traitements similaires aux hormones intestinales appelées « incrétines », utilisées aussi en combinaison avec d’autres molécules (GLP1, GIP…), sont très efficaces. En effet, ils sont associés à des pertes de poids de plus de 10 % du poids total chez plus de deux tiers des participants aux essais cliniques. Connus pour leurs actions initiales sur le pancréas en favorisant la sécrétion d’insuline, ils agissent également sur les mécanismes de satiété dans le système nerveux central. Des données à long terme sur la sécurité, l’efficacité et les résultats cardiovasculaires sont attendues afin d’aller vers une mise sur le marché de ces traitements.

Ces progrès concernent aussi un nouveau traitement ciblé pour les obésités génétiques rares et très sévères qui débutent dans l’enfance. Ce traitement induit une perte de poids en agissant sur les troubles du comportement alimentaire graves dont souffrent ces patients et aboutit à une amélioration de leur qualité de vie et de celle de leur entourage.

Et la chirurgie ?

Des études à long terme ont montré que les interventions chirurgicales bariatriques entraînent généralement une perte de poids durable d’environ 25 % du poids total ainsi que des améliorations rapides et durables des complications de l’obésité et une réduction de la mortalité. Des techniques endoscopiques moins invasives sont aussi possibles dans certains cas. Cependant, l’approche chirurgicale, plus invasive que la prise de médicaments, n’a pas encore été comparée aux traitements anti-obésité de nouvelle génération.

« Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les stratégies de traitement optimales spécifiques aux patients, y compris des combinaisons d’interventions sur le mode de vie, de médicaments contre l’obésité et d’interventions chirurgicales endoscopiques et bariatriques, et pour garantir un accès équitable à des traitements efficaces dans ces pathologies complexes », conclut Karine Clément co-autrice de la revue de littérature publiée dans The Lancet.

[1]La méthode des quotas est une méthode d’échantillonnage qui consiste à s’assurer de la représentativité d’un échantillon en lui affectant une structure similaire à celle de la population générale.

Prise de la tension artérielle chez un patient © Inserm/Depardieu, Michel

Prise de la tension artérielle chez un patient © Inserm/Depardieu, Michel

Évolution des prévalences de l’obésité selon l’âge entre les enquêtes Obépi-Roche 1997-2012 et l’enquête Obépi 2020.

Évolution des prévalences de l’obésité selon l’âge entre les enquêtes Obépi-Roche 1997-2012 et l’enquête Obépi 2020. Répartition géographique des prévalences de l’obésité en 2020 dans les régions françaises

Répartition géographique des prévalences de l’obésité en 2020 dans les régions françaises