Dès l’annonce de l’émergence du virus A(H1N1) et du risque pandémique qu’il représentait, les ministères chargés de la Recherche et de la Santé ont confié à l’IMMI (Institut de Microbiologie et de Maladies Infectieuses), au nom d’AVIESAN, la coordination des recherches H1N1. Une organisation permettant de répondre à la fois aux critères d’exigences de qualité scientifique, de transparence et de réactivité dans une situation d’urgence a été mise en place de novo. Parallèlement, les organismes de recherche, les ministères, les agences et le secteur privé ont été sollicités pour le financement des projets.

Entre le mois de mai et le mois de septembre 2009, l’IMMI a reçu une trentaine de projets, qui tous ont été évalués par des experts indépendants. Plus d’une vingtaine ont été retenus, pour la majorité des projets de recherche clinique comportant des modules de virologie, d’immunologie, de génétique et de sciences humaines et sociales.

Dès le mois de janvier 2010, compte-tenu des nombreux résultats déjà publiés dans d’autres pays ayant connu une 1ère vague de grippe H1N1 plus précoce, des données préliminaires déjà disponibles et de la fin de la 1ère vague épidémique en France, certains projets ont été arrêtés ou mis en veille et de nombreux autres ont été réorientés. L’IMMI a ainsi modifié sa stratégie pour lui donner de nouvelles orientations plus compatibles avec la réalité pandémique.

Epidémiologie

Au 15 juin 2010, la grippe A(H1N1) a fait 18.156 décès dans 213 pays (source OMS).

En France, le pic épidémique a eu lieu fin novembre-début décembre 2009. En tenant compte d’hypothèses hautes et basses sur les proportions de cas asymptomatiques, l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) estime qu’entre 7,7 à 14,7 millions de personnes ont été infectées en métropole. L’épidémie a touché majoritairement les moins de 65 ans, contrairement aux grippes saisonnières. Si le nombre de décès directement imputable à la grippe apparaît plus faible que lors des grippes saisonnières, l’âge des personnes décédées incite toutefois à réfléchir en termes d’ « années de vie perdues ».

On ne connaît pas aujourd’hui les facteurs qui ont prédisposé à l’infection par le virus pandémique H1N1, notamment environnementaux. Un certain nombre de groupes à risque et de facteurs de comorbidité ont cependant été mis en évidence : femmes enceintes, immunodéprimés, personnes présentant une obésité sévère.

Formes graves

En avril 2010 l’InVS recensait 1334 formes graves (réanimation ou soins intensifs) dont 74% chez les 15-64 ans et 312 décès. Aucun facteur de risque n’a été retrouvé chez 16% des patients ayant développé une grippe sévère. Les 15-64 ans ont été particulièrement touchés par des formes graves de la grippe pandémique puisqu’ils représentent 66% des décès contre 7% en moyenne pour la grippe saisonnière. Selon l’InVs, 80% des patients en soins intensifs présentaient des pathologies associées et notamment des maladies respiratoires chroniques. Présenter une obésité morbide (avec un IMC> 40), être enceinte ou avoir moins de un an durant l’épidémie de grippe A(H1N1) ont constitué des facteurs de risque de grippe sévère selon l’InVS. Les deux premiers facteurs n’étant pas associés à un risque accru pour la grippe saisonnière.

Un nouveau projet de recherche visant à évaluer les cas graves au plan immunologique et génétique, et notamment les syndromes de détresse respiratoire aigüs (SDRA) survenus sans facteur de risque, est en cours de validation par les autorités réglementaires.

Grippe A(H1N1) et grossesse

Dès août 2009, une étude publiée dans The Lancet montrait que 10% des formes graves étaient retrouvées chez les femmes enceintes alors qu’elles représentent environ 1% de la population (en France). Une forte proportion de cas graves avait également été observée chez les femmes enceintes lors des précédentes pandémies (1918,1957), contrairement aux épidémies saisonnières.

Un registre national sur la grippe pandémique au cours de la grossesse a été ouvert en collaboration avec l’InVS entre le 1er septembre et le 31 décembre 2010 (1). Sur 315 patientes incluses, 40 ont été hospitalisées en réanimation – dont une majorité de femmes dans leur 3ème trimestre de grossesseet 3 sont décédées. Toutes les femmes hospitalisées ayant présenté une forme grave de grippe ont été traitées par antiviral ce qui semble avoir limité les issues défavorables. Les analyses préliminaires confirment que la grossesse et notamment le 3ème trimestre est un facteur de risque de grippe sévère avec des conséquences lourdes pour la mère et moindres pour l’enfant. D’après les conclusions du registre, le nombre de cas sévères et la mortalité maternelle des femmes enceintes apparaît plus faible en France que dans d’autres pays, ce qui pourrait s’expliquer par les recommandations de prescription précoce d’oseltamivir aux femmes enceintes.

Taux d’immunisation de la population

5,7 millions de personnes ont été vaccinées contre la grippe pandémique. L’incertitude sur le nombre de cas de grippe asymptomatiques ne permet pas d’évaluer de manière précise le nombre de personnes immunisées contre ce virus H1N1 ayant circulé en 2009. Différents projets basés sur une analyse sérologique ont été mis en place afin de déterminer ce pourcentage de formes asymptomatiques en population générale et au sein des populations à risque.

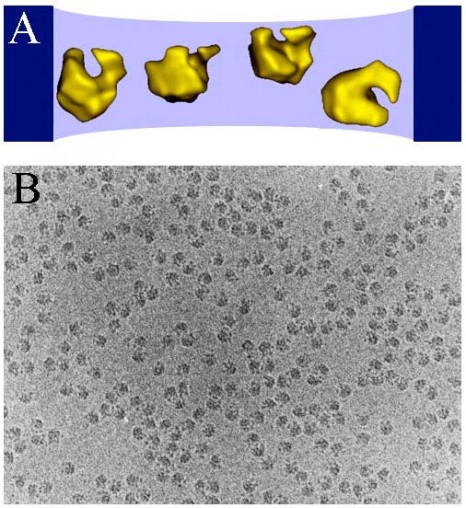

Virologie

Cette grippe porcine apparue au Mexique au printemps 2009, rebaptisée grippe A(H1N1), est causée par un virus A(H1N1) issu d’un réassortiment entre plusieurs virus d’origine porcine, aviaire et humaine. Ce réassortiment génétique est à l’origine d’une cassure antigénique par rapport aux virus grippaux des années précédentes, ce qui s’est traduit par une forte susceptibilité de la population à ce nouveau variant.

Les chercheurs en écologie de la santé suspectent une transmission croisée du virus H1N1 du porc à l’homme et soulignent aujourd’hui la nécessité d’observer des règles strictes de biosécurité au sein des élevages porcins afin d’éviter une transmission des virus porcins à l’homme. Des travaux visant à identifier les déterminants de franchissement de la barrière des espèces par les virus de la grippe sont en cours.

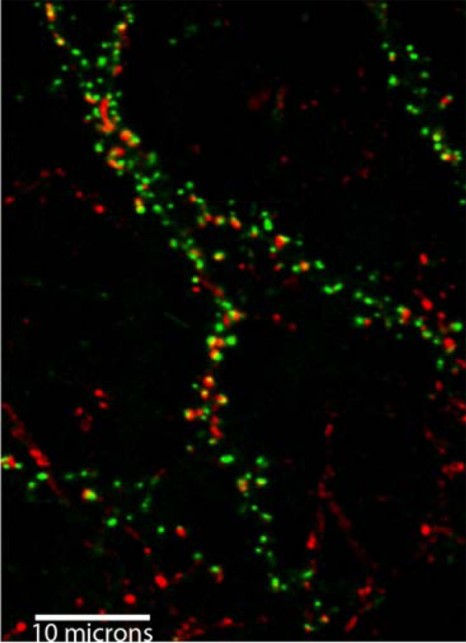

Les Centres Nationaux de Référence, avec différentes équipes du réseau des laboratoires chargés du diagnostic de la grippe A(H1N1) en France, ont évalué dans un premier temps la performance des tests de diagnostic chez l’homme et montré le manque de sensibilité des tests de diagnostic rapide utilisables au lit du malade. Des travaux en cours concernent la mise au point de tests de diagnostic rapide plus fiables et plus sensibles. D’autres travaux ont permis la mise au point de tests de détection rapide des résistances.

A Lyon, en collaboration avec le laboratoire de haute sécurité P4 Inserm, les chercheurs ont étudié la capacité de réassortiment du virus H1N1 pandémique avec des virus H1N1 saisonniers naturellement résistants à l’oseltamivir. Bien que le virus H1N1 2009 montre un potentiel de réassortiment in vitro, il s’est avéré très stable au sein de la population durant l’épidémie et aucune mutation n’a pu être associée à ce jour à une plus forte virulence. Des travaux sont en cours qui visent à déterminer si certaines formes graves observées peuvent être mises en relation avec des mutations génétiques du virus.

Peu de cas de résistance aux antiviraux inhibiteurs de la neuraminidase ont été observés au sein de la population, majoritairement chez des sujets immunodéprimés. Des recherches sont en cours afin d’évaluer la vitalité et la transmissibilité des virus résistants ainsi que le potentiel d’émergence de virus naturellement résistants à l’oseltamivir comme ce fut le cas en quelques mois pour les virus H1N1 saisonniers en 2007.

Plusieurs groupes de recherche travaillent par ailleurs actuellement sur de nouvelles cibles thérapeutiques.

Vaccins

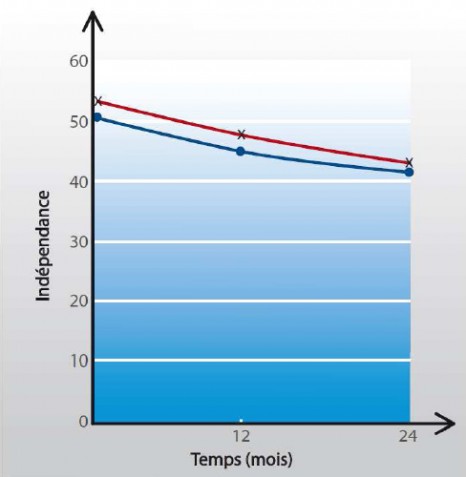

Le taux de vaccination de la population française contre la grippe A(H1N1) est estimé entre 8 et 10%. Il est de 24% aux USA et 74% au Canada. Globalement les Français ont montré une faible « acceptabilité » de ce vaccin pandémique avec des variables socio-économiques différentes de celles observées pour les autres vaccins (2).

Plusieurs essais cliniques et cohortes vaccinales ont été initiés dans des populations à risque afin d’étudier l’efficacité et l’innocuité du vaccin :

- Chez les personnes infectées par le VIH et pour lesquelles la littérature avait montré des formes plus graves de grippe, le vaccin avec adjuvant a montré une efficacité supérieure au vaccin sans adjuvant en termes d’immunité, sans effet sur la charge virale et le taux de CD4. Le vaccin sans adjuvant était mieux toléré au plan des réactions locales et systémiques.

- Chez les femmes enceintes pour lesquelles les autorités sanitaires ont recommandé un vaccin sans adjuvant, les premiers résultats montrent une bonne immunogénicité du vaccin et une bonne tolérance. On ne connaît toutefois pas la durabilité de la réponse immunitaire.

- Chez les patients transplantés rénaux vaccinés avec un vaccin sans adjuvant, les premiers résultats montrent une bonne tolérance du vaccin mais une efficacité moindre que dans les groupes précédents.

D’autres études ont été conduites chez les patients greffés de moelle, suivis pour une maladie autoimmune, une mucoviscidose ou une maladie tumorale.

Ces différentes études ont permis de sensibiliser les équipes prenant en charge ces patients à la problématique de la vaccination et de générer des données dans ces populations qui ne sont pas concernées par les essais menés par les industriels.

Quelles leçons tirer pour la recherche en situation d’urgence ?

Les équipes de recherche appartenant aux différents membres d’AVIESAN ont montré une très bonne réactivité et une capacité d’adaptation des projets à la réalité épidémique ainsi qu’une capacité à développer rapidement des projets multidisciplinaires sur la grippe. Des processus d’évaluation de qualité et la relative souplesse des services administratifs dans ce contexte inédit sont des éléments positifs relevés par la communauté des chercheurs.

Toutefois, les membres de l’Alliance déplorent d’avoir dû coordonner la recherche et trouver parallèlement des financements dans un système financier complexe, malgré une bonne volonté globale des acteurs. Peu de travaux de recherche fondamentale sur la grippe ont pu être menés en situation d’urgence, notamment du fait du faible nombre d’équipes existant au début de l’épidémie. La communauté s’est étoffée au fil des mois avec le lancement de nouveaux axes de recherche.

Enfin, le faible nombre d’équipes mobilisées, l’insuffisance de projets en sciences humaines et sociales et l’absence de partenariats avec l’Agence nationale de la recherche (ANR) et au plan européen constituent des faiblesses de cette recherche en situation d’urgence.

(1) : Registre r3g

(2) : http://www.inserm.fr/espace-journalistes/grippe-a-pourquoi-les-francais-n-ont-ils-pas-mieux-adhere-a-lacampagne-de-vaccination PLoS One 16 avril 2010