Depuis les années 1980, les enquêtes épidémiologiques ont évoqué l’implication des pesticides dans plusieurs pathologies chez des personnes exposées professionnellement à ces substances, en particulier des pathologies cancéreuses, des maladies neurologiques et des troubles de la reproduction. Ces enquêtes ont également attiré l’attention sur les effets éventuels d’une exposition même à faible intensité lors de périodes sensibles du développement (in utero et pendant l’enfance).

Dans ce contexte, la DGS a sollicité l’Inserm pour effectuer un bilan de la littérature scientifique permettant de fournir des arguments sur les risques sanitaires associés à l’exposition professionnelle aux pesticides, en particulier en secteur agricole et sur les effets d’une exposition précoce chez le fœtus et les jeunes enfants.

Pour répondre à cette demande, l’Inserm s’est appuyé sur un groupe pluridisciplinaire d’experts constitué d’épidémiologistes spécialistes en santé-environnement ou en santé au travail et de biologistes spécialistes de la toxicologie cellulaire et moléculaire.

D’après les données de la littérature scientifique internationale publiées au cours des 30 dernières années et analysées par ces experts,

il semble exister une association positive entre exposition professionnelle à des pesticides et certaines pathologies chez l’adulte: la maladie de Parkinson, le cancer de la prostate et certains cancers hématopoïétiques (lymphome non Hodgkinien, myélomes multiples).

Par ailleurs, les expositions aux pesticides intervenant au cours de la période prénatale et périnatale ainsi que la petite enfance semblent être particulièrement à risque pour le développement de l’enfant.

© Fotolia

© Fotolia

Pesticides : définitions, usages et voies d’exposition

Du latin, Pestis (fléau) et Caedere (tuer), le terme pesticide regroupe de nombreuses substances très variées agissant sur des organismes vivants (insectes, vertébrés, vers, plantes, champignons, bactéries) pour les détruire, les contrôler ou les repousser.

Il existe une très grande hétérogénéité de pesticides (environ 1 000 substances actives ont déjà été mises sur le marché, entre hier et aujourd’hui, actuellement 309 substances phytopharmaceutiques sont autorisées en France). Ils divergent selon leurs cibles, leurs modes d’actions, leurs classe chimiques ou encore leur persistance dans l’environnement.

– Cibles : on distingue les herbicides, les fongicides, les insecticides…

– Il existe près de 100 familles chimiques de pesticides : organophosphorés, organochlorés, carbamates, pyréthrinoïdes, triazines…

– Il existe près de 10 000 formulations commerciales composées de la matière active et d’adjuvants et qui se présentent sous différentes formes (liquides, solides : granulés, poudres,…..).

– La rémanence des pesticides dans l’environnement peut varier de quelques heures ou jours à plusieurs années. Ils sont transformés ou dégradés en nombreux métabolites. Certains, comme les organochlorés persistent pendant des années dans l’environnement et se retrouvent dans la chaine alimentaire.

Dans l’expertise, le terme pesticide représente l’ensemble des substances actives, indépendamment des définitions réglementaires.

Des pesticides pour quels usages ?

En France, peu de données quantitatives par type d’usages sont accessibles. La majeure partie des tonnages (90%) est utilisée pour les besoins de l’agriculture, mais d’autres secteurs professionnels sont concernés : entretiens des voiries, jardins et parcs ; secteur industriel (fabrication, traitement du bois,…) ; usage en santé humaine et vétérinaire, lutte anti-vectorielle (moustique), dératisations…Il faut ajouter à cette liste les usages domestiques (plantes, animaux, désinsectisation, jardinage, bois).

En France, les fongicides représentent près de la moitié des tonnages. 80% des tonnages de pesticides sont utilisés pour un traitement des céréales à paille, maïs, colza, vigne. Les plus vendus ont comme principe actif le soufre ou le glyphosate.

Les sources d’exposition :

Les pesticides sont présents partout dans l’environnement. On peut les trouver dans l’air (air extérieur et intérieur, poussières), l’eau (souterraines, de surface, littoral, …), le sol, et les denrées alimentaires (y compris certaines eaux de consommation).

En milieu professionnel, la voie cutanée représente la principale voie d’exposition (environ 80%). L’exposition par voie respiratoire existe lors de circonstances particulières d’application (fumigation, utilisation en milieu fermé). L’exposition peut se produire à différents moments : manutention, préparation, application, nettoyage, ré-entrées (tâches effectuées dans des zones traitées), mais les plus exposantes sont la préparation des bouillies ou mélanges et les tâches de ré-entrées. En population générale, la voie orale est souvent considérée comme la principale voie d’exposition à travers l’alimentation.

Pesticides et cancers

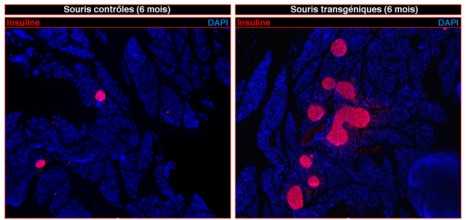

L’expertise collective a ciblé 8 localisations de cancer : 4 cancers hématopoïétiques, ainsi que les cancers de la prostate, du testicule, les tumeurs cérébrales et les mélanomes. La plupart de ces localisations avaient été identifiées dans des méta-analyses antérieures comme potentiellement associées à une exposition aux pesticides, généralement sans distinction sur les matières actives incriminées.

D’après les données de la littérature, une augmentation du risque existe chez les agriculteurs, les ouvriers d’usines de production de pesticides et les populations rurales (entre 12 et 28% selon les populations). Quelques matières actives ont été spécifiquement documentées, en population générale : chlordécone ; en population professionnelle : carbofuran, coumaphos, fonofos, perméthrine. Toutes sont actuellement interdites d’usage. Pour certaines d’entre elles, un excès de risque est observé uniquement chez les agriculteurs ayant des antécédents familiaux de cancer de la prostate.

D’après les données de la littérature, une augmentation de risque de lymphomes non hodgkinien et de myélomes multiples existe chez les professionnels exposés aux pesticides du secteur agricole et non agricole. Les pesticides organophosphorés et certains organochlorés (lindane, DDT) sont suspectés. Bien que les résultats soient moins convergents, un excès de risque de leucémies ne peut être écarté.

Concernant les autres localisations cancéreuses étudiées, l’analyse de l’ensemble des études reste difficile. Plusieurs raisons peuvent être évoquées : une incidence faible (cancer du testicule, tumeurs du cerveau et maladie de Hodgkin) ou l’existence d’un facteur de confusion important (comme par exemple, l’exposition aux ultras violets de la population agricole, facteur de risque reconnu pour le mélanome).

Pesticides et maladies neurodégénératives

L’expertise collective s’est intéressée a 3 maladies neurodégénératives, la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer et la sclérose latérale amyotrophique, ainsi qu’aux troubles cognitifs, qui pourraient prédire ou accompagner certaines pathologies neuro-dégénératives.

Une augmentation du risque de développer une maladie de Parkinson a été observée chez les personnes exposées professionnellement aux pesticides. Un lien a pu être mis en évidence notamment lors d’une exposition aux insecticides et herbicides. L’association avec les fongicides n’a, à ce jour, pas été mise en évidence mais le nombre d’études est nettement moins important.

Pour les autres maladies neurodégénératives, les résultats sont plus contrastés. Par exemple, dans le cas de la maladie d’Alzheimer, les résultats des études de cohortes sont convergents pour révéler un excès de risque quand les études cas-témoins sont peu robustes. Quant à la sclérose latérale amyotrophique, trop peu d’études sont disponibles pour conclure.

Par ailleurs, plusieurs revues et une méta-analyse récente concluent à un effet délétère des expositions professionnelles aux pesticides notamment aux organophosphorés sur le fonctionnement cognitif. Cet effet serait plus clair en cas d’antécédents d’intoxication aigue.

Effets sur la grossesse et le développement de l’enfant

Il existe maintenant de nombreuses études épidémiologiques suggérant un lien entre l’exposition prénatale aux pesticides et le développement de l’enfant, à court et moyen terme.

- Conséquences des expositions professionnelles en période prénatale

La littérature suggère une augmentation significative du risque de morts fœtales (fausses-couches) ainsi qu’une augmentation du risque de malformations congénitales lors d’une exposition professionnelle maternelle aux pesticides. D’autres études pointent une atteinte de la motricité fine et de l’acuité visuelle ou encore de la mémoire récente lors du développement de l’enfant. Enfin, une augmentation significative du risque de leucémie et de tumeurs cérébrales a été mise en évidence dans les méta- analyses récentes.

- Conséquences des expositions résidentielles en période prénatale (voisinage ou usage domestique)

Plusieurs études cas-témoins et de cohortes montrent une augmentation du risque de malformations congénitales chez les enfants des femmes vivant au voisinage d’une zone agricole ou liée aux usages domestiques de pesticides (malformations cardiaques, du tube neural, hypospadias).

Une diminution du poids de naissance, des atteintes neurodéveloppementales et une augmentation significative du risque de leucémie sont également rapportées.

Pesticides et fertilité

Le lien entre certains pesticides (notamment le dibromochloropropane), qui ne sont plus utilisés, et des atteintes de la fertilité masculine a été clairement établi mais de nombreuses incertitudes subsistent en ce qui concerne les pesticides actuellement employés.

Le lien entre pesticides et infertilité chez la femme est mal connu et mériterait d’être mieux étudié.

Mécanismes biologiques

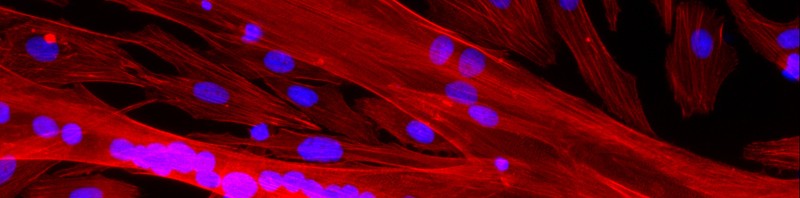

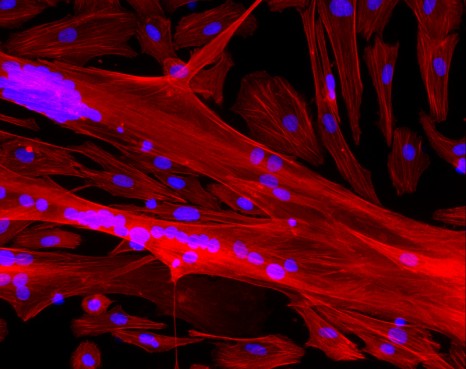

La littérature ne permet pas actuellement d’identifier avec précision les mécanismes cellulaires et moléculaires mis en jeu dans les pathologies potentiellement associées à une exposition à certains pesticides. Toutefois, certains modes d’action des substances soutiennent les données épidémiologiques. Le stress oxydant semble par exemple jouer un rôle majeur, comme dans la maladie de Parkinson. Des dommages à l’ADN ou des perturbations de certaines voies de signalisation pouvant conduire à une dérégulation de la prolifération ou de la mort cellulaire, ou des altérations du système immunitaire sont autant de mécanismes susceptibles de sous tendre les effets des pesticides sur la santé.

La question des mélanges de pesticides

Les populations sont exposées de façon permanente et à faible dose aux pesticides et à de nombreuses autres substances contaminant l’environnement. Ces mélanges de pesticides et autres substances pourraient donner lieu à des impacts sanitaires difficilement prévisibles actuellement, ce qui fait de la question des mélanges et des faibles doses un des enjeux importants de la recherche et de l’évaluation des dangers.

Les experts rappellent que «ne pas être en mesure de conclure ne veut pas dire obligatoirement qu’il n’y a pas de risque».

Si certaines substances sont mises en cause, c’est qu’elles ont été plus souvent étudiées que d’autres (en particulier dans le contexte des États-Unis) ; de nombreuses substances actives n’ont pas fait l’objet d’études épidémiologiques.

Recommandations

Les recommandations soulignent la nécessité d’une meilleure connaissance des données d’exposition anciennes et actuelles de la population professionnelle exposée aux pesticides directement ou indirectement.

Les recommandations attirent également l’attention sur des périodes critiques d’exposition (périodes de développement) aussi bien en milieu professionnel qu’en population générale.

Des recherches pluri- et trans-disciplinaire doivent être soutenues pour permettre une caractérisation plus rapide des dangers potentiels des substances actives de pesticides.

Lire l’intégralité du dossier de presse