©Paul Avilach

Le Pr François Dabis vient d’être nommé Directeur de l’ANRS, agence autonome de l’Inserm, par les ministres en charge de la recherche et de la santé, sur proposition du P-DG de l’Inserm. Médecin, universitaire et chercheur de renommée internationale, le Pr Dabis est spécialisé en épidémiologie et en santé publique. Il succède au Pr Jean-François Delfraissy, nouveau Président du Comité consultatif national d’éthique.

Le Pr François Dabis a été nommé Directeur de l’ANRS par les ministres en charge de la recherche et de la santé, sur proposition du P-DG de l’Inserm. Le Pr Dabis est âgé de 59 ans. Il a obtenu son doctorat en médecine à l’Université de Bordeaux II, en 1983. Au cours de sa formation scientifique, le Pr Dabis choisit de se spécialiser en épidémiologie et en santé publique, d’abord en France , puis à la Harvard School of Public Health, à Boston. Il passera deux ans aux Centers for Disease Control (CDC) américains, à Atlanta, comme Officier de l’Epidemic Intelligence Service en 1984-1986. Il obtient son doctorat en épidémiologie, en 1992, à l’Université de Bordeaux II. Il a dirigé de 2001 à 2015 l’équipe de recherche « VIH, cancer et santé globale » au sein du Centre Inserm U 897, à l’Institut de santé publique (ISPED) de l’Université de Bordeaux. Il est aujourd’hui membre de l’équipe « Maladies infectieuses dans les pays à ressources limitées » du Centre de recherches Inserm – Université de Bordeaux U1219 « Bordeaux Population Health ».

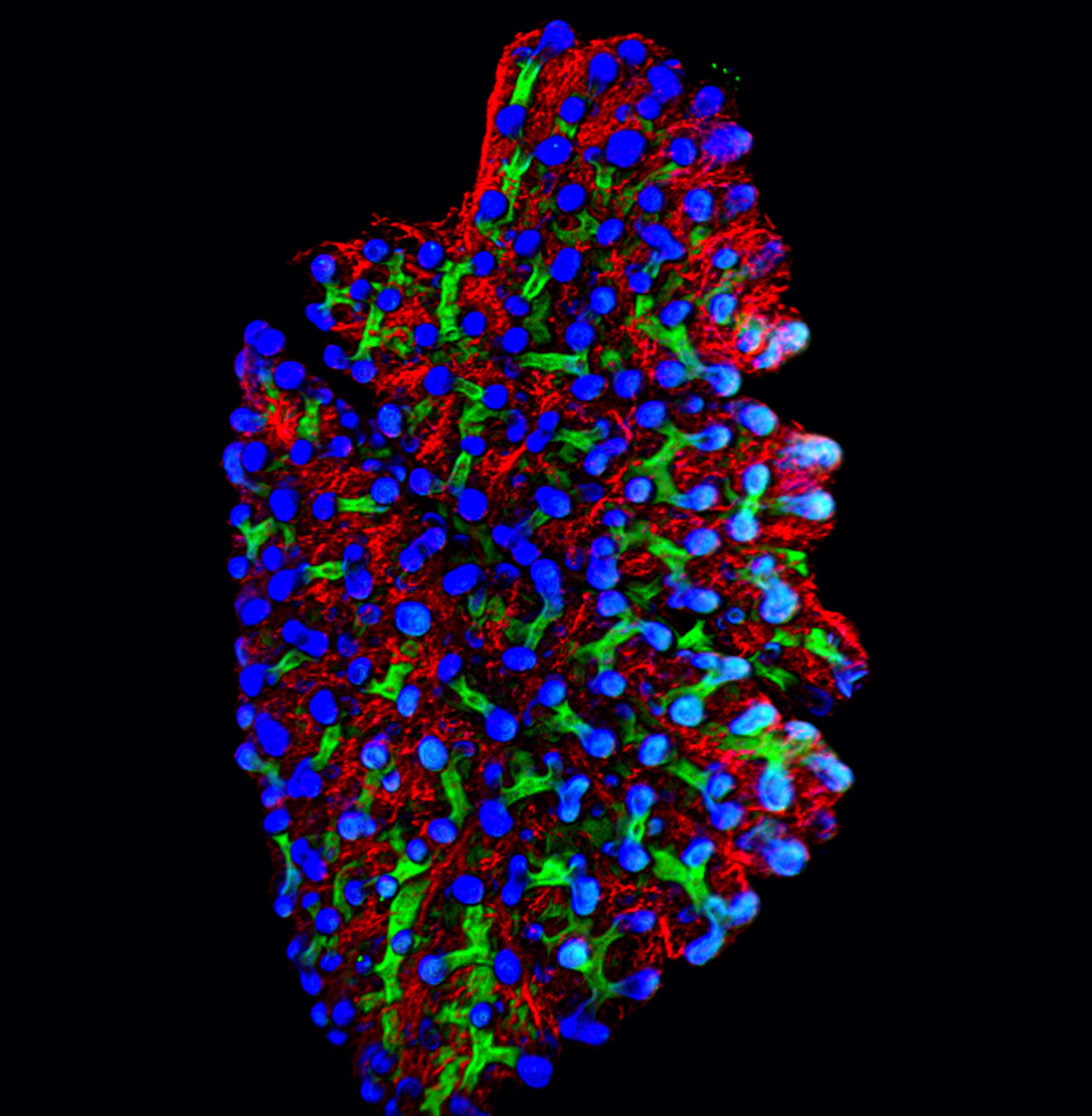

Le Pr Dabis est un expert du VIH reconnu au plan international pour ses nombreux travaux sur l’épidémiologie et les défis de santé publique posés par cette infection virale. Il s’est ainsi attaché, tout au long de son parcours d’enseignant-chercheur, à évaluer des stratégies tant dans la prévention de la transmission du VIH que dans la prise en charge des patients.

En France, il met en place et dirige d’importantes cohortes de patients infectés par le VIH : la cohorte ANRS CO 03, suivie depuis 30 ans, ou encore la cohorte de patients coinfectés par le VHC et le VIH (ANRS CO13 HEPAVIH) depuis 12 ans. La majorité de ses travaux concerne néanmoins l’Afrique. Il a été co-responsable de l’essai pivot ANRS 049 DITRAME qui a apporté dès 1999, la preuve de l’efficacité d’un traitement court par l’AZT à réduire la transmission du VIH de la mère à l’enfant en Afrique de l’Ouest. Aujourd’hui, sa démarche de recherche vise à l’atteinte des objectifs « 90/90/90 » fixés par l’ONUSIDA pour contrôler l’épidémie partout dans le monde : d’ici 2020, 90% des personnes vivant avec le VIH devront être diagnostiquées, 90% des personnes diagnostiquées devront recevoir un traitement antirétroviral et 90% des personnes sous traitement devront contrôler durablement leur virémie. Avec ses collègues sud-africains, le Pr Dabis s’est ainsi attaché à évaluer au cours des cinq dernières années l’efficacité, dans une région très fortement touchée par le VIH, d’une démarche originale combinant une offre répétée de dépistage à domicile et une prise en charge médicale rapide de toutes les personnes infectées. L’objectif de cette étude était ainsi de réduire la transmission du VIH au sein de la population de cette région. Les premiers résultats de l’essai ANRS 12249 TASP (Treatment as Prevention), ont été rendus publics à la dernière conférence mondiale sur le sida, en juillet 2016. Ces résultats, très attendus par la communauté internationale, ont révélé les difficultés à mettre en place une telle approche sur le terrain et n’ont pas permis de conclure à la réduction à court terme du risque de transmission du VIH dans la population.

François Dabis a été président de l’Action coordonnée 12 de l’ANRS, chargée du programme scientifique de l’Agence dans les pays à ressources limitées, de 2002 à 2015. Il a été très régulièrement membre des comités d’experts de l’OMS et de l’Onusida chargés d’élaborer les directives internationales VIH. Il est depuis dix ans responsable du Consortium international rassemblant les bases de données ouest Africaines sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH dans ces pays (IeDA), financé par les National Institutes of Health américains. A la suite de l’épidémie d’Ebola et à la demande des autorités françaises, il a coordonné en 2015-2016 la mise en place du programme RIPOST, une initiative destinée à renforcer la capacité de réponse des instituts nationaux de santé publique en Afrique de l’Ouest aux menaces épidémiques.

François Dabis a été président du conseil scientifique de l’Invs (aujourd’hui Santé Publique France) de 2003 à 2012 et membre du Haut Conseil de la santé publique de 2011 à 2016. Il est chevalier de la légion d’honneur.

Pour le nouveau directeur de l’ANRS » Les défis posés à la recherche, tant fondamentale que translationnelle, restent nombreux aujourd’hui : lutter contre les obstacles structurels et individuels à la prévention, au dépistage et au traitement du VIH et des hépatites en France et dans les pays partenaires de l’Agence, développer un vaccin, aboutir à l’éradication du VIH et du VHB … » Il ajoute » Je connais bien l’ANRS et peux témoigner du dynamisme que cette agence insuffle, de sa capacité à s’adapter aux nouveaux enjeux, et à accompagner les chercheurs dans leurs projets ». Il conclut que l’ANRS doit poursuivre son engagement pour que les objectifs du développement durable en santé soient atteints, en élargissant ses domaines d’intervention » Il me parait aujourd’hui essentiel que notre partenariat avec les pays à ressources limitées, le savoir-faire développé ensemble depuis de longues années dans le champ du VIH et plus récemment des hépatites soient mis à profit d’autres problèmes de santé prioritaires, notamment infectieux « .

Yves Lévy, P-DG de l’Inserm se réjouit de la nomination de M. Dabis et tient à « saluer le travail accompli par Jean-François Delfraissy à la tête de l’ANRS, qui a permis de soutenir les équipes de recherche françaises et internationales qui œuvrent avec succès dans le domaine du VIH et des hépatites, avec une forte visibilité internationale ».