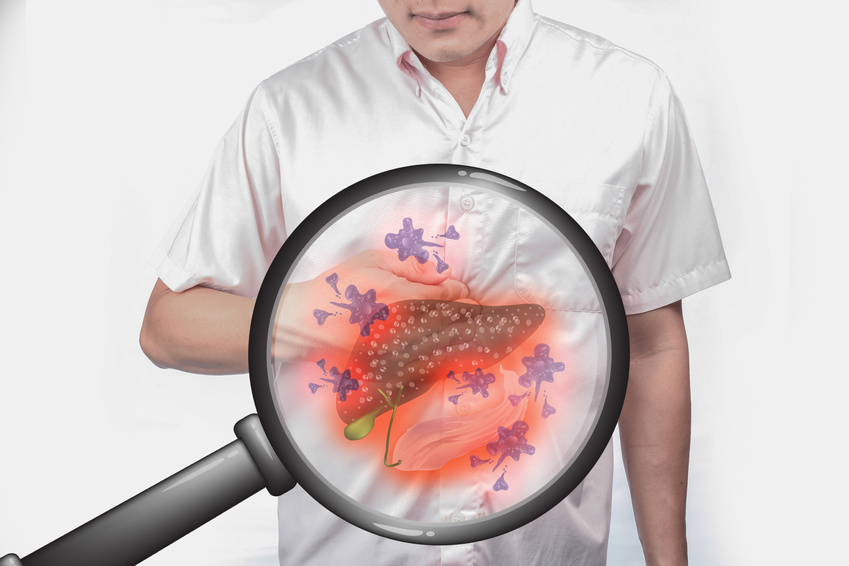

©Fotolia

Des chercheurs de l’Inserm ont testé avec succès une thérapie cellulaire visant à restaurer la capacité des sphincters à se contracter en cas d’incontinence anale. Dans le cadre d’un essai clinique mené en partenariat avec le CHU et l’Université de Rouen, 60 % des patients ayant bénéficiés de ce traitement innovant ont vu leur incontinence diminuée.

Ces travaux sont publiés dans la revue Annals of surgery.

L’incontinence anale touche en France 1 million de personnes dont 350 000 avec une forme sévère, à l’origine d’un handicap personnel, sociétal et économique important. Elle atteint notamment la femme jeune juste après un accouchement (Elles sont 10 à 15% à souffrir d’incontinence dans les semaines qui suivent leur accouchement et 4 à 5% d’entre elles gardent une incontinence chronique sévère). Parmi les causes, la rupture ou dysfonction sphinctérienne se caractérise par le fait que les sphincters, ces muscles circulaires qui entourent la zone anale, perdent leur capacité à se contracter correctement.

Les chercheurs de l’Unité Inserm 1234 « Physiopathologie, auto-immunité, maladies neuromusculaires et thérapies régénératrices » associée à l’Université de Rouen Normandie se sont rapprochés du laboratoire de biothérapies et du service de chirurgie digestive du CHU de Rouen pour élaborer un essai clinique de thérapie cellulaire consistant à utiliser des cellules souches adultes (myoblastes) capables de se différencier en cellules musculaires efficaces.

Dans un premier temps, un modèle de la maladie a été développé au sein de l’unité Inserm. Les rats traités par les myoblastes ont montré une récupération de leur fonction sphinctérienne. Ceci était associé à la production in vivo de nouvelles fibres musculaires fonctionnelles. Dans un second temps, Ils ont étudié la stabilité génétique des myoblastes et montrer qu’elle était compatible avec une utilisation chez l’Homme. Les conditions étaient alors réunies pour un essai clinique.

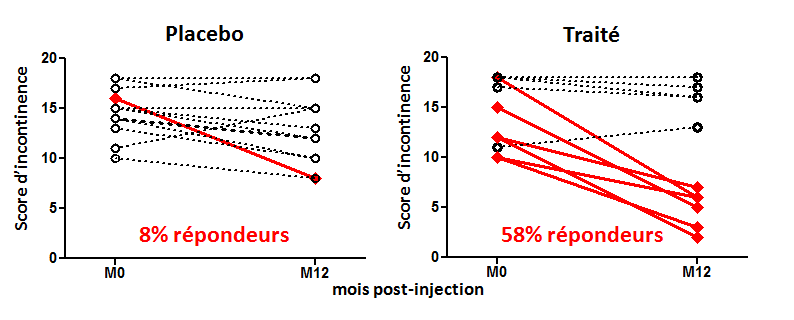

Au cours de cet essai, un fragment musculaire est prélevé chez les patients eux-mêmes au niveau de la cuisse. Puis, les myoblastes sont cultivés afin d’en obtenir un nombre suffisant. Enfin, ils sont injectés sous contrôle échographique dans le sphincter défaillant afin de se différencier en fibres musculaires fonctionnelles. 24 patients ont été inclus dans cet essai clinique, la moitié d’entre eux recevant le traitement innovant. Un suivi du score d’incontinence (score de Cleveland) des participants a été réalisé 6 mois puis 1 an après l’injection de cellules souches.

Un an après l’injection, le traitement a fonctionné chez 7 personnes sur 12 (58%) alors que seule 1 patiente sur 12 (8%) avait vu son incontinence s’améliorer dans le groupe placebo. Le score d’incontinence a ainsi diminué significativement de 15 à 6,5 points chez les personnes traitées alors qu’il demeure de 14 en moyenne au sein du groupe placebo.

Face à ces bons résultats, les patients du groupe placebo qui le désiraient ont pu bénéficier de l’injection de leurs cellules musculaires qui avait été cryoconservées. Leur suivi a montré un taux de réponse aussi satisfaisant que celui du 1er groupe.

Les auteurs proposent ainsi une solution thérapeutique innovante à l’incontinence anale réfractaire en démontrant sa tolérance et son efficacité. A terme, le bénéfice de cette thérapie cellulaire pourrait trouver sa place au regard des contraintes du traitement de référence qui implique l’implantation d’un matériel exogène (par neurostimulation sacrée).

©Olivier Boyer