©Fotolia

Une étude internationale à laquelle ont participé des médecins de l’AP-HP et des chercheurs de l’Inserm, de l’UPMC, et du CNRS au sein de l’ICM s’est penchée sur l’identification d’un score clinico-génétique prédictif du déclin cognitif chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. Le déclin cognitif est une des caractéristiques les plus handicapantes qui se manifeste chez certains patients au cours de la maladie de Parkinson. Pouvoir prédire son apparition dix ans après le déclenchement de la maladie représente un intérêt majeur pour la prise en charge et la mise en place d’essais cliniques ciblés pour ces patients.

Cette étude, publiée dans The Lancet Neurology et financée notamment par les NIH, associe des équipes américaines de la Harvard Medical School et de Brigham and women’s hospital (Boston).

Après quelques années de vie avec la maladie de Parkinson, les patients peuvent souffrir de déficits des fonctions cognitives, en plus des troubles du mouvement qui caractérisent la maladie. Dans cette étude, les chercheurs ont construit un algorithme pour identifier les patients les plus sujets au déclin cognitif. Il a été conçu à partir des données cliniques et génétiques issues de 9 cohortes de patients atteints de la maladie de Parkinson en Europe et en Amérique du Nord, soit près de 3200 patients suivis pendant 30 ans, de 1986 à 2016.

En France, la cohorte DIG-PD promue par l’AP-HP et coordonnée par le Pr Jean-Christophe Corvol du Département de Neurologie et responsable du Centre d’Investigation Clinique à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, est issue du projet, appelé « Interaction gène/médicament et maladie de Parkinson – DIG-PD ». La cohorte française a suivi plus de 400 patients annuellement pendant 6 années.

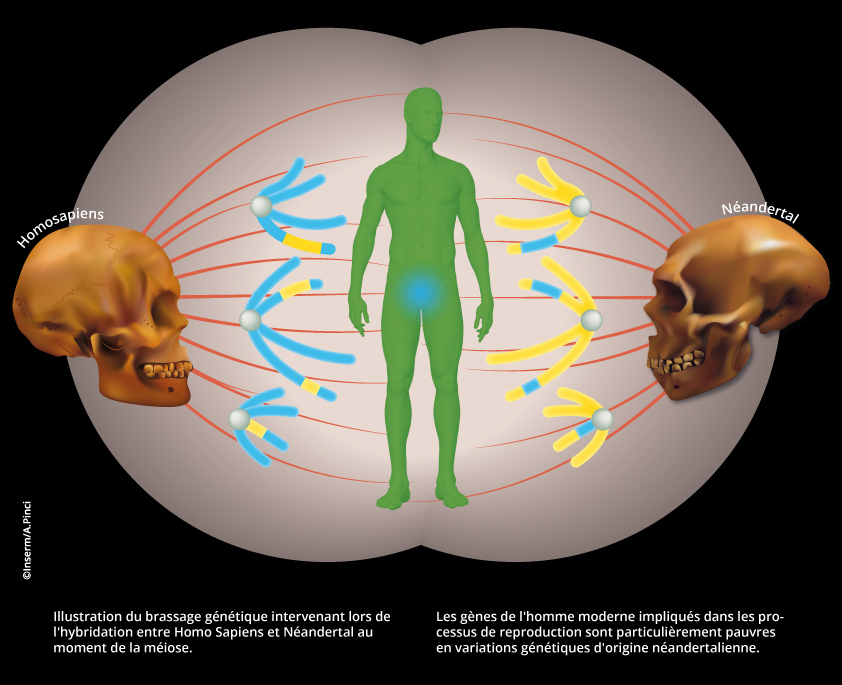

Plusieurs facteurs ont été pris en compte et analysés. L’âge de déclenchement de la maladie, la sévérité motrice et cognitive, le niveau d’éducation, le sexe, la dépression ou encore la mutation du gène de la β-glucocérébrosidase s’avèrent être les prédicteurs les plus importants du déclin cognitif et ont été ajoutés au modèle prédictif développé par les chercheurs. L’étude révèle également que l’éducation aurait un rôle dans la survenue du déclin et que ce facteur serait associé à une « réserve cognitive » dont les patients disposeraient.

A partir de ces données, le score clinique développé par les chercheurs prédit de manière précise et reproductible l’apparition des troubles cognitifs dans les 10 ans qui suivent le déclenchement de la maladie. Il a été mis au point grâce à des analyses génétiques et cliniques issues des 9 cohortes, soit plus de 25 000 données associées analysées.

Cet outil représente un intérêt majeur pour le pronostic du déclin cognitif chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. Il pourrait également permettre d’identifier de manière plus précise les patients à haut risque de développer de tels troubles pour leur permettre d’anticiper une prise en charge adaptée ou de participer à des essais cliniques ciblés.