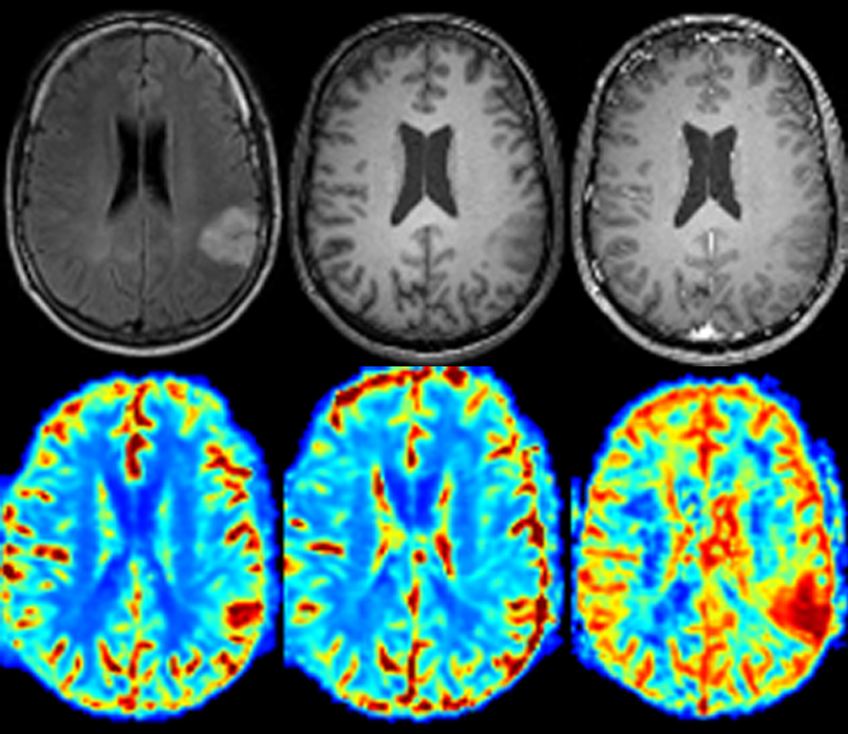

©Emmanuel Barbier – Inserm/Inria/Univ. Grenobles Alpes – Figure d’IRM chez l’homme obtenue ici en présence d’une tumeur cérébrale. En gris, des IRM classiques, en couleur, des IRM quantitatives.

La radiologie du futur viendra-t-elle du machine learning ? C’est en tous cas ce que pensent des chercheurs de l’Inserm et d’Inria qui travaillent en collaboration au sein d’Univ. Grenoble Alpes et qui ont développé un programme capable de localiser et de diagnostiquer différents types de tumeurs cérébrales par analyse d’images d’IRM. Ces analyses ont montré des résultats de haute fiabilité avec 100% de localisations exactes et plus de 90% de diagnostics corrects du type de tumeurs. Cette méthode innovante et ses résultats font l’objet d’une étude publiée dans la revue IEEE-TMI.

L’IRM, ou imagerie par résonance magnétique, est la technique d’imagerie médicale de référence dans l’obtention d’images très détaillées du cerveau car elle permet de mettre en évidence de nombreuses caractéristiques des tissus cérébraux. L’IRM peut produire des images dites quantitatives, c’est-à-dire qui cartographient chacune un paramètre mesurable du cerveau (par exemple le débit sanguin, le diamètre vasculaire…). Bien que la qualité de ces images quantitatives soit plus indépendante du calibrage des appareils de mesure que celle des images classiques obtenues par IRM et qu’elle soit donc plus fiable, ce type de technique est encore peu utilisé en IRM clinique.

C’est sur des protocoles d’exploitation de ces images quantitatives que travaillent des chercheurs de l’Inserm en collaboration avec une équipe de recherche de d’Inria au sein d’Univ. Grenoble Alpes. Les chercheurs ont combiné différents outils mathématiques innovants, pour apprendre à un programme informatique à analyser les images quantitatives issues d’IRM cérébraux et à diagnostiquer d’éventuelles tumeurs.

Dans un premier temps, le programme a appris à reconnaître les caractéristiques de cerveaux en bonne santé. Confronté ensuite à des images de cerveaux atteints de cancers, il est ainsi devenu capable de localiser automatiquement les régions dont les caractéristiques divergent de celles des tissus en bonne santé et d’en extraire les particularités.

Enfin, pour apprendre à l’intelligence artificielle à discriminer les différents types de tumeurs, les chercheurs lui ont ensuite indiqué le diagnostic associé à chacune des images de cerveaux malades qui lui avaient été présentées.

Afin de tester les capacités du programme à différencier les tissus sains des tissus pathologiques, l’équipe de recherche lui a fourni des images qui lui étaient inconnues, issues tantôt de cerveaux en bonne santé, tantôt de cerveaux malades. Le programme devait indiquer si une tumeur était présente dans ces images et être capable de la caractériser. Et l’intelligence artificielle s’est montrée très bonne élève en réussissant à localiser parfaitement (100%) les lésions et à les diagnostiquer de façon très fiable (plus de 90%).

« Aujourd’hui, l’obtention d’images quantitatives ne correspond pas à ce qui se fait en routine clinique dans les services d’IRM », précise Emmanuel Barbier, chercheur Inserm responsable de l’étude. « Mais ces travaux montrent l’intérêt d’acquérir ce type d’images et éclairent les radiologues sur les outils d’analyse dont ils pourront disposer prochainement pour les aider dans leurs interprétations. »

D’ici là, l’équipe de recherche va s’intéresser aux images les plus pertinentes à acquérir pour diagnostiquer le plus finement et avec la plus grande fiabilité possible les tumeurs cérébrales. Elle va donc poursuivre le développement des outils mathématiques destinés à l’amélioration des capacités d’auto-apprentissage de ce programme ; l’objectif à terme étant de parvenir à étendre le potentiel diagnostique de cette intelligence artificielle à d’autres pathologies cérébrales, telles que Parkinson.

Leur développement dans le cadre du diagnostic de la maladie de Parkinson est également en cours via le projet pluridisciplinaire NeuroCoG sur financement IDEX de l’Université Grenoble Alpes.