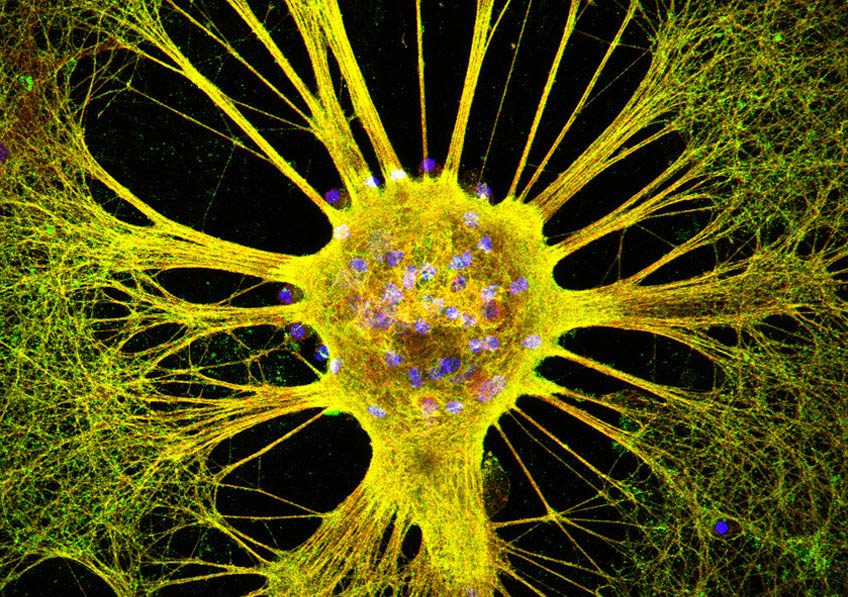

Neurones de l’hippocampe d’une souris observés en microscopie confocale à fluorescence puis reconstruits en 2D. Crédits: Inserm/CNRS/IGMM/Loustalot,Fabien/Kremer,Eric

Pourquoi certains patients déprimés présentent-ils une résistance quasi-totale aux antidépresseurs les plus courants ? C’est sur cette question que se sont penchés des chercheurs de l’Inserm et de Sorbonne Université au sein de l’Institut du Fer à Moulin qui ont pu mettre en évidence le rôle majeur des neurones sécréteurs de sérotonine – la cible médicamenteuse privilégiée dans les dépressions – dans la régulation de leur propre activité. En cause, un récepteur à la sérotonine porté par ces neurones dont la déficience pourrait être déterminante dans l’absence de réponse aux antidépresseurs les plus prescrits. Ces travaux, parus dans la revue Neurospychopharmacology ouvrent la voie à une meilleure compréhension de l’implication de la sérotonine dans les maladies psychiatriques.

La sérotonine est un neurotransmetteur – une substance chimique produite par certains neurones pour en activer d’autres – impliqué dans de nombreuses maladies psychiatriques telles que la dépression, l’addiction, l’impulsivité ou la psychose. Elle est sécrétée par des neurones spécifiques appelés neurones sérotoninergiques.

La libération de sérotonine hors de la cellule neuronale permet d’activer des neurones possédant des récepteurs spécifiques à ce neurotransmetteur. Lorsque ces récepteurs détectent une quantité suffisante de sérotonine dans le milieu extracellulaire, ils envoient un message d’activation ou d’inhibition au neurone qui les exprime. Les neurones sérotoninergiques possèdent également plusieurs types de récepteur à la sérotonine, qu’on appelle alors autorécepteurs et qui leur permettent d’autoréguler leur activité.

Des chercheurs de l’Inserm et de Sorbonne Universités/UPMC au sein de l’Institut du Fer à Moulin (Inserm, UPMC), se sont intéressés au rôle d’un des autorécepteurs des neurones sérotoninergiques appelé 5-HT2B, dans la régulation de leur activité, afin de mieux comprendre l’absence d’effet de certains traitements antidépresseurs.

En temps normal, lorsqu’un neurone sérotoninergique sécrète de la sérotonine dans le milieu extracellulaire, il va être capable d’en recapturer une partie qu’il pourra de nouveau relarguer a posteriori. Ce mécanisme assuré par un transporteur spécifique lui permet de réguler la quantité de sérotonine présente dans le milieu extracellulaire. Le transporteur est la cible privilégiée des médicaments antidépresseurs utilisés pour traiter les pathologies psychiatriques impliquant la sérotonine. Ceux-ci sont appelés « inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine » (ISRS) car ils empêchent la recapture par le transporteur. Dans le contexte de la dépression où la sécrétion de la sérotonine est trop réduite, les ISRS permettent donc de conserver une concentration normale de sérotonine dans le milieu extracellulaire.

L’équipe de recherche est partie de l’observation que, chez la souris, lorsque le neurone sérotoninergique ne porte pas d’autorécepteur 5-HT2B, d’une part l’activité des neurones sérotoninergiques est inférieure à la normale et d’autre part les molécules bloquant l’activité du transporteur comme les antidépresseurs ISRS sont sans effet sur la quantité extracellulaire de sérotonine. Les chercheurs ont ainsi montré que pour avoir un effet, ces molécules nécessitaient la présence et une expression normale du récepteur 5-HT2B à la sérotonine.

Ils ont également découvert que lorsqu’un neurone sécrète de la sérotonine, son autorécepteur 5-HT2B détecte la quantité présente dans le milieu extracellulaire et envoie un signal au neurone pour qu’il sécrète d’avantage de sérotonine. Pour éviter une sécrétion excessive de sérotonine, le neurone sérotoninergique possède un régulateur négatif : l’autorécepteur 5-HT1A qui détecte également la quantité de sérotonine extracellulaire et va envoyer un signal d’inhibition de la sécrétion au neurone sérotoninergique. Afin de conserver une activité neuronale normal, 5-HT2B permet de maintenir ainsi un certain niveau d’activité, en agissant comme un autorégulateur positif.

Ces résultats, à confirmer chez l’humain, mettent en évidence un mécanisme d’autorégulation fine des neurones sérotoninergiques avec une balance entre des autorécepteurs activateurs et des autorécepteurs inhibiteurs. Ils constituent une avancée dans l’identification de nouvelles cibles médicamenteuses, dans la compréhension de l’implication de la sérotonine dans certaines pathologies psychiatriques et dans l’appréhension de l’inefficacité de certains traitements antidépresseurs.