©Adobestock

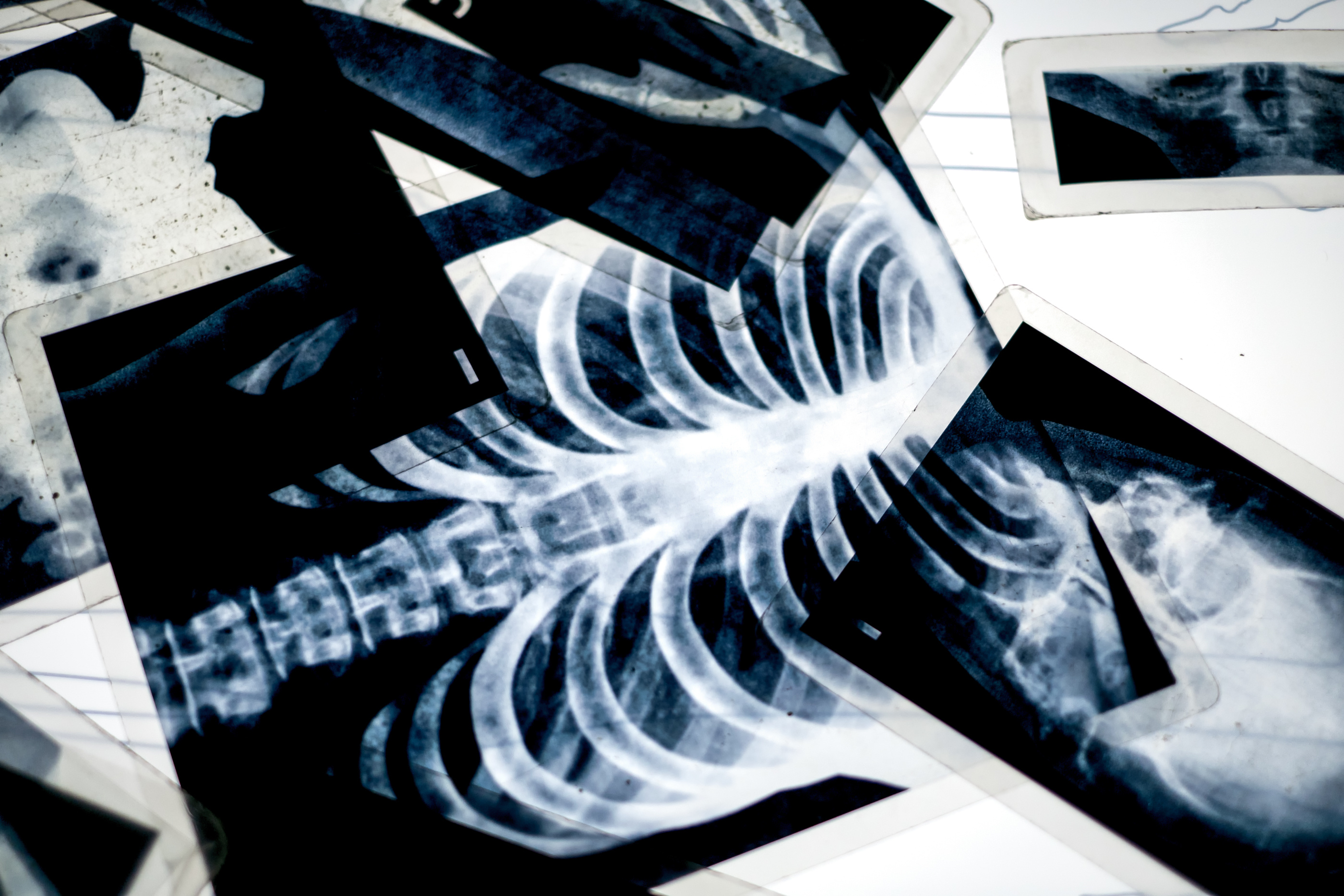

Une équipe du Pôle Imagerie-Explorations-Recherche de l’hôpital européen Georges-Pompidou AP-HP, de l’université Paris Descartes et de l’Inserm pilotée par le Pr Olivier Clément, et une équipe du CHU et de l’université de Caen Normandie, dirigée par le Dr Dominique Laroche, ont mené la première étude multicentrique prospective nationale sur les réactions allergiques aux produits de contraste en radiologie. 31 centres en France réunissant des investigateurs radiologues, allergologues, anesthésistes et biologistes ont permis d’étudier 245 cas d’hypersensibilité aux produits de contraste. Promue par l’AP-HP, cette étude, financée par le programme hospitalier de recherche clinique régional de 2003, montre que l’allergie est responsable de plus de 20% des réactions d’hypersensibilité aux produits de contraste et recommande que les patients diagnostiqués allergiques, ayant un grand risque de récidive, fassent l’objet d’un suivi s’appuyant sur des tests cutanés réalisés chez un allergologue spécialisé en allergologie médicamenteuse. Ces travaux ont été publiés dans la revue EClinicalMedicine du Lancet dans son numéro de juillet 2018.

En radiologie, les patients peuvent manifester des réactions d’hypersensibilité immédiate aux produits de contraste iodés (pour les scanners) et gadolinés (pour les IRM) qu’on leur injecte lors de l’examen. Les réactions sont de type urticaire, angioedème, bronchospasme, hypotension ou choc anaphylactique. Les réactions sévères, rares, surviennent quelques minutes après l’injection et nécessitent de la part des équipes d’imagerie un diagnostic et une prise en charge rapides.

Pour les produits de contraste iodés, les réactions ont été longtemps faussement étiquetées « allergie à l’iode » et confondues avec les réactions aux produits de la mer ou aux désinfectants cutanés.

Mais la réelle allergie à un produit de contraste est diagnostiquée par une élévation des marqueurs plasmatiques de tryptase et d’histamine durant la première heure suivant la réaction et par des tests cutanés intradermiques à réaliser entre six semaines et six mois après celle-ci. Les quelques études rétrospectives menées a posteriori sur la performance de ce type de test cutané ont montré qu’entre 13 et 65% des réactions étaient réellement d’origine allergique, selon les populations testées. Néanmoins ces études péchaient par un manque de données cliniques, en particulier le nom du produit injecté, ou par des tests incomplets ou pratiqués tardivement, ou elles mélangeaient les réactions immédiates et les réactions retardées.

Une équipe du Pôle imagerie-explorations-recherche de l’hôpital européen Georges-Pompidou AP-HP, de l’université Paris Descartes et de l’Inserm, pilotée par le Pr Olivier Clément, et une équipe du CHU et de l’université de Caen Normandie, dirigée par le Dr Dominique Laroche, ont étudié de manière prospective les réactions d’hypersensibilité immédiate aux produits iodés et gadolinés. Cette étude multicentrique a été menée dans 31 centres français équipés pour réaliser les tests cutanés six semaines à six mois après une réaction.

Après avoir reçu un produit de contraste pour un examen de radiologie, 245 patients présentant une réaction immédiate ont eu un prélèvement sanguin dans la première heure suivant celle-ci afin de mesurer le taux d’histamine et de tryptase dans leur plasma. Ils se sont vus proposer, six semaines après, un rendez-vous chez l’allergologue afin de tester tous les produits de contraste existants (10 iodés ou 5 gadolinés).

Les tests cutanés ont révélé trois types de réactions : allergiques (si test positif au produit de contraste dilué); potentiellement allergiques (si test positif uniquement au produit pur) et non allergiques. Ils ont permis d’identifier 41 patients allergiques aux produits iodés et 10 patients allergiques aux produits gadolinés.

Les résultats obtenus ont montré que plus la réaction était sévère, plus le mécanisme allergique révélé par le test cutané était fréquent : 9,5% dans les réactions cutanées ; 22,9% dans les réactions modérées ; 52,9% dans les réactions mettant en jeu le pronostic vital et 100% quand il y avait arrêt cardiaque.

De la même façon, les taux d’histamine et de tryptase plasmatique augmentaient en fonction de la sévérité de la réaction. La présence de signes cardiovasculaires était également très fortement liée à un mécanisme allergique.Le groupe de patients potentiellement allergiques présentait des symptômes cliniques et des dosages d’histamine et de tryptase intermédiaires entre le groupe des patients allergiques et ceux non allergiques. Ce qui suggère qu’une partie d’entre eux sont véritablement allergiques au produit de contraste.

Les équipes ont également étudié les réactions croisées avec d’autres produits de contraste différents de celui responsable de la réaction : 62,7% des patients allergiques avaient une réaction croisée à un ou plusieurs produits testés purs.

Cette étude montre ainsi que 21% des réactions d’hypersensibilité en radiologie sont véritablement dus à une allergie aux produits de contraste.

Les patients allergiques présentent un grand risque de récidive si on leur réinjecte un produit de contraste donnant un test cutané positif.

Les patients ayant manifesté des symptômes sévères (choc anaphylactique ou signes cardiovasculaires) devraient bénéficier d’un dosage d’histamine et de tryptase au décours de la réanimation et de tests allergologiques dans les six mois qui suivent, afin de déterminer l’origine allergique ou non de leur réaction, et surtout de savoir quels produits seront contre indiqués ou autorisés pour les injections futures.