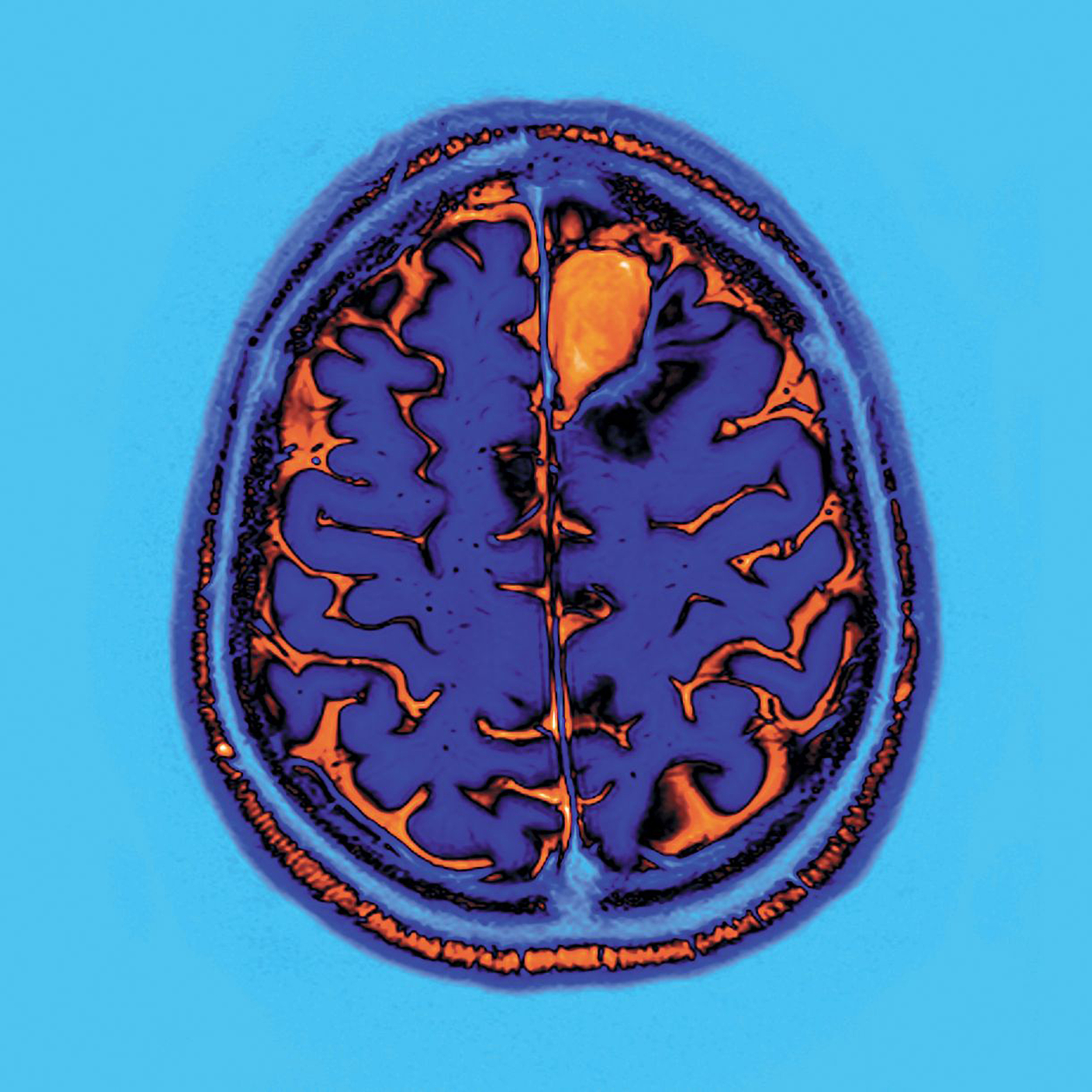

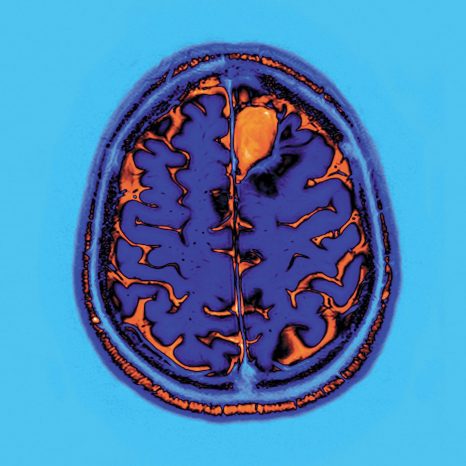

©Inserm/Arribarat, Germain

Dans le cadre du programme scientifique InFoR-Autism*, soutenu par l’Institut Roche, une étude de neuroimagerie IRM s’est intéressée aux liens entre la connectivité anatomique locale et la cognition sociale chez des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme (TSA). Fruits de la collaboration entre la Fondation FondaMental, des chercheurs de l’Inserm, NeuroSpin (CEA Paris-Saclay) et les Hôpitaux universitaires Henri Mondor, AP-HP, les résultats semblent remettre en question le modèle théorique dominant selon lequel les TSA proviendraient d’un déficit de connexions « longue-distance » entre des neurones situés d’un bout à l’autre du cerveau, associé à une augmentation de la connectivité neuronale à « courte distance », entre des zones cérébrales adjacentes. Publiés dans Brain, ces travaux pourraient, s’ils étaient confirmés à plus large échelle, ouvrir la voie à l’exploration de nouvelles approches thérapeutiques.

Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) sont des troubles du neuro-développement qui se caractérisent par des troubles de la communication, une altération des interactions sociales et des anomalies sensorielles et comportementales. Les travaux menés en génétique et en imagerie cérébrale suggèrent que des anomalies du développement du cerveau, concernant notamment la formation des réseaux neuronaux et le fonctionnement des synapses, pourraient participer à la survenue des TSA.

Ces dernières années, des travaux de neuroimagerie ont mis en évidence, chez des personnes présentant des TSA, des anomalies du fonctionnement de certaines aires cérébrales que l’on sait responsables du traitement des émotions, du langage ou encore des compétences sociales. Des travaux sur la connectivité cérébrale des personnes avec TSA ont notamment mis en évidence un déficit de connexions « longue distance » contrastant avec une augmentation de la connectivité « courte distance ». Ces résultats ont servi de base à l’élaboration d’un modèle théorique de compréhension des TSA, selon lequel le défaut d’attention sociale et de traitement de l’information observé (difficulté à appréhender une situation dans son ensemble, attention portée à certains détails) s’explique par une saturation d’informations traitées par le cerveau, liée à l’augmentation de la connectivité neuronale entre des zones cérébrales adjacentes.

Pour autant, le Pr Josselin Houenou, professeur de psychiatrie à l’UPEC, chercheur au sein de l’Inserm, praticien aux Hôpitaux universitaires Henri Mondor, AP-HP et dernier auteur de l’étude publiée dans Brain, précise : « ce modèle repose sur l’étude de populations pédiatriques hétérogènes, comprenant des enfants autistes d’âges variables et à la symptomatologie très variée, et sur des méthodes de neuroimagerie peu spécifiques ne permettant pas de mesurer avec fiabilité la connectivité ‘’courte distance’’. »

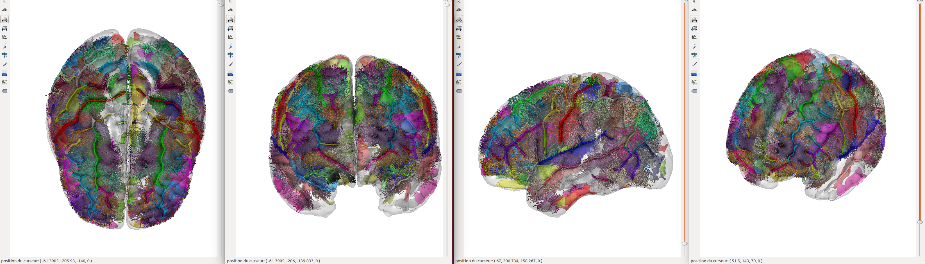

Afin de tester le modèle actuel, les auteurs de cette étude ont utilisé une innovation conçue par Miguel Gevara, Jean-François Mangin et Cyril Poupon à NeuroSpin, à savoir un atlas spécifiquement dédié à l’analyse par tractographie de 63 connexions « courte distance » à partir d’images obtenues par IRM de diffusion (IRMd). L’IRMd permet de mettre en évidence in vivo les faisceaux de matière blanche du cerveau en mesurant la diffusion des molécules d’eau, notamment le long des axones. Il est alors possible par tractographie de reconstituer de proche en proche les trajets des faisceaux de fibres nerveuses représentés sous la forme d’un tractogramme.

Les auteurs ont pu ainsi étudier les liens entre la connectivité « courte distance » et la cognition sociale chez une population adulte homogène de personnes présentant des TSA, issues de la cohorte InFoR-Autism* (27 personnes présentant des TSA sans déficience intellectuelle et 31 personnes contrôle), cohorte offrant l’une des bases de données les plus riches par patient et par témoin.

« La puissance de la cohorte InFoR-Autism* réside dans la grande richesse des données recueillies pour chaque sujet inclus. Nous avons pu ainsi mettre en lien les résultats de neuroimagerie obtenus avec les scores de cognition sociale, mesurant l’habileté sociale, l’empathie, la motivation sociale, etc.) », rappelle le Dr Marc-Antoine d’Albis, Hôpital Henri Mondor, Inserm U955, premier auteur de l’étude.

Découverte d’un déficit de la connectivité cérébrale « courte distance » associé à un déficit d’interaction sociale et d’empathie

Les résultats obtenus montrent que les sujets souffrant de TSA présentent une diminution de la connectivité dans 13 faisceaux « courte distance », en comparaison avec les sujets contrôles. De plus, cette anomalie de la connectivité des faisceaux « courte distance » est corrélée au déficit de deux dimensions de la cognition sociale (à savoir, les interactions sociales et l’empathie) chez les sujets présentant des TSA.

Ces résultats préliminaires sont bel et bien en opposition avec le modèle théorique actuel selon lequel le défaut d’attention sociale et de traitement de l’information chez les personnes présentant des TSA s’explique par une augmentation de la connectivité neuronale entre des zones cérébrales adjacentes. Ils nécessitent maintenant d’être confirmés par des études menées chez des enfants présentant des TSA ainsi que l’explique le Pr Josselin Houenou.

Pour le Pr Josselin Houenou, « ces résultats sont préliminaires mais ils suggèrent que ces anomalies de la connectivité ‘’courte distance’’ pourraient être impliquées dans certains déficits de la cognition sociale présents chez les sujets autistes. Il est maintenant nécessaire de conduire des études similaires chez des enfants afin de confirmer les résultats obtenus chez les adultes. Les cohortes pédiatriques permettent des études chez des enfants d’âges – et donc de maturations cérébrales – variés et cela implique de prendre en compte une population de sujets bien plus importante.

Si ces premières conclusions étaient confortées, cela permettrait d’envisager le développement de nouvelles approches thérapeutiques pour les déficits de la cognition sociale. Par exemple, la stimulation magnétique transcrânienne pourrait être explorée car la connectivité cérébrale entre des zones adjacentes est localisée en superficie du cerveau. »

* InFoR-Autism

La Fondation FondaMental, l’Inserm, Inserm Transfert et l’Institut Roche sont partenaires depuis fin 2012 dans le cadre du programme scientifique InFoR Autism, dont l’objectif est de réaliser un suivi des variables cliniques, biologiques et d’imagerie cérébrale afin d’étudier la stabilité et l’évolution des TSA. Au total, 117 patient·e·s et 57 volontaires sain·e·s, âgé·e·s de 6 à 56 ans, ont été inclus dans l’étude. Il s’agit de l’une des cohortes proposant l’une des bases de données (cliniques, biologiques, eye tracking, et imagerie) les plus riches par patient et témoin.