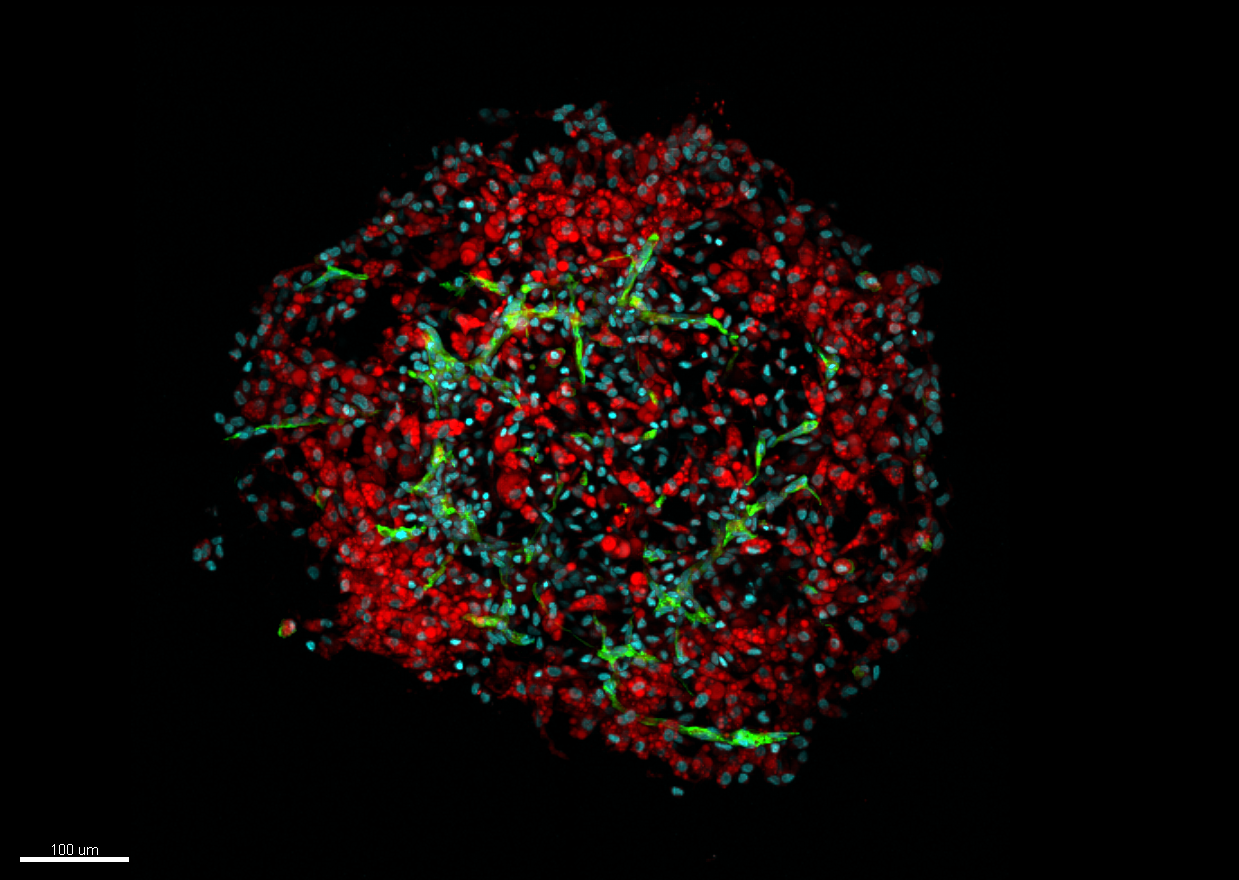

Sans titre, tirage 60x50cm ©Diane Hymans, 2019 La recherche de l’art #8

Avec la volonté de s’ouvrir toujours davantage au grand public, l’Inserm vous convie à deux événements estivaux où l’art et la science se rencontrent et s’enrichissent mutuellement : la 8e édition de La recherche de l’art lors des Rencontres d’Arles, en partenariat avec l’École nationale supérieure de la photographie, et la 10e édition de binôme au festival d’Avignon, portée par la compagnie Les sens des mots.

L’Inserm invite le grand public à découvrir la recherche médicale autrement à l’occasion de deux événements artistiques dont il est partenaire : La recherche de l’art #8 et la 10e édition de binôme.

À travers les prismes de la photographie et du théâtre, la recherche biomédicale devient matériel artistique et offre une nouvelle vision de la science pour tous ; une démarche que l’Inserm développe aussi au quotidien sur son compte Instagram qui, à l’occasion de ces événements estivaux, proposera de juillet à août certaines des œuvres photographiques présentées.

La recherche de l’art #8

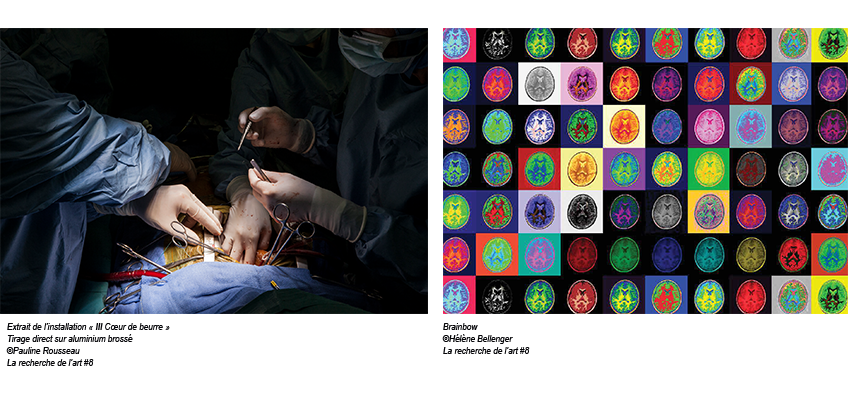

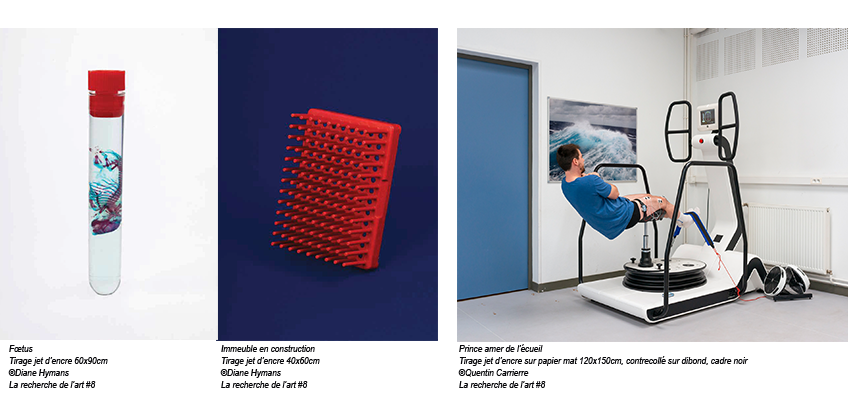

Depuis 2011, un partenariat signé entre l’Inserm et l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles (ENSP) permet la rencontre de la recherche médicale et de la photographie. Des artistes récemment diplômés de l’ENSP sont accueillis chaque année en résidence photographique de 3 à 4 semaines dans les laboratoires de l’Inserm qui deviennent alors centre d’investigation photographique où l’art découvre la science et la fait apparaître autrement. Ces travaux sont présentés en parallèle des Rencontres d’Arles et donnent lieu à l’exposition La recherche de l’art #8 et à une publication.

Pour cette huitième édition, les laboratoires de l’Inserm ont accueilli 4 artistes en résidence : Hélène Bellenger (à Tours, unité 1253 Imagerie et cerveau), Quentin Carrierre (à Dijon, unité 1093 Cognition, action et plasticité sensorimotrice), Diane Hymans (à Nice, unité 1091, Institut de biologie de Valrose) et Pauline Rousseau (à Paris, unité 970, Centre de recherche cardiovasculaire à l’Hôpital européen Georges-Pompidou). Leurs travaux seront exposés du 1er juillet au 25 août dans les nouveaux locaux de l’ENSP.

L’Inserm propose également au grand public la possibilité de découvrir certaines des œuvres sur son compte Instagram pendant toute la durée de l’exposition.

Exposition La recherche de l’art #8

Du 1er juillet 2019 au 25 août 2019

Entrée libre tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h

ENSP

Boulevard Victor Hugo

13 200 Arles

Vernissage en présence des artistes : 2 juillet 2019 à 17h

Retrouvez les oeuvres sur le compte Instagram @Inserm

Plus d’informations : https://www.ensp-arles.fr/inserm2019

binôme : 10e édition au « in » du festival d’Avignon

La compagnie Les sens des mots tiendra sa 10e édition du projet binôme, inscrit pour l’occasion au programme du « in » du festival d’Avignon. Partenaire de binôme de la première heure, l’Inserm participe à l’émergence de nouvelles visions de la science, en réunissant le monde de la recherche et le théâtre contemporain.

binôme est une série de spectacles nés de la rencontre et de l’échange entre un chercheur et un auteur dramatique. Il résulte de chaque rencontre une pièce de théâtre qui en est librement inspirée et dans laquelle le chercheur et ses travaux deviennent l’objet d’étude de l’auteur. Le spectacle regroupe :

– la diffusion d’extraits de la rencontre filmée entre l’auteur et le scientifique ;

– la mise en lecture de la pièce par les artistes de la compagnie Les sens des mots ;

– la réaction filmée du scientifique à la découverte de la pièce ;

– une discussion avec le public, en présence de l’auteur, du scientifique et de l’équipe artistique.

Cette année, l’Inserm et binôme invitent le grand public à découvrir la pièce de théâtre Élise louche !, de l’auteur Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, d’après sa rencontre avec Alain Chédotal, directeur de recherche Inserm en neurobiologie du développement, au sein de l’Institut de la vision (unité 968 Inserm/CNRS/Sorbonne Université).

La première représentation se tiendra le 15 juillet à Avignon.

Lundi 15 juillet -17h30 : Élise louche !

Avignon Université – Les Jardins de l’Université

74 rue Louis Pasteur

Pour consulter l’ensemble du programme des représentations binôme : https://www.ensp-arles.fr/inserm2019