©Fotolia

L’équipe de recherche PICNIC Lab dirigée par le Pr. Lionel Naccache à l’Institut du Cerveau (Sorbonne Université / Inserm / CNRS / AP-HP) publie deux études importantes concernant les malades souffrant d’un trouble durable de la conscience comme les patients en « état végétatif » ou en « état de conscience minimale ». Ces deux études originales, correspondant à une partie des travaux de la thèse du Dr. Bertrand Hermann[1] et réalisées sous la direction de Lionel Naccache, ont respectivement fait l’objet d’une publication dans les revues Brain et Scientific Reports.

Un nouveau signe clinique pour sonder l’état de conscience

La première étude, publiée dans la revue Brain, décrit la découverte et la validation d’un nouveau signe d’examen clinique permettant d’identifier, au sein de ces malades non communicants, ceux dont le fonctionnement cérébral est le plus riche. Les scientifiques ont observé que la réponse réflexe de sursaut au bruit (clignement des paupières à la suite d’un son brusque) présentait une habituation chez les patients capables de prévoir et d’anticiper cette répétition. Lorsque les sons étaient répétés, ils étaient capables d’inhiber cette réponse comportementale.

À l’inverse, un sursaut au bruit inépuisable était surtout présent chez les malades dont l’examen clinique détaillé et les explorations cérébrales[2] révélaient une activité cérébrale et cognitive très pauvres.

Au-delà de cette valeur diagnostique, la présence de ce signe clinique, facile à rechercher au lit du malade, permettait également de prédire une amélioration de leur état de conscience à six mois. L’invention de nouveaux signes cliniques fondée sur l’utilisation des techniques d’imagerie cérébrale structurelle et fonctionnelle les plus récentes démontre également la vitalité et le renouveau contemporains de la sémiologie neurologique. Cet article a été choisi par le comité éditorial de la revue mondiale de neurologie Brain comme « Editor’s choice » en raison de son caractère novateur et de son importance.

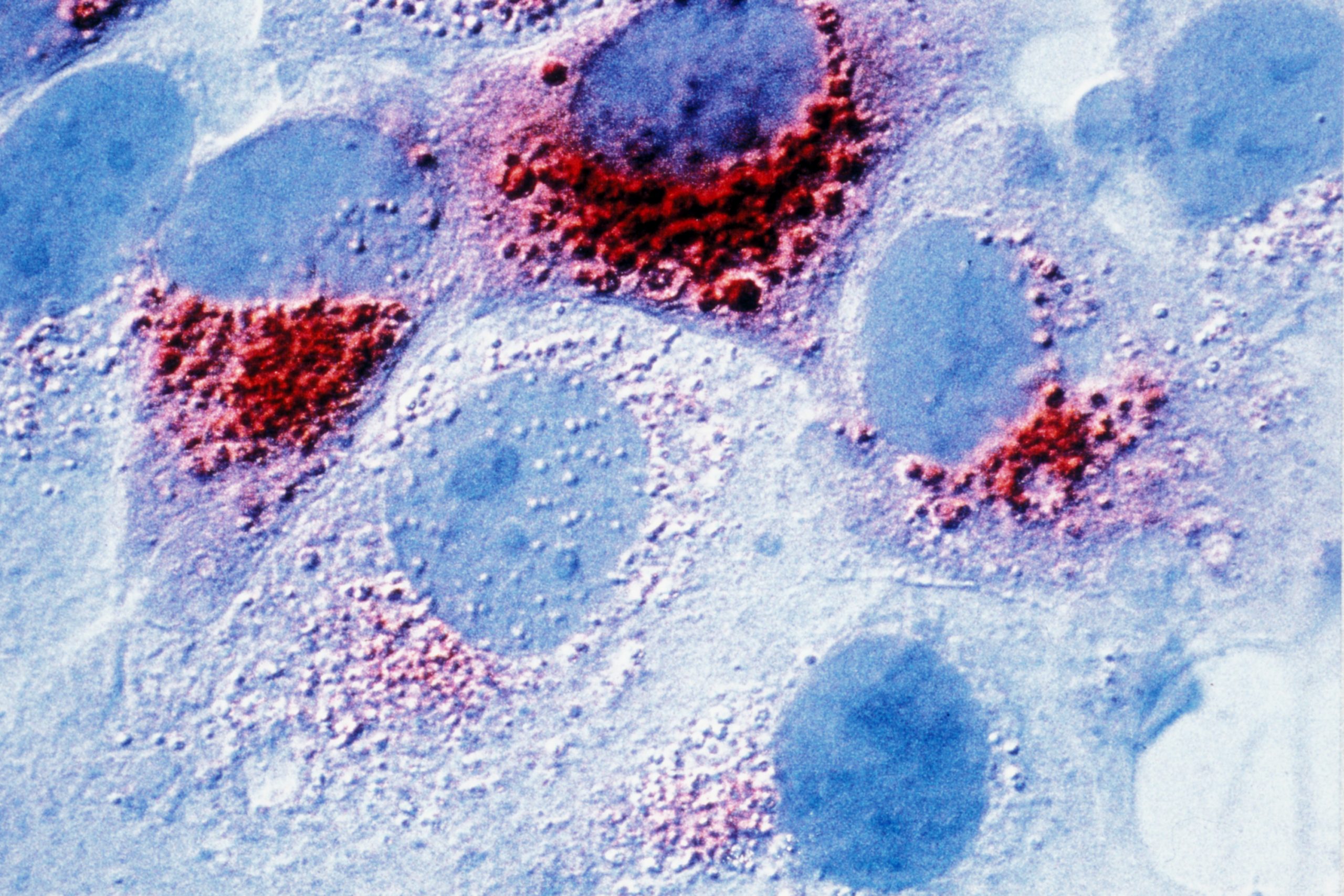

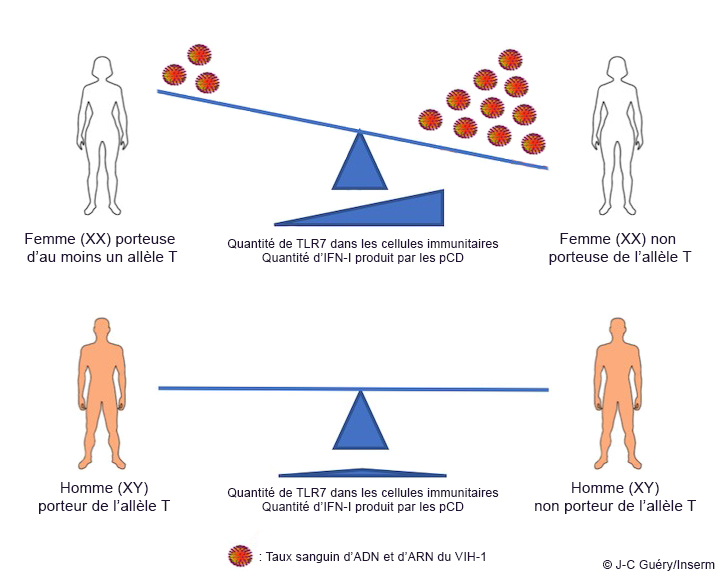

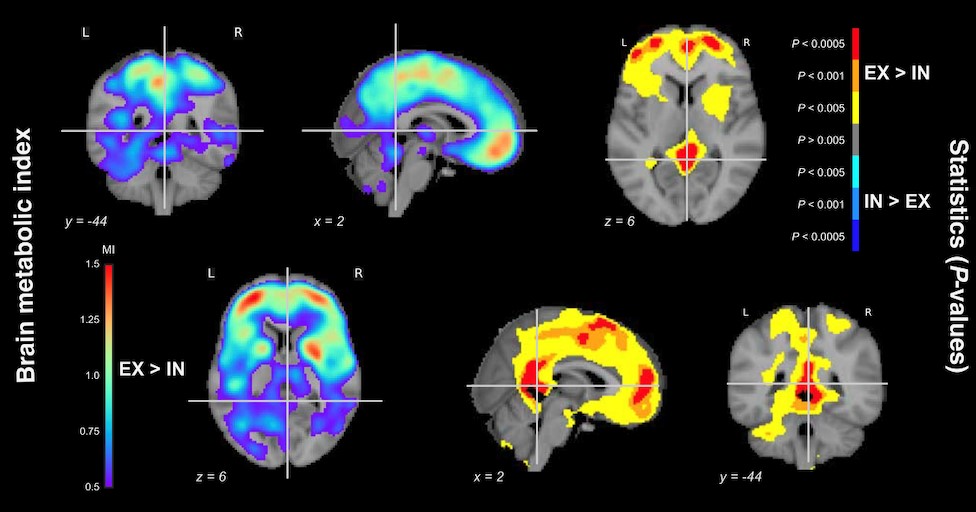

Le métabolisme cérébral d’un vaste réseau préfronto-pariétal est plus élevé chez les patients ayant un réflexe de sursaut au bruit épuisable (EX) par rapport aux patients ayant un réflexe de sursaut au bruit inépuisable (IN) (différence de métabolisme cérébral à gauche et régions où cette différence est statistiquement significative à droite).

Améliorer la conscience en stimulant électriquement le cortex cérébral

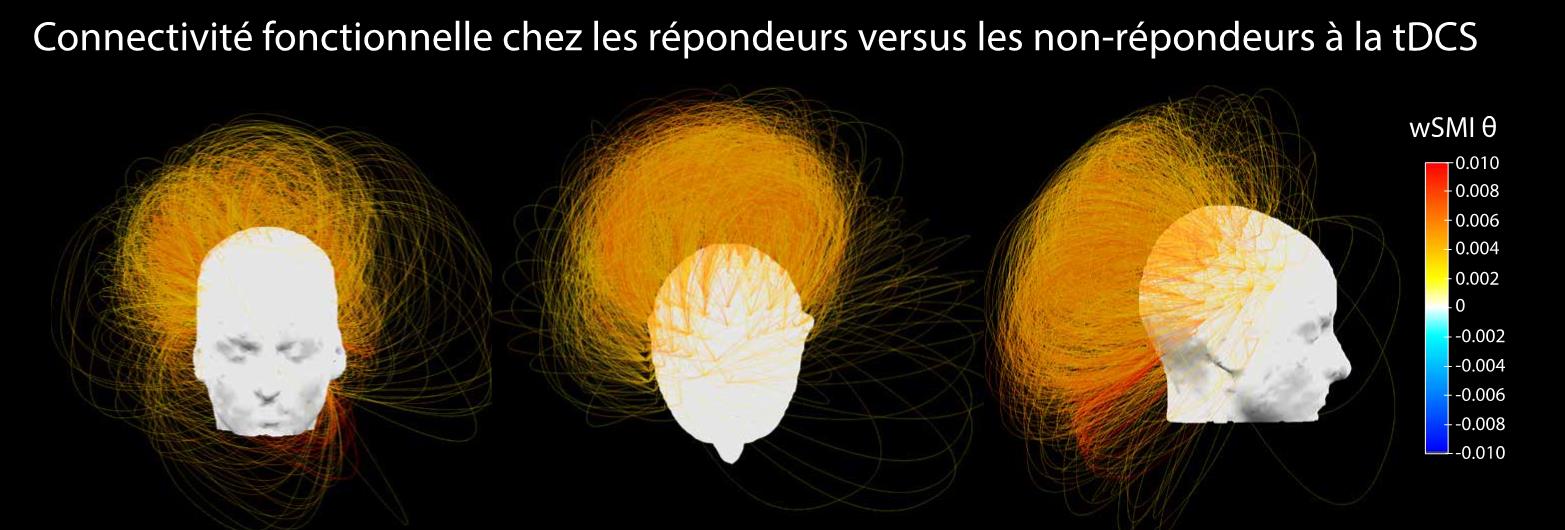

La seconde étude révèle quant à elle comment la stimulation électrique transcrânienne en courant continu (tDCS) du lobe frontal de ces malades améliore leur état de conscience. En comparant les patients ayant présenté une amélioration comportementale après une séance unique de tDCS, aux patients ne présentant pas d’amélioration, les chercheurs ont montré que la réponse clinique à la tDCS était associée à une augmentation de marqueurs EEG spécifiques de la conscience : l’amélioration de l’état de conscience était associée à une amélioration des oscillations et de la communication à longue distance entre les régions préfrontales et pariétales dans les bandes de fréquence thêta-alpha:4-10Hz.

Par ailleurs, l’équipe de recherche a également montré, grâce à une simulation de la distribution du courant électrique basée sur l’anatomie individuelle des patients, que la réponse clinique à la tDCS était corrélée à l’intensité du champ électrique au niveau du cortex en regard des électrodes de stimulation. Autrement dit, plus le cortex préfrontal d’un patient donné était effectivement stimulé électriquement, plus son état clinique et son activité cérébrale avaient tendance à s’améliorer. Ces résultats sont importants à la fois sur le plan clinique, – en ouvrant la voie au développement de nouvelles stratégies thérapeutiques de stimulation personnalisée-, et sur le plan de la recherche fondamentale en confirmant l’importance du cortex préfrontal et du réseau fronto-pariétal dans la physiologie de la conscience, ainsi que le postule la théorie de l’espace global neuronal développée depuis une vingtaine d’années par Stanislas Dehaene, Jean-Pierre Changeux et Lionel Naccache à l’Institut du Cerveau (Sorbonne Université / Inserm / CNRS / AP-HP). Ces résultats ont été publiés dans la revue Scientific Reports.

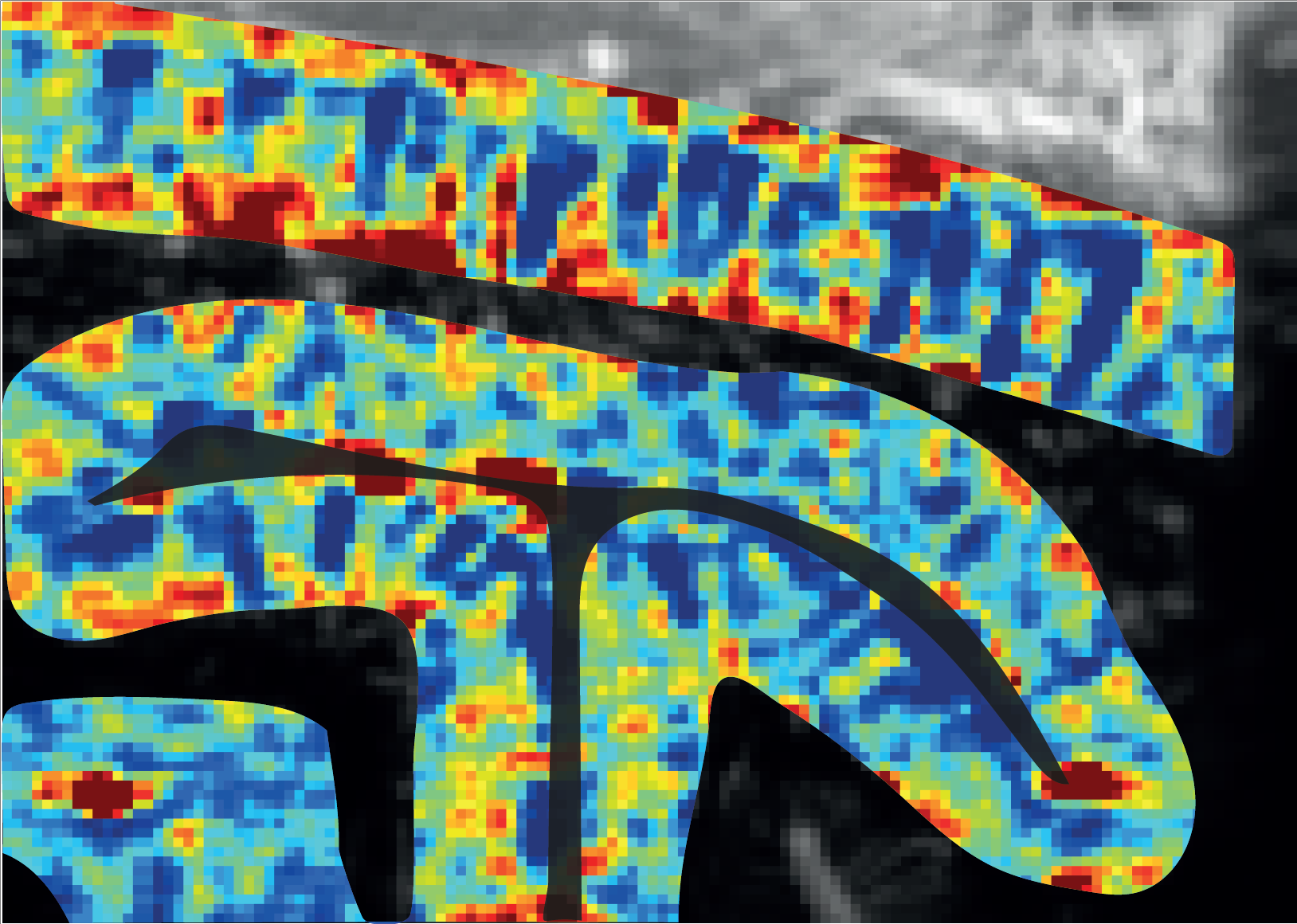

La réponse clinique à la tDCS est associée à une augmentation de la connectivité fonctionnelle à longue distance dans la bande de fréquence thêta entre les régions préfrontales et pariétales en réponse à la stimulation par tDCS. Chaque « cheveu » représente une paire d’électrodes pour laquelle la différence de connectivité avant/après stimulation par tDCS est significativement plus élevée chez les malades répondeurs cliniques que chez ceux qui n’étaient pas améliorés.

[1] Inserm, AP-HP, Université de Paris

[2] EEG à haute densité quantifié, potentiels évoqués cognitifs, IRM tenseur de diffusion, PET-scan au fluoro-deoxy-glucose