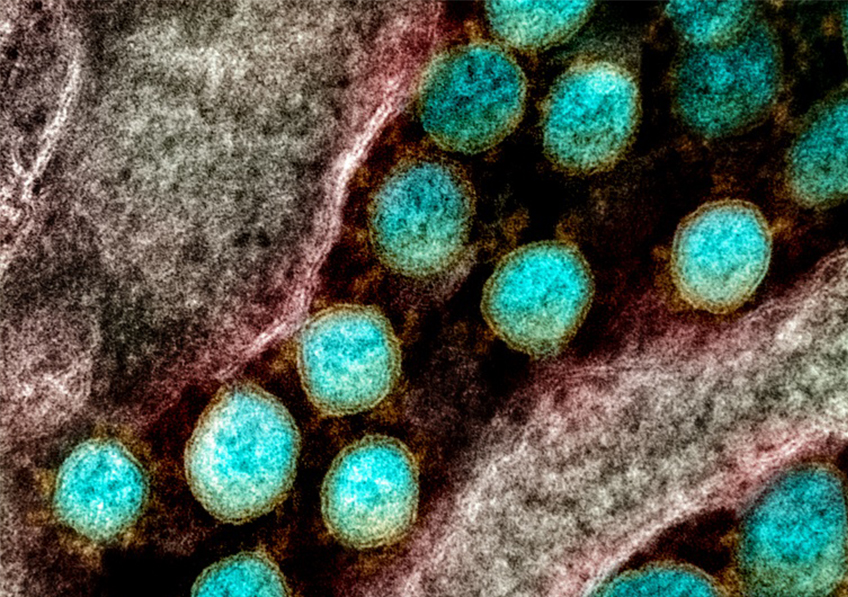

Ces concerts tests serviront aussi à mesurer les niveaux de contamination par d’autres pathogènes et permettront une observation des comportements en situation réelle. © Adobe Stock

Sommes-nous plus exposés au SARS-CoV-2 lors d’un concert doté d’un protocole sanitaire strict que dans notre vie quotidienne ? Voilà la question à laquelle les scientifiques de l’Inserm souhaitent répondre à travers une étude de santé publique promue par l’ANRS | Maladies infectieuses émergentes, en collaboration avec le collectif des professionnels du spectacle DO3ME et avec le soutien de la ville de Marseille et d’Aix Marseille université. Le protocole scientifique a rigoureusement été établi et la plupart des autorisations pour mener à bien cette étude ont été délivrées.

Le projet scientifique « ANRS-CONCERT SAFE » vise à répondre à la question suivante : « Les mesures de prévention mises en place, à l’occasion d’un concert, permettent-elle d’avoir un risque de contamination aux virus respiratoires identique à celui auquel la population est exposée dans la vie quotidienne ? »

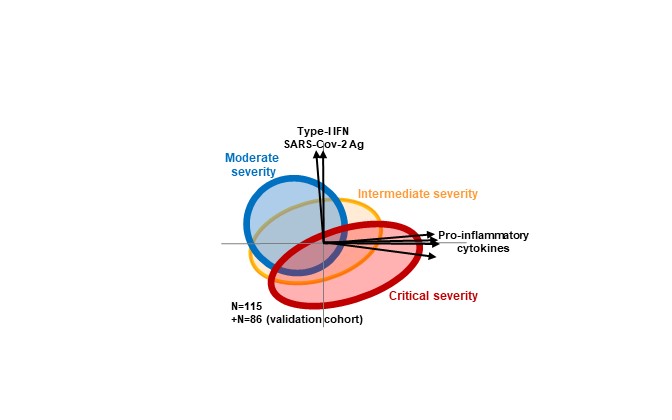

La réalisation de l’étude scientifique a pour objectif de déterminer si les mesures de protection collectives et individuelles proposées au cours d’un concert dans le cadre de cette étude expérimentale ne sont pas inférieures, en termes de protection contre la contamination par le SARS-CoV-2 et les autres virus respiratoires, aux conditions de vie normales (incluant les restrictions légales mises en œuvre par les autorités). Ces concerts tests serviront aussi à mesurer les niveaux de contamination par d’autres pathogènes et permettront une observation des comportements en situation réelle.

La spécificité du protocole repose sur les éléments suivants :

- Pas de tests à l’entrée de la salle pour être au plus proche de la vie réelle

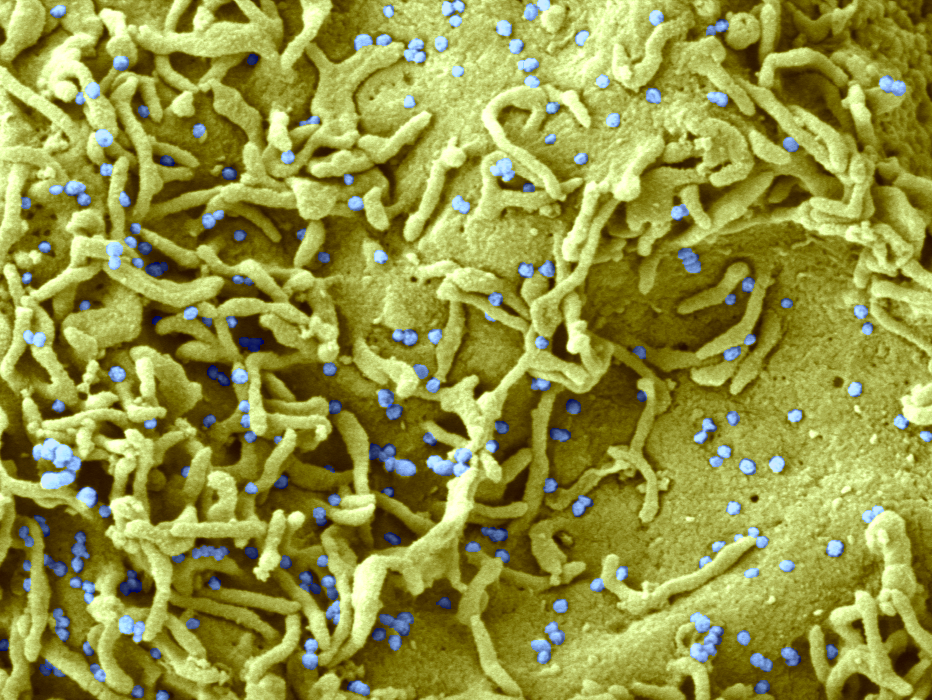

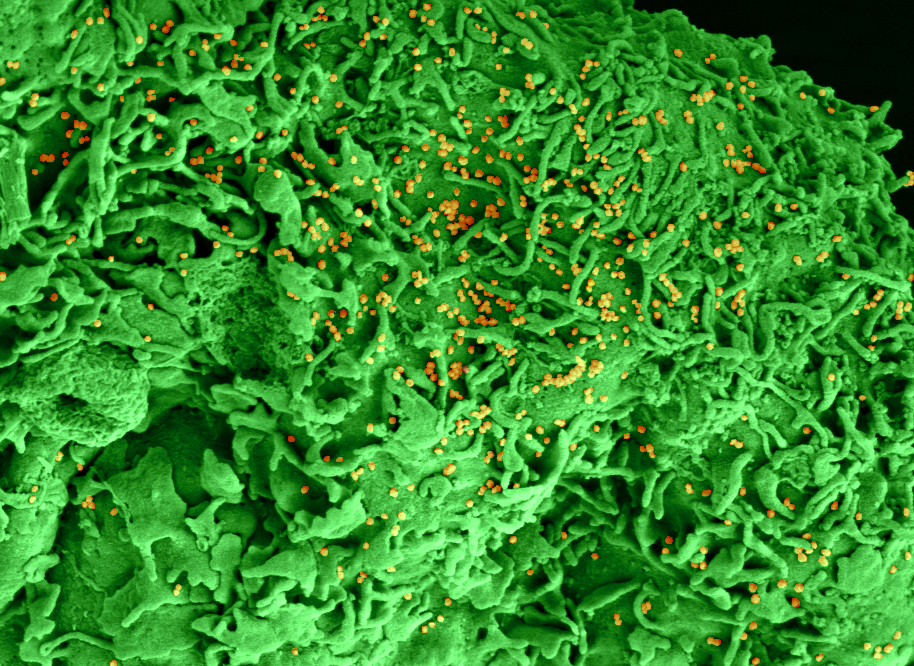

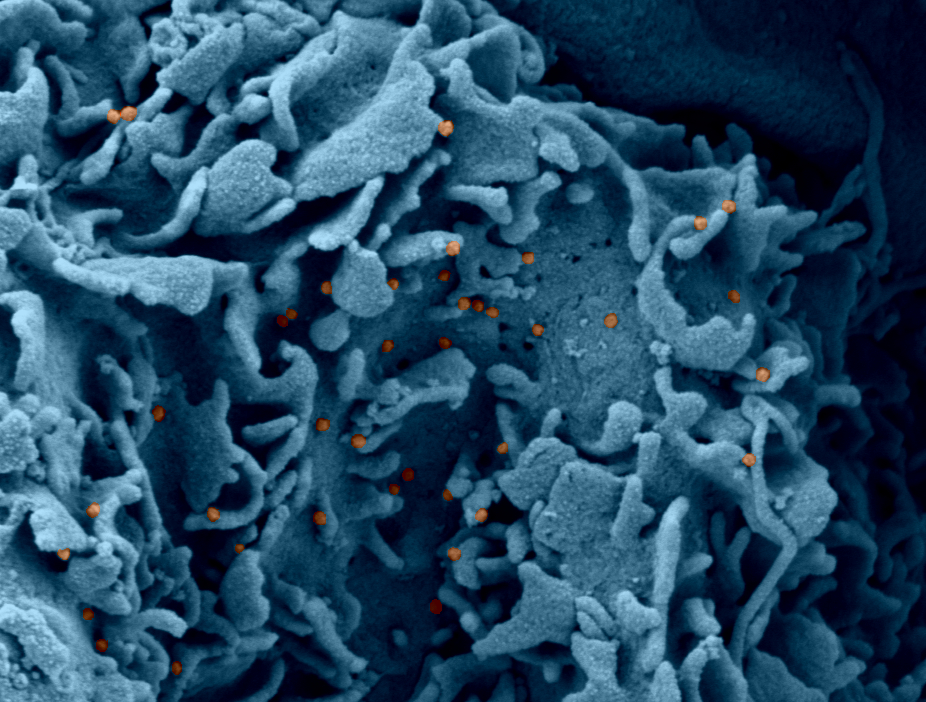

- Etude des autres pathogènes (virus respiratoires) en vue d’anticiper de nouveaux risques épidémiques

- Concert assis avec distanciation spatiale

- Protocole sanitaire applicable de manière généralisée

- Population choisie de participants (étudiants d’Aix Marseille Université)

Au-delà de l’évènement culturel, il s’agit d’abord et avant tout d’une étude scientifique rigoureuse, qui vise à obtenir des résultats solides permettant d’éclairer la décision publique.

Pour les chercheurs à l’initiative de ce protocole : « Les résultats de cette recherche pourront être utilisés pour mieux lutter contre le SARS-CoV-2, mais aussi pour d’autres virus respiratoires connus tels que la grippe saisonnière dont on sait la gravité potentielle chez les personnes fragiles, et pour disposer d’une stratégie pour les prochaines émergences de virus respiratoires. Dans de nombreuses situations, tester plus de 1000 personnes à l’entrée d’un concert dans les conditions de prélèvements actuels est difficile d’un point de vue logistique sur le long terme. De plus, cette approche centrée sur le SARS-CoV-2 dépend de la qualité diagnostique des tests sur les différentes souches en circulation », explique Fabrice Simon, principal investigateur de l’étude.

Un protocole rigoureusement mis en place

Depuis 6 mois, scientifiques et acteurs du milieu culturel marseillais œuvrent à définir les modalités qui permettraient à des concerts « sécurisés » de voir le jour dans le contexte d’une circulation encore intense sur virus SARS-CoV-2. Il s’agit d’un réel défi scientifique, sanitaire et logistique. Le design et le choix du protocole scientifique ont été mis en place avec beaucoup de rigueur et sont désormais bien arrêtés.

Le projet a d’ores et déjà reçu le label « priorité nationale de recherche » par le comité interministériel CAPNET. Il a également obtenu les autorisations réglementaires de l’ANSM (Agence nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé) et du Comité de protection des personnes (CPP).

Tous les détails ont été finalisés afin de pouvoir lancer ce projet de recherche ambitieux et original dans des délais très courts, dès que l’autorisation réglementaire de la CNIL et les autorisations dérogatoires demandées aux ministères auront été délivrées.

La date envisagée pour le premier concert-test est le 29 mai 2021, selon l’évolution de la situation sanitaire.

Les différents partenaires du projet

Les partenaires académiques scientifiques de l’étude sont l’Inserm (2 laboratoires impliqués à Marseille) et l’ANRS | Maladies infectieuses émergentes (financement et promotion/responsabilité de l’étude épidémiologique), ainsi qu’Aix-Marseille-Université, l’IRD et l’AP-HM.

Partenaire institutionnel, la Ville de Marseille accompagne cette étude dans la perspective d’une reprise progressive du secteur culturel dans des conditions de sécurité optimales et dans le soutien à la recherche. La Ville de Marseille s’engage ainsi à mettre à disposition le Dôme et les moyens associés, ainsi qu’une aide logistique du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille durant les événements tests organisés.

Les partenaires opérationnels sont le collectif professionnel DO3ME (représentant plus de 60 entreprises de la région PACA), les productions artistiques associées à l’opération.

De grands artistes, de nombreuses sociétés du monde de l’événementiel et des bénévoles travaillent activement et gracieusement à la mise en œuvre opérationnelle des concerts-tests pour permettre la bonne réalisation de cette expérimentation.

La mise en œuvre et la coordination de l’expérience sont assurés par l’association Prospective et Coopération.