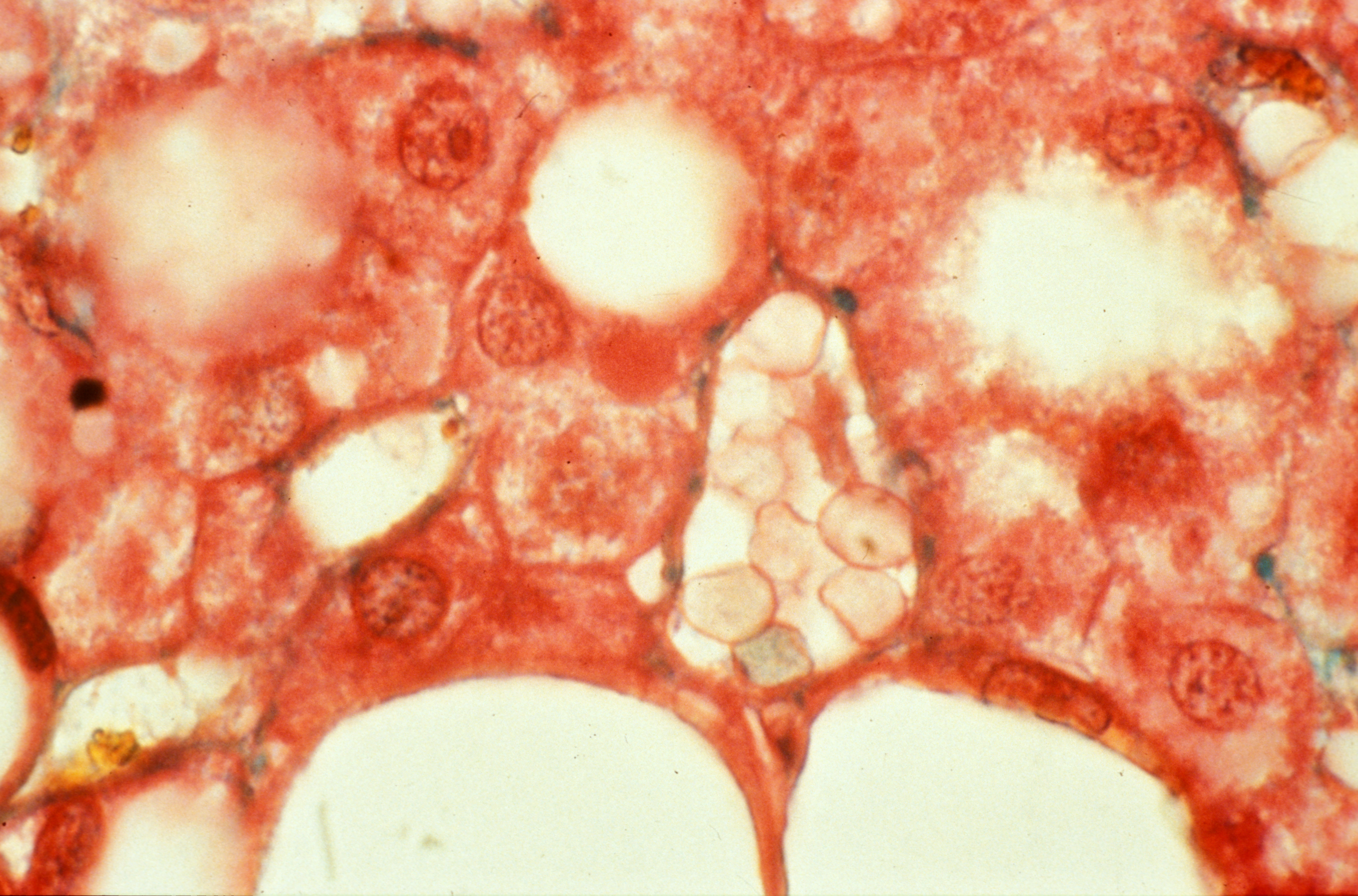

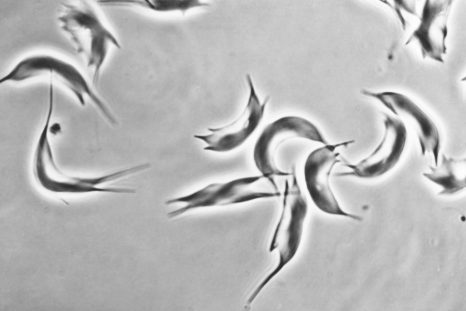

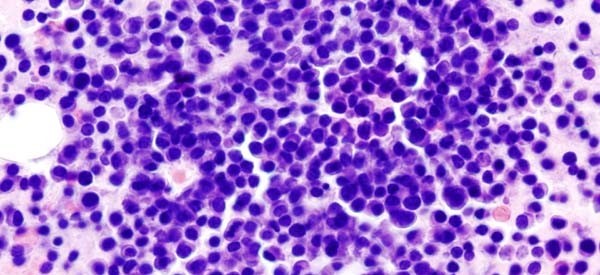

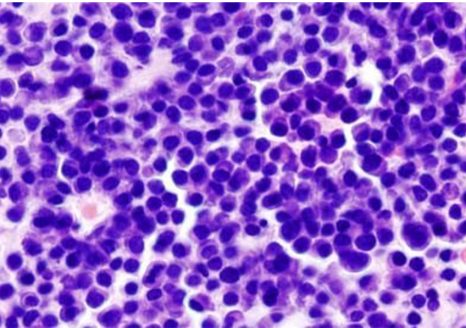

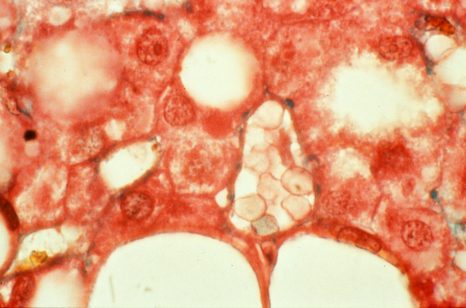

Détail d’une stéatose, accumulation d’une graisse, triglycéride, dans la cellule hépatique. © Inserm/Hadchouel, Michelle

Une équipe de recherche de l’AP-HP, de l’Inserm et de Sorbonne Université a mené des travaux, au sein de l’IHU ICAN, portant sur les effets de la chirurgie bariatrique sur la sévérité de l’atteinte hépatique chez les patients avec NASH (Non-Alcoholic Steatohepatitis ou Steatohepatite métabolique) et fibrose sévère (fibrose en pont ou cirrhose compensée). Cette étude montre que chez 50% des patients ayant subi une chirurgie bariatrique, malgré une perte de poids importante (20% à 30% de l’IMC initial) et une amélioration des facteurs de risque métaboliques (principalement le diabète de type 2), la fibrose sévère persiste à moyen terme (5 ans après la chirurgie). Les résultats de ces travaux ont fait l’objet d’une publication le 25 janvier 2022 dans la revue Hepatology.

L’obésité en France concerne 17% de la population adulte et elle touche de plus en plus les enfants et les adolescents. Elle a de nombreuses conséquences sur l’état de santé des personnes qui en sont atteintes dont le développement d’un « foie gras » (stéatose du foie). La stéatose hépatique est définie par l’accumulation de graisse dans les cellules du foie favorisée par la présence des facteurs de risque métabolique (particulièrement le diabète et l’obésité).

En France, la stéatose du foie touche 18% de la population et 25% de la population générale au niveau mondial. A terme, cette pathologie, également appelée NASH, peut conduire à l’apparition de maladies plus graves comme la cirrhose ou le cancer du foie. A ce jour, il n’existe aucun traitement médicamenteux efficace contre la NASH, ce qui rend la recherche autour d’autres voies de prise en charge pour les patients d’autant plus importante.

Des travaux antérieurs ont montré une amélioration spectaculaire des lésions hépatiques de NASH après la chirurgie bariatrique en parallèle à la perte de poids. Néanmoins, les données d’efficacité chez les patients ayant des formes avancées de NASH restent limitées.

L’étude, coordonnée par le Dr Raluca Pais (AP-HP, IHU ICAN), le Dr Judith Aron-Wisnewsky (AP-HP, Inserm, Sorbonne Université, IHU ICAN), le Pr Vlad Ratziu (AP-HP, INSERM, Sorbonne Université, IHU ICAN) et le Pr Karine Clément (AP-HP, Inserm, Sorbonne université, Unité NutriOmique), a permis d’analyser les effets de la chirurgie bariatrique sur l’évolution des lésions histologiques sévères de la NASH. Les patients, issus de la cohorte « chirurgie bariatrique BARICAN » coordonnée par le service de nutrition dirigé par le Pr Jean-Michel Oppert à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP, ont eu une biopsie hépatique initiale au moment de la chirurgie bariatrique et une biopsie de suivi.

Cette étude confirme les excellents résultats de la chirurgie bariatrique : globalement, 29% des patients avaient une histologie normale à la biopsie de suivi ; 74% avaient une résolution de la NASH sans progression de la fibrose ; 70% avaient une régression de la fibrose.

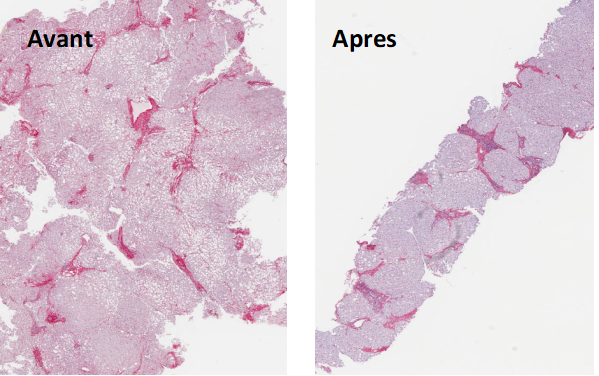

Cependant, chez les patients atteints d’une fibrose sévère avant la chirurgie, la fibrose sévère persistait dans 47% des cas, à moyen terme après la chirurgie, malgré la résolution de la NASH dans 69% des cas.

Les patients non répondeurs à la chirurgie bariatrique ont une moindre amélioration des facteurs de risque métaboliques (moins de perte du poids, rémission du diabète) même si cliniquement significative. Les facteurs associés à la persistance de la fibrose après chirurgie bariatrique, en plus de l’intervalle de suivi, étaient l’âge et le type de chirurgie (moins de régression de la fibrose après la sleeve indépendamment de la perte du poids). Les facteurs associés à l’absence des lésions hépatiques après la chirurgie bariatrique étaient une plus grande perte du poids, une amélioration de la résistance à l’insuline et une moindre sévérité initiale des lésions nécro inflammatoires.

En conclusion, le Dr Raluca Pais précise que « cette étude montre que, malgré une efficacité établie pour la régression de la NASH, la chirurgie bariatrique est moins efficace pour la régression de la fibrose sévère. La régression de la fibrose nécessite plus de temps et probablement des mécanismes additionnels. La perte de poids seule peut ne pas être suffisante pour inverser la fibrose sévère. »