Lepista flaccida, un champignon comestible que l’on retrouve dans l’hémisphère nord, a été au centre des recherches menées par des équipes françaises pour identifier des moyens de corriger certaines mutations génétiques, dites mutations non-sens. © MNHN/CNRS – Christine Bailly

Une molécule issue d’un champignon comestible pourrait ouvrir des perspectives thérapeutiques pour des patients atteints de mucoviscidose, la maladie génétique rare la plus fréquente. Une équipe de recherche dirigée par Fabrice Lejeune, chercheur Inserm au sein du laboratoire Hétérogénéité, plasticité et résistance des cancers aux thérapies (Inserm/ CNRS/ Université de Lille/Institut Pasteur de Lille/CHU Lille) a testé les effets de la 2,6-diaminopurine (DAP), l’un des principes actifs contenus dans le champignon Lepista flaccida, dans différents modèles expérimentaux de la maladie. Les scientifiques ont ainsi montré que cette molécule pourrait avoir un intérêt thérapeutique pour les patients atteints de mucoviscidose liée à une mutation particulière, dite mutation non-sens. Les résultats sont publiés dans le journal Molecular Therapy.

La mucoviscidose est une maladie génétique qui touche environ 6 000 personnes en France et affecte principalement les fonctions digestives et respiratoires, avec une espérance de vie comprise entre 40 et 50 ans. Des innovations thérapeutiques ont toutefois permis d’améliorer le pronostic des patients ces dernières années. Des traitements sont aujourd’hui disponibles pour la grande majorité des patients dont la maladie est causée par la mutation delta F508 au niveau du gène CFTR. Chez ces derniers, la protéine CFTR (codée par le gène CFTR) est présente en petite quantité, mais dysfonctionnelle. Les molécules actuellement disponibles permettent de corriger ce dysfonctionnement et d’améliorer significativement leurs symptômes cliniques.

En revanche, elles ne sont pas efficaces chez 10 % des patients pour qui la protéine est complètement absente comme c’est le cas lorsque la maladie est liée à une mutation non-sens (voir encadré).

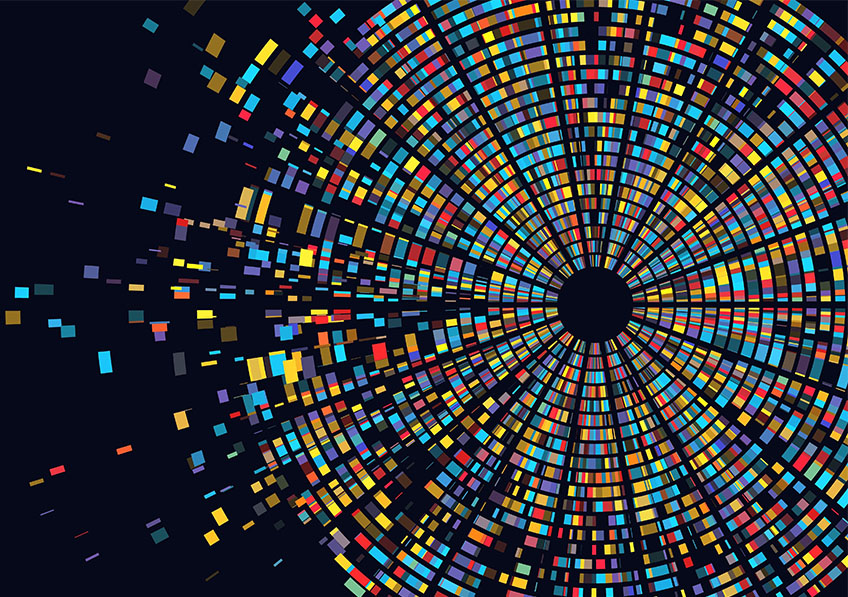

Les mutations non-sens et les maladies génétiques

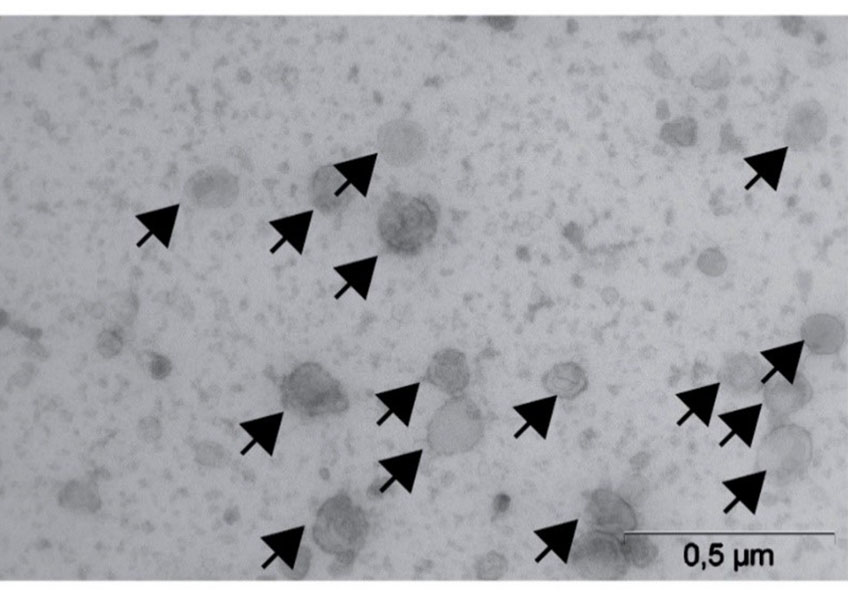

L’ADN est constitué de molécules organiques, les nucléotides, qui codent les acides aminés impliqués dans la synthèse des protéines nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme. En pratique, les mutations non-sens introduisent un « codon stop » au niveau du gène muté, c’est-à-dire une séquence de nucléotides qui conduit à un arrêt prématuré de la synthèse de la protéine correspondante. Dès lors, la protéine n’est plus fabriquée, entraînant l’apparition des symptômes cliniques de la maladie.

Identifier des moyens de corriger les mutations non-sens est donc un enjeu important pour les chercheurs qui étudient les maladies génétiques et qui espèrent notamment développer de nouvelles options thérapeutiques contre la mucoviscidose.

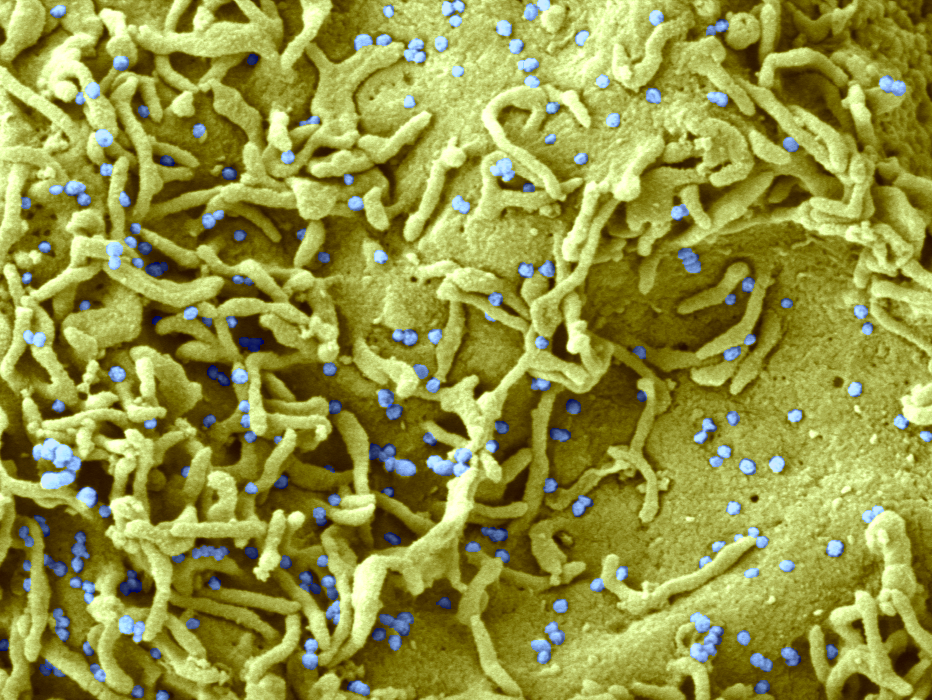

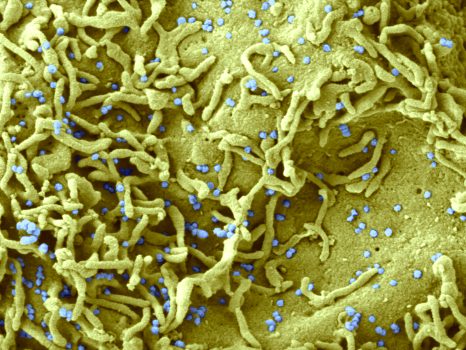

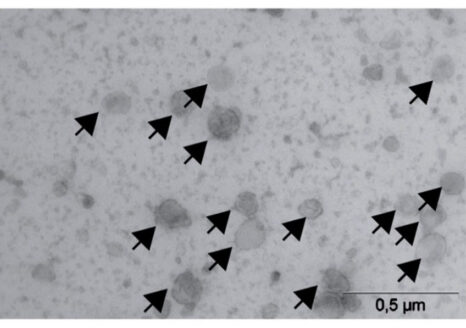

Dans ce contexte, le chercheur Inserm Fabrice Lejeune et son équipe[1] étaient parvenus en 2017 à un résultat novateur en montrant que des extraits d’un banal champignon comestible connu sous le nom de Lepista flaccida pouvaient réparer les mutations non-sens dans trois lignées cellulaires isolées de patients atteints de mucoviscidose. Quelques années plus tard, en 2020, ils avaient publié une étude identifiant le principe actif dans le champignon capable de corriger les mutations non-sens associées au codon stop UGA, le plus courant des trois codons stop du code génétique humain. Il s’agissait de la molécule DAP (2,6 diaminopurine).

Dans leurs nouveaux travaux, les scientifiques ont testé les effets de cette molécule dans quatre modèles expérimentaux de mucoviscidose : des modèles animaux de la maladie, développés au laboratoire ; des lignées cellulaires ; des cellules de patients et des organoïdes. Cette diversité des modèles utilisés permet d’être au plus proche de ce qui se passe dans l’organisme des patients, afin d’évaluer au mieux les éventuels bénéfices thérapeutiques qu’ils pourraient en tirer.

Les résultats obtenus par l’équipe suggèrent que la DAP permet de corriger la mutation non-sens dans les différents modèles étudiés, en rétablissant la production des protéines et en restaurant efficacement la fonction du gène muté.

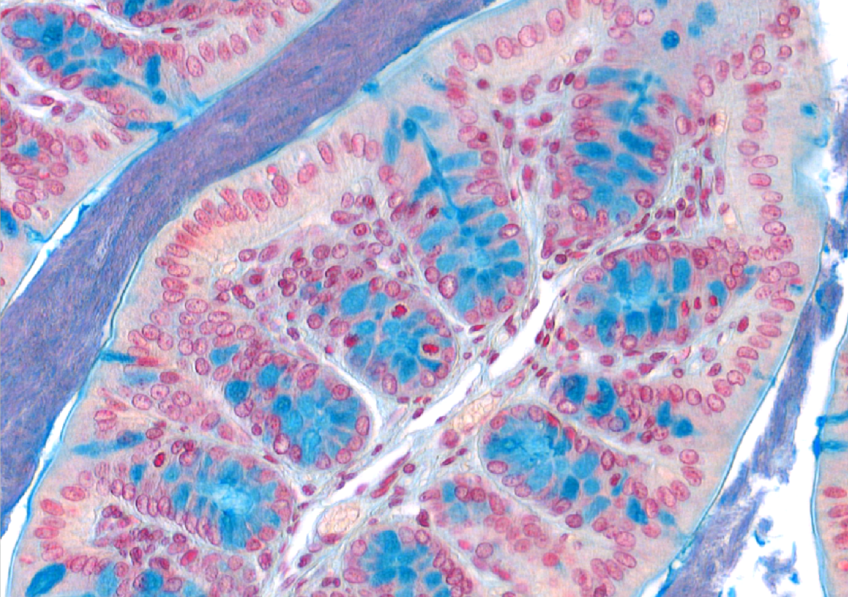

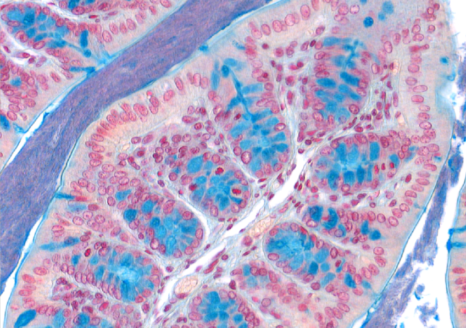

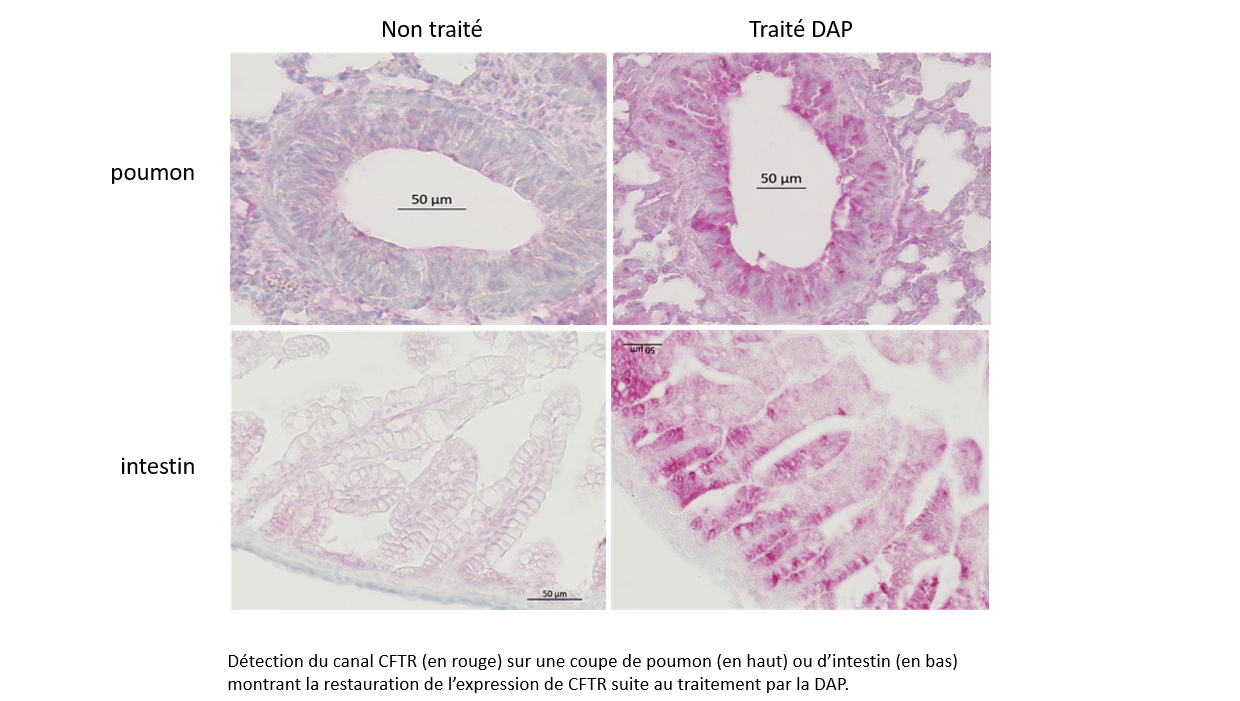

Sur le plan clinique, cela se traduit chez l’animal par une amélioration des symptômes. Le traitement à la DAP permet de restaurer l’expression de CFTR dans les poumons et les intestins ainsi que la fonction de cette protéine, réduisant significativement la mortalité prématurée observée avant l’administration de cette molécule.

Par ailleurs, l’équipe de recherche montre aussi que la DAP peut être donnée oralement et qu’elle se distribue efficacement dans tout l’organisme, pendant environ deux heures. Ces caractéristiques sont aussi un signal positif pour envisager la DAP comme une piste thérapeutique sérieuse, car cela signifie que l’on pourrait atteindre l’ensemble des tissus d’un organisme tout en limitant la durée d’exposition à la molécule et donc en réduisant de possibles effets secondaires.

« La DAP pourrait représenter la première molécule capable d’apporter un bénéfice thérapeutique aux patients atteints de mucoviscidose liée à une mutation non-sens et plus largement aux patients atteints de maladie génétique liée à une mutation non-sens », précise Fabrice Lejeune.

Ces résultats ouvrent la voie à l’organisation d’un éventuel essai clinique dans les années à venir pour tester l’efficacité de la molécule chez des patients. Avant cela, l’objectif est de développer la meilleure formulation possible pour le médicament et de réaliser des tests de toxicité pour s’assurer de son innocuité chez l’humain. À plus court terme, les équipes souhaitent également tester la DAP dans des modèles d’autres maladies génétiques rares, notamment la myopathie de Duchenne et le syndrome de Rett, pour lequel plus de 60 % des patients sont affectés par mutations non-sens.

[1]Ont également participé à ces résultats les unités de recherche suivantes : Molécules de communication et adaptation des microorganismes (CNRS/MNHN), Laboratoire de biométrie et biologie évolutive (CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/VetAgro Sup), Plateformes lilloises en biologie et santé (CNRS/CHU Lille/Inserm/Institut Pasteur Lille/Université Lille), Plateforme de chimie biologique intégrative de Strasbourg (CNRS/Université de Strasbourg).