© Adobe Stock

© Adobe Stock

Prescrit depuis 2022 aux États-Unis, le Lecanemab est l’un des rares médicaments disponibles qui promet de ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer. Mais avec un bénéfice contestable et des effets indésirables non négligeables, la Haute Autorité de santé (HAS) en France s’est prononcée contre l’accès précoce au traitement, ce qui revient à refuser son remboursement dans l’immédiat.

En France, environ 1,2 million de personnes étaient touchées par la maladie d’Alzheimer en 2016, selon une estimation de Santé publique France. Ces patients, victimes de troubles cognitifs menant à une perte progressive d’autonomie, disposent encore de peu d’options thérapeutiques pour prévenir, guérir ou stopper l’évolution de la maladie.

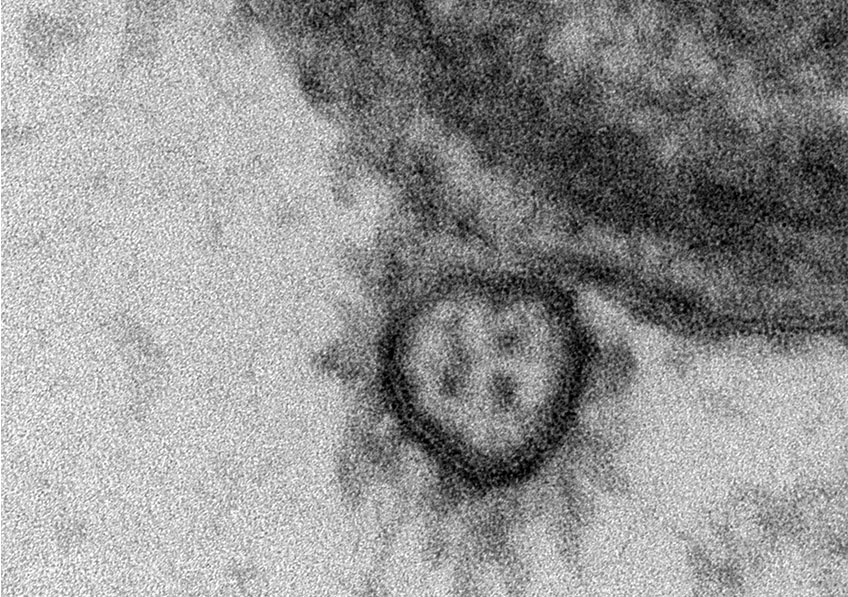

Mais depuis quelques années, une nouvelle classe de molécules redonne espoir : les anti-amyloïdes, tels que le Lecanemab. Ils ciblent et éliminent les plaques amyloïdes, des dépôts anormaux de protéines qui s’accumulent progressivement dans le cerveau des patients bien avant que les premiers symptômes ne se fassent sentir.

Mais les bénéfices réels de ces médicaments sont aujourd’hui contestés. Malgré l’autorisation sur le marché européen du Lecanemab depuis la fin de l’année dernière, en France, la Haute Autorité de santé s’est prononcée mardi 9 septembre contre le remboursement de ce traitement dans l’immédiat. L’Inserm répond à toutes les questions qui se posent après cette décision.

Quelle est la position de la Haute Autorité de santé ?

Dans son avis sur le Lecanemab rendu public le 4 septembre 2025, la Haute Autorité de santé (HAS) juge que « la mise en œuvre du traitement peut être différée compte tenu d’une efficacité modeste, considérée comme non cliniquement pertinente pour la maladie associée à un profil de tolérance préoccupant ». Au vu des études réalisées et des documents fournis, l’agence estime qu’un accès précoce à ce traitement n’est pas justifié. Il aurait permis que le médicament soit, dès maintenant, remboursé à un prix fixé par son fabricant, sans attendre la fin de la procédure normale.

Mais ce refus ne veut pas dire qu’à terme, le Lecanemab ne sera pas remboursé. La HAS prononcera sa décision d’ici quelques mois sur une éventuelle procédure de « droit commun », qui impliquerait des négociations plus longues et complexes entre les laboratoires fabricants et les autorités sanitaires.

Et celle des autorités sanitaires en Europe et aux États-Unis ?

La position de la HAS contraste avec celle des autorités sanitaires américaine et européenne. En juillet 2022, la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis a validé une demande d’approbation accélérée pour le Lecanemab et lui a accordé le statut d’examen prioritaire pour sa mise sur le marché. Après analyse des données, la FDA a autorisé sa mise sur le marché le 6 janvier 2023. En Europe, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a d’abord recommandé un refus d’autorisation en juillet 2024, avant de rendre un avis favorable fin 2024 pour une population restreinte, ouvrant la voie à une autorisation de mise sur le marché par la Commission européenne en avril 2025.

Que disent les études de l’efficacité du Lecanemab ?

Le Lecanemab (ou Leqembi) est un anticorps monoclonal (soit une protéine fabriquée en laboratoire qui imite les anticorps naturels du système immunitaire) conçu par les laboratoires Biogen et Eisai. Il a été développé pour attaquer les dépôts de bêta-amyloïde, une protéine naturellement présente dans le cerveau, qui s’accumule en plaque épaisse entre les neurones dans la maladie d’Alzheimer, perturbant la communication entre les cellules cérébrales. Et c’est exactement ce que fait le Lecanemab. Les anomalies associées à l’amyloïde disparaissent ainsi quasiment totalement chez les patients traités.

Mais en dépit de cet effet notable sur le cerveau, l’évolution clinique favorable des patients reste discutable. Selon l’étude internationale Clarity-AD, le Lecanemab a ralenti de 27 % le déclin cognitif sur 18 mois chez des patients en phase précoce de la maladie d’Alzheimer, comparé au placebo. Mais pour le patient, le bénéfice reste limité, selon la Haute Autorité de santé. Cet avis s’appuie notamment sur le score CDR-SB (Clinical Dementia Rating–Sum of Boxes), qui mesure la sévérité de la démence sur 18 points. Lors de l’essai clinique évaluant l’efficacité du médicament, les patients, dont le score moyen initial était de 3,2 ont vu celui-ci augmenter de 1,21 point sous traitement et de 1,66 point sous placebo, soit une différence de 0,45 point après 18 mois : trop faible, selon la HAS, pour être considérée comme cliniquement pertinente.

Cependant, ce score reste sujet à débat : il est inférieur au seuil reflétant un bénéfice réel pour le patient selon certaines études[1]. Mais un article de perspective paru dans la revue scientifique Alzheimer’s and Dementia [2] souligne à quel point cette estimation est délicate, et suggère qu’une variation pouvant sembler très modeste, de 0,5 à 1 point, peut déjà induire des changements significatifs dans la vie du malade et de sa famille.

Quels sont les risques ?

Les effets indésirables sont importants, notamment des hémorragies cérébrales, des symptômes semblables à ceux d’un accident vasculaire cérébral. Dans l’essai clinique de phase 3 qui a évalué l’efficacité et la sécurité du Lecanemab chez 1795 participants, 17,3 % des patients traités ont présenté un œdème ou des hémorragies dans le cerveau, contre 9 % dans le groupe placebo, soit presque deux fois plus, y compris si l’on considère la sous-population de l’essai qui ne présente pas de surrisque lié à la présence d’un facteur génétique (homozygotie pour le gène APOE4).

Et aux États-Unis, sept personnes sont décédées et trois autres handicapées à vie après avoir pris l’anti-Alzheimer, lors de la phase d’extension de l’essai clinique, selon le média américain Bloomberg. Les données de sécurité du Lecanemab appellent donc à la vigilance, surtout dans la mesure où les bénéfices cliniques sont discutés.

Quelles sont les contraintes pratiques ?

Le Lecanemab est administré par perfusion toutes les deux semaines en hôpital de jour, avec des contrôles réguliers par IRM pour surveiller d’éventuels effets indésirables. Même si le protocole pourrait évoluer à l’avenir, il demande un engagement important de la part des patients.

La mise en œuvre du parcours de soin est décrite par la HAS comme « fortement contraignante et dont la faisabilité est problématique dans l’organisation sanitaire actuelle ». Elle nécessiterait plus de personnel spécialisé et davantage de plateaux techniques, ce qui représente un défi logistique important.

Malgré ces contraintes, les Centres Mémoire spécialisés dans la prise en charge de la maladie d’Alzheimer ont publié des recommandations pour aider les professionnels de santé à organiser le suivi des patients.

Qui peut bénéficier de ce traitement ?

Le Lecanemab ne convient pas à tous les patients. Il est réservé aux personnes en début de maladie, quand les troubles cognitifs sont encore légers, et chez qui la présence de plaques amyloïdes dans le cerveau est confirmée.

Certaines personnes ne peuvent pas recevoir le traitement. C’est le cas des patients porteurs de deux copies du gène APOE ε4, car ce gène augmente le risque de développer la maladie et rend aussi plus probable l’apparition de complications cérébrales appelées Anomalies d’imagerie associées à l’amyloïde (ARIA) ; des petits œdèmes ou micro-saignements dans le cerveau que l’on détecte grâce à la réalisation d’une IRM. Ces effets indésirables sont souvent asymptomatiques, mais peuvent parfois provoquer des maux de tête, des nausées ou des troubles de la vision.

Pour identifier les meilleurs candidats, les médecins doivent ainsi soumettre leurs patients à des tests génétiques, à des évaluations cognitives approfondies, à la réalisation d’une tomographie par émission de positons (TEP) coûteuses ou d’une ponction lombaire pour rechercher la présence de la substance amyloïde dans le cerveau ou d’autres marqueurs précoces de la maladie.

En France, environ 300 000 patients seraient potentiellement éligibles à ces traitements, selon une estimation publiée dans la Revue neurologique.

En bref, ce qu’il faut retenir

Même si le Lecanemab est attendu par de nombreux médecins et patients pour lesquels il n’existe aucun autre traitement médicamenteux, la HAS considère pour l’instant que ses bénéfices sont limités concernant la mémoire ou la qualité de vie. Des effets indésirables importants ont également été observés, notamment des hémorragies cérébrales et des symptômes semblables à ceux d’un accident vasculaire cérébral.

Dans l’immédiat, le médicament ne sera pas remboursé en France, mais cette situation pourrait évoluer. La HAS devrait rendre, d’ici quelques mois, une décision concernant une éventuelle procédure de « droit commun » pour le Lecanemab. Cette procédure pourrait rouvrir la voie à un possible remboursement du médicament, après des négociations plus longues et complexes entre les laboratoires et les autorités sanitaires. Par ailleurs, des molécules analogues vont être examinées puisque l’Europe vient d’autoriser un médicament similaire au Lecanemab, le Donanemab.

Enfin, du côté de la recherche, certains scientifiques se demandent si administrer le Lecanemab avant l’apparition des plaques amyloïdes ne serait pas plus efficace. Des essais sont en cours. Des études plus approfondies permettront de mieux comprendre s’il est encore possible d’améliorer le rapport bénéfice/risque de ce médicament.

Ce texte a été écrit avec le soutien de Dominique Deplanque et Luc Buée, directeur du Centre de recherche Lille Neuroscience & cognition de Inserm, de l’Université de Lille et du CHU Lille.

[1]Disease severity and minimal clinically important differences in clinical outcome assessments for Alzheimer’s disease clinical trials – PMC

[2]Expectations and clinical meaningfulness of randomized controlled trials