© AdobeStock

© AdobeStock

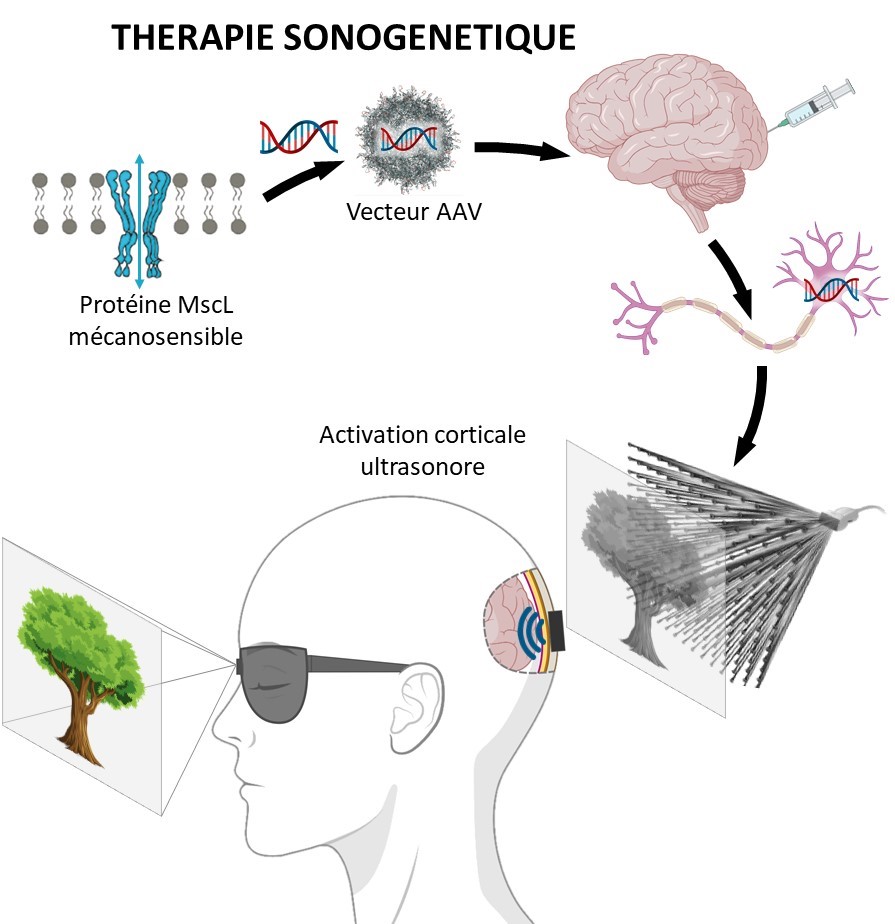

Pourquoi certaines musiques nous donnent-elles plus envie de danser que d’autres ? C’est à cette question qu’une équipe de recherche de l’Inserm et d’Aix-Marseille Université a tenté de répondre en étudiant l’envie de danser (aussi appelée « groove ») et l’activité cérébrale de 30 participants écoutant de la musique. Les résultats montrent que la sensation de groove est maximale pour un rythme moyennement complexe et que l’envie de bouger se traduit au niveau cérébral par une anticipation du tempo de la musique. Ces travaux à paraître dans la revue Science Advances désignent également le cortex sensori-moteur gauche[1] comme le centre de coordination entre les systèmes auditif et moteur.

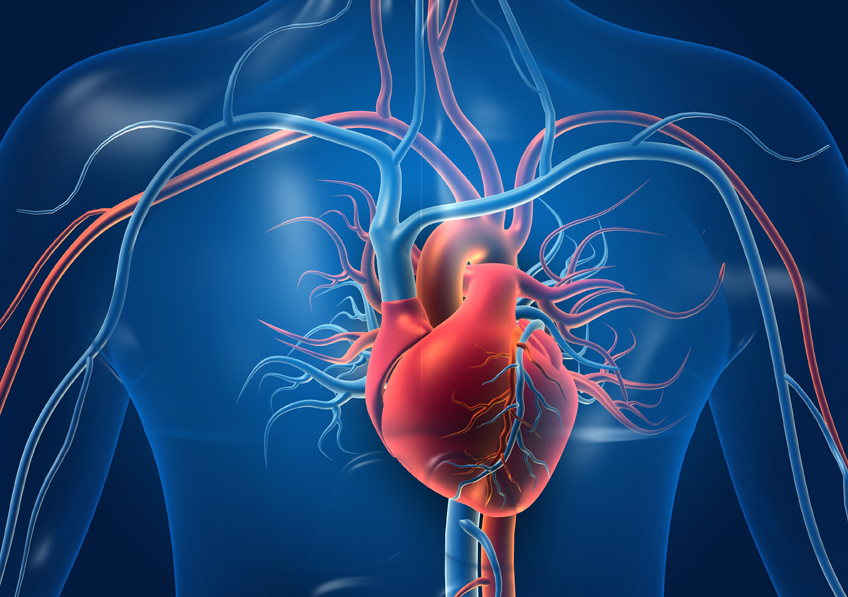

Qui dit danse dit action. Mais pour danser au son d’une mélodie, encore faut-il coordonner ses actions au rythme de la musique. De précédentes études ont déjà montré que le système moteur (constitué du cortex moteur[2] et de l’ensemble des structures cérébrales et des voies nerveuses qui, sous son contrôle, participent à l’exécution du mouvement) est crucial dans le traitement cérébral des rythmes musicaux.

Le « groove », c’est l’envie spontanée de danser en musique. Mais si certaines musiques nous entraînent furieusement sur la piste de danse, d’autres nous laissent impassibles. Alors, qu’est-ce qui fait que certaines musiques sont plus « groovy » que d’autres ?

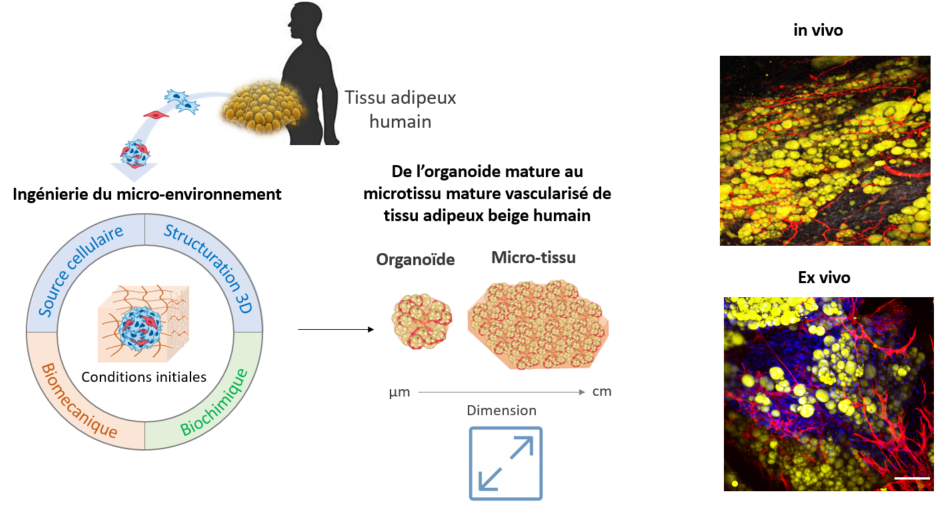

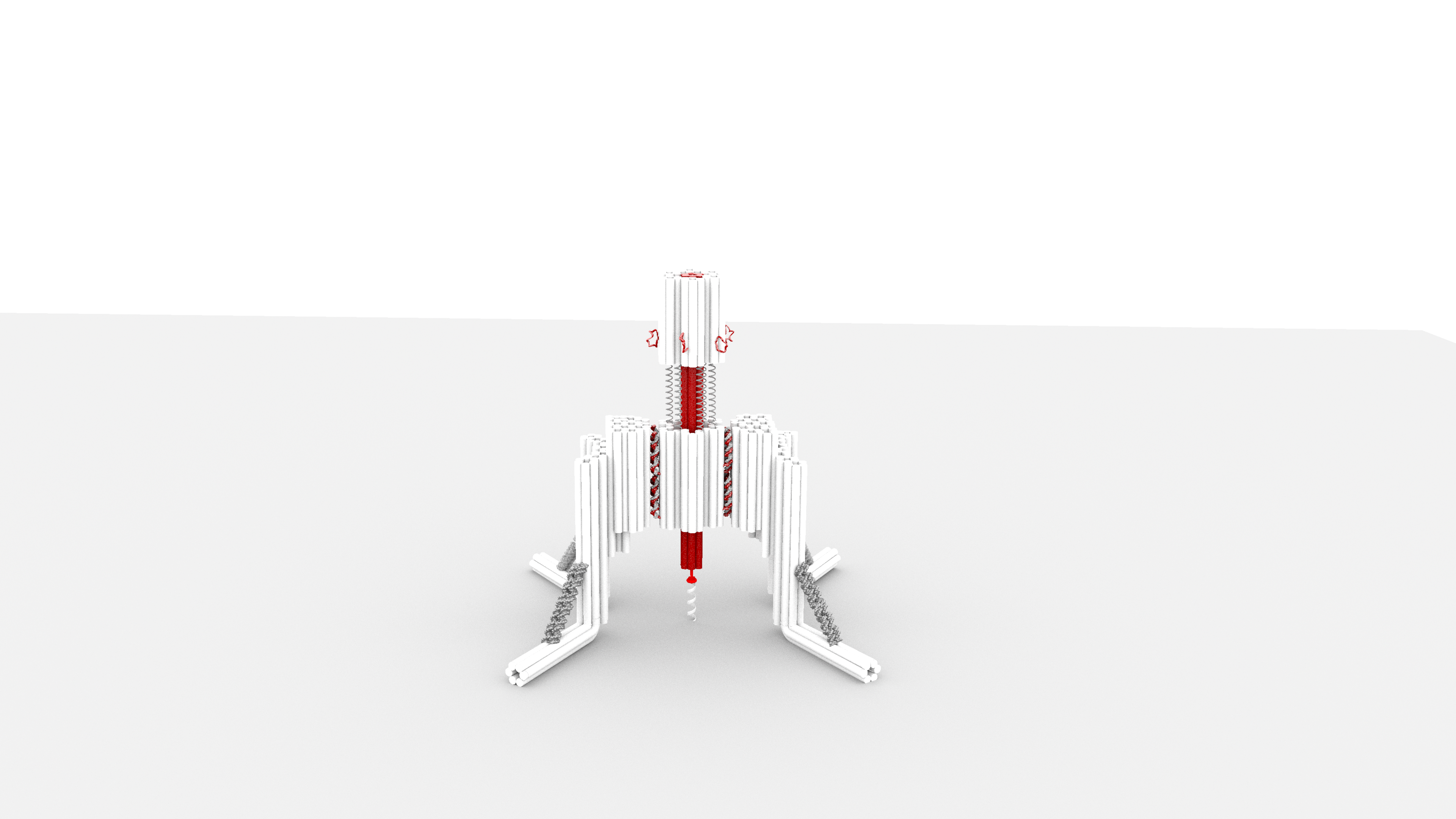

Une équipe de recherche dirigée par Benjamin Morillon, chercheur Inserm au sein de l’Institut de neurosciences des systèmes (Inserm/Aix-Marseille Université), s’est intéressée aux dynamiques neurales (c’est-à-dire aux interactions entre les neurones résultant de l’activité électrique du cerveau) de 30 participants lors de l’écoute de musiques dont le rythme était plus ou moins complexe. Ceci dans le but de déterminer les mécanismes cérébraux impliqués dans l’émergence de la sensation de groove.

Pour ce faire, l’équipe a tout d’abord créé 12 mélodies courtes composées d’un rythme de 120 battements par minute – soit 2 Hz, rythme moyen retrouvé dans la musique en général. Chaque mélodie a ensuite été modifiée afin d’obtenir trois variantes avec un degré croissant de syncope[3] (faible, moyen, fort) – c’est-à-dire avec un rythme de plus en plus complexe, mais sans modifier ni la vitesse du rythme ni les autres caractéristiques musicales de la mélodie.

Les chercheurs ont ensuite demandé aux participants d’écouter ces mélodies pendant qu’ils enregistraient en temps réel leur activité cérébrale à l’aide d’un appareil de magnéto-encéphalographie (MEG). À la fin de chacune d’elle, la consigne était de noter le niveau de groove ressenti.

Ils ont également créé un modèle mathématique de réseau neuronal dit « neurodynamique » permettant de décrire de manière simple les calculs nécessaires à l’émergence du groove réalisés par le cerveau.

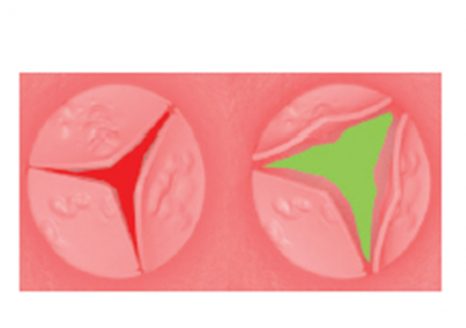

L’expérience du groove telle que rapportée par les participants – et reproduite par le modèle neurodynamique – apparaissait corrélée au taux de syncope. Comme déjà observé dans de précédentes études, l’envie de bouger en musique était maximale pour un rythme présentant un taux intermédiaire de syncope, c’est-à-dire n’étant ni trop simple, ni trop complexe.

« Ces résultats montrent que l’engagement moteur lié au groove se matérialise par une anticipation temporelle du tempo. Celle-ci repose au niveau cérébral sur un équilibre dynamique entre la prévisibilité temporelle du rythme (moins le rythme est complexe, meilleure elle est) et les erreurs de prédiction temporelle de l’auditeur (plus le rythme est complexe, plus elles sont nombreuses) », précise Arnaud Zalta, premier auteur de l’étude et post-doctorant à l’ENS-PSL.

L’analyse de l’activité cérébrale des participants a ensuite permis aux chercheurs de mettre en évidence le rôle du cortex sensorimoteur gauche comme coordonnateur des dynamiques neurales impliquées dans la prédiction temporelle auditive d’une part et dans la planification et l’exécution du mouvement d’autre part.

« L’aire cérébrale où se situe le cortex sensorimoteur gauche est actuellement considérée comme la potentielle clé de voûte de l’intégration sensorimotrice, essentielle à la fois pour la perception de la musique et de la parole. Le fait qu’il apparaîsse dans notre étude comme nécessaire à la “coopération” entre les systèmes auditif et moteur vient renforcer cette hypothèse, d’autant plus que nous utilisons ici des stimuli naturels », conclut Benjamin Morillon.

[1]Dans le cerveau, le cortex sensorimoteur regroupe le cortex moteur et le cortex sensoriel (gyrus postcentral, à l’avant du lobe pariétal), séparés par le sillon central. Il est impliqué dans la coordination des mouvements : il reçoit les informations sensorielles provenant des différentes parties du corps et les intègre pour ajuster et affiner les mouvements générés par le cortex moteur.

[2]Le cortex moteur regroupe les aires du cortex cérébral qui participent à la planification, au contrôle et à l’exécution des mouvements musculaires volontaires. Il est situé dans la partie postérieure du lobe frontal du cerveau, au niveau du gyrus précentral.

[3]En solfège rythmique, si on considère une mesure à 4 temps, les temps 1 et 3 sont appelés « temps forts » et les temps 2 et 4 sont appelés « temps faibles ». La syncope correspond à un rythme dans lequel une note (voire un accord) est attaquée sur un temps faible et prolongée sur le temps fort suivant. Pour l’auditeur, cela crée un déplacement de l’accent attendu, perçu comme une sorte de « hoquet » musical qui perturbe la régularité du rythme. Ces motifs musicaux sont notamment très présents dans la musique funk ou le jazz.

© Adobe stock

© Adobe stock

© Adobe stock

© Adobe stock