© Fotolia

Comment notre cerveau apprend-il de nos erreurs ? Préfère-t-il les bonnes nouvelles aux mauvaises ? C’est à ces questions qu’a répondu une équipe de chercheurs menée par Stefano Palminteri (Inserm-ENS), lauréat du programme ATIP-Avenir, du Laboratoire de Neurosciences Cognitives. Les résultats paraitront dans Nature Human Behaviour.

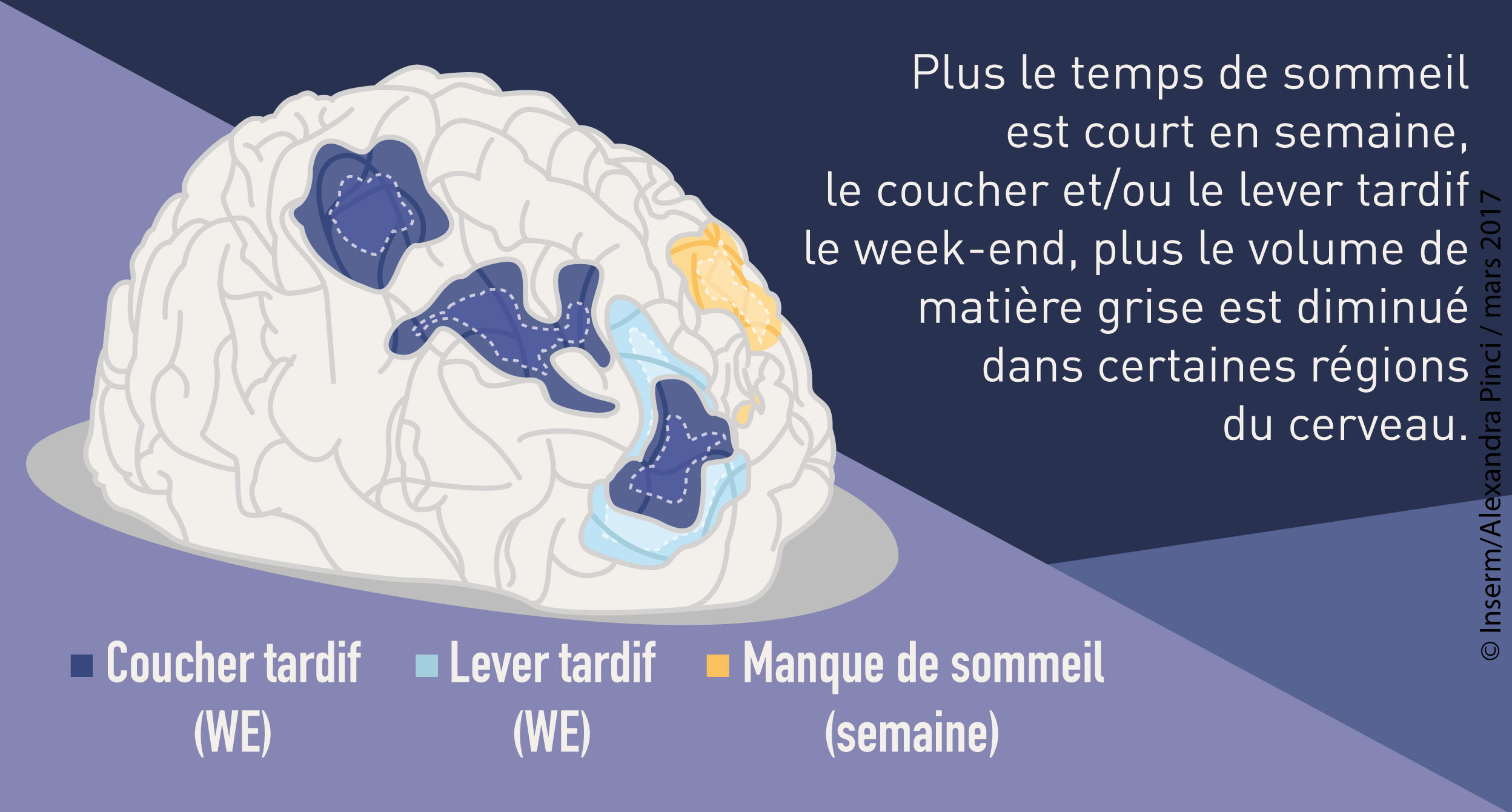

De manière générale, l’homme a tendance à surestimer la probabilité d’un événement positif dans un avenir proche tandis qu’il sous-estime celle d’un événement négatif. En psychologie cognitive on appelle cela, le biais d’optimisme. Ce biais, ainsi que d’autres biais cognitifs, influence notre logique rationnelle, nos jugements ou nos décisions et par conséquent nos comportements. Le biais d’optimisme est une tendance à davantage prendre en compte les informations « positives » (les bonnes nouvelles) par rapport aux informations « négatives » (les mauvaises nouvelles). Cette asymétrie fondamentale est supposée générer et nourrir ce biais et nous fait croire que nos perspectives futures sont, en moyenne, meilleures que celles des autres. Cela a notamment été mis en évidence chez de gros fumeurs qui sous-estiment leur risque de mortalité prématurée ou encore chez certaines femmes qui sous-estiment leur risque d’avoir un cancer du sein.

Une équipe de recherche du Laboratoire de Neurosciences Cognitives (LNC) a voulu en savoir plus sur ce phénomène et comprendre son origine. Ce phénomène est-il uniquement lié à nos croyances concernant de potentiels futurs événements ou plus généralement, est-il aussi présent dans tout type d’apprentissage y compris le plus fondamental : l’apprentissage par essai et erreur ? Pour ce faire, les chercheurs ont étudié le comportement chez un groupe de personnes engagées dans un processus d’apprentissage par essai et erreur qui consistait à faire un choix entre deux symboles associés à une récompense monétaire. Selon le choix du participant, ce dernier pouvait gagner 0,50€ (« bonne nouvelle »), ne rien gagner ou perdre 0,50€ (« mauvaise nouvelle »).

Les résultats démontrent que les participants accordent aux « bonnes nouvelles », 50 % plus d’importance en moyenne qu’aux « mauvaises nouvelles ». Cette tendance générale de notre cerveau à apprendre de manière asymétrique, en privilégiant les informations positives et négligeant les négatives, serait à la base du biais d’optimisme.

Une question restait en suspens, celle du rapport entre ce biais profondément ancré dans l’apprentissage et les circuits cérébraux de la récompense. Pour répondre à cette question, les chercheurs du LNC ont étudié l’activité cérébrale des sujets effectuant la tâche d’apprentissage précédemment décrite, grâce à l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). Selon Stefano Palminteri, à la tête de cette étude : « l’activité cérébrale enregistrée dans les structures majeures du circuit cérébral de la récompense est quasiment 2 fois plus importante chez un sujet optimiste comparativement à un sujet plus réaliste, à récompense monétaire égale. Cette activité met en évidence des profils distincts, plus ou moins optimistes ou réalistes. ».

Outre le fait de donner une explication neuropsychologique à l’origine de l’optimisme, ces travaux apportent une preuve supplémentaire de l’existence de biais d’apprentissage profondément ancrés dans la cognition humaine. Le biais d’optimisme pourrait alors être en cause dans des psychopathologies comme la dépression (absence du biais) ou certaines addictions (surexpression du biais). « Pour mieux comprendre l’origine et le maintien de ces comportements dont le coût social et humain est important, l’étude de ces biais élémentaires dans les processus d’apprentissage est donc primordiale » estiment les auteurs de l’étude.