© Fotolia

Les oméga-3 sont des acides gras indispensables pour le cerveau. Des carences en apport peuvent entraîner des comportements dépressifs. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Inserm et de l’Inra au sein de l’Unité 901 « Institut de neurobiologie de la Méditerranée » (Inserm/ Université d’Aix-Marseille) et de l’UMR 1256 « Nutrition et Neurobiologie Intégrée » (Inra/ Université de Bordeaux) met en évidence les mécanismes à la base des pathologies développée chez des souris adultes ayant un régime faible en oméga-3 depuis l’adolescence. Des thérapies ont également pu être mises au point. Les résultats sont parus dans The Journal of Neuroscience.

La croissance rapide des sociétés occidentales a été associée à des changements conséquents de régimes alimentaires. L’alimentation est appauvrie en acides gras essentiels de type oméga-3, que l’on trouve en grande quantité dans les poissons gras comme le saumon, les graines de chia, la noix ou encore le soja. Ce type de régime alimentaire est un facteur de risque des troubles de la santé mentale comme la dépression ou le stress. Il est donc nécessaire de mieux appréhender les mécanismes qui lient une alimentation déséquilibrée aux troubles mentaux.

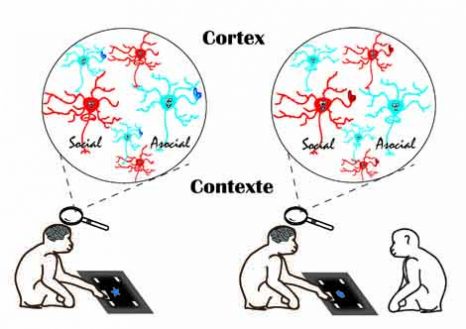

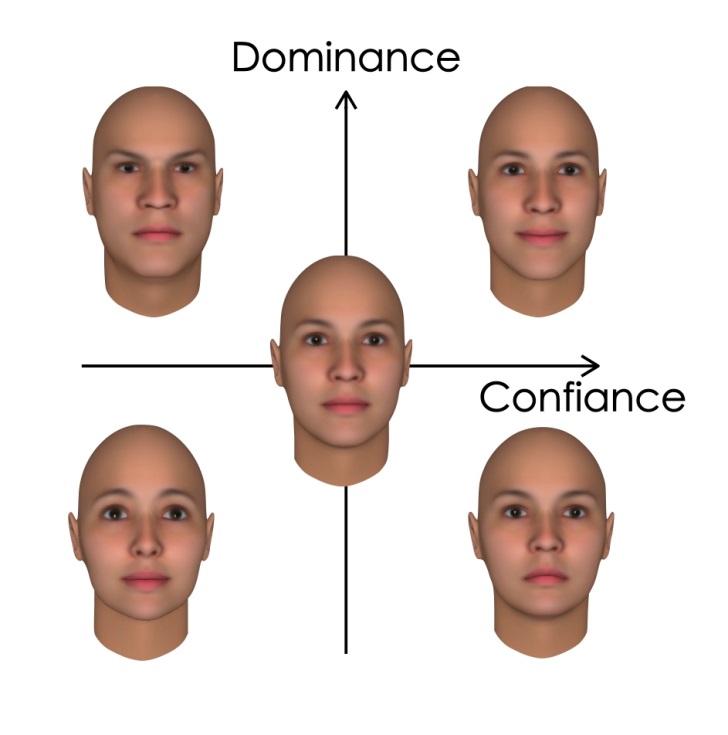

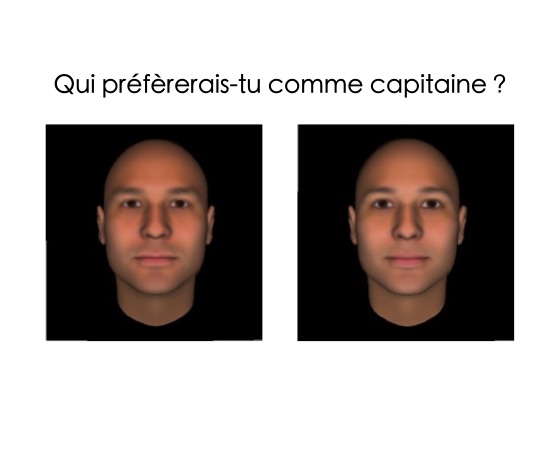

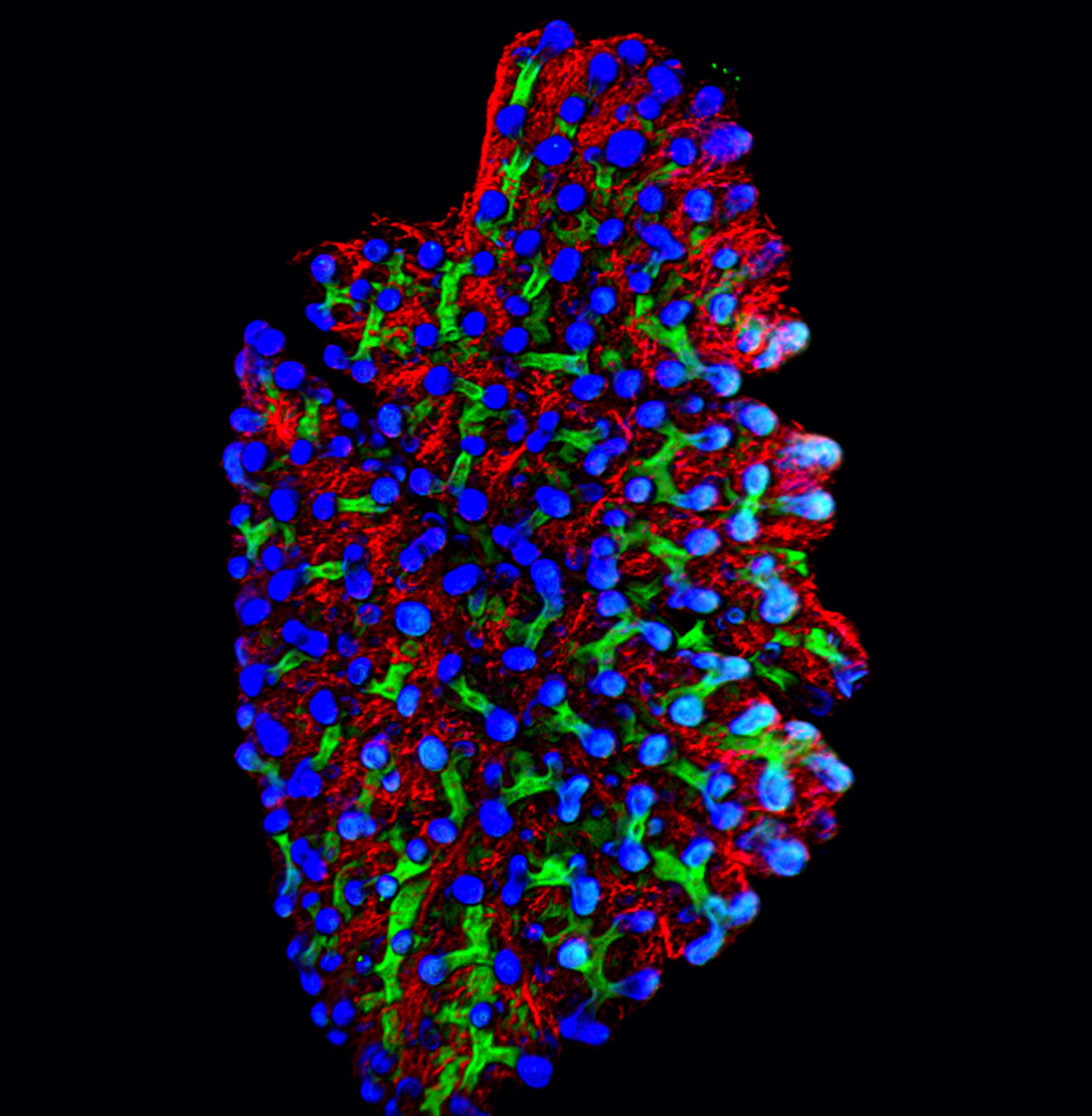

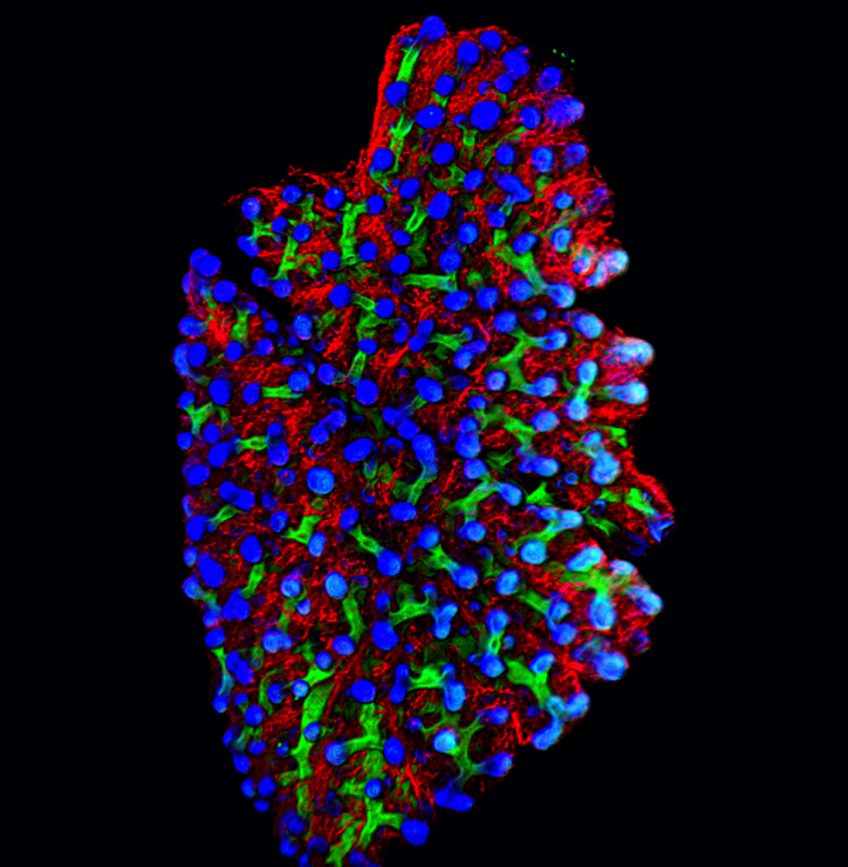

Une équipe marseillaise de l’Inserm basée à l’Institut de neurobiologie de la Méditerranée, en collaboration avec une équipe bordelaise de l’Inra, a développé un modèle murin de carence en oméga-3 depuis l’adolescence jusqu’à l’âge adulte. Les chercheurs ont ainsi remarqué que débuter ce régime faible en oméga-3 dès l’adolescence diminue les taux d’acides gras dans le cortex préfrontal (impliqué dans les fonctions cognitives complexes comme la prise de décision, le contrôle exécutif, le raisonnement) et aussi au niveau du noyau accumbens (impliqué dans la régulation de la récompense et des émotions), se traduisant à l’âge adulte, par des comportements de type anxieux et une diminution des fonctions cognitives.

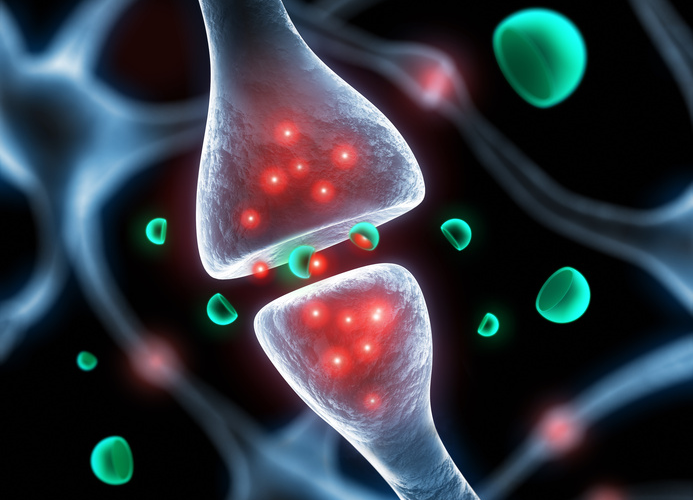

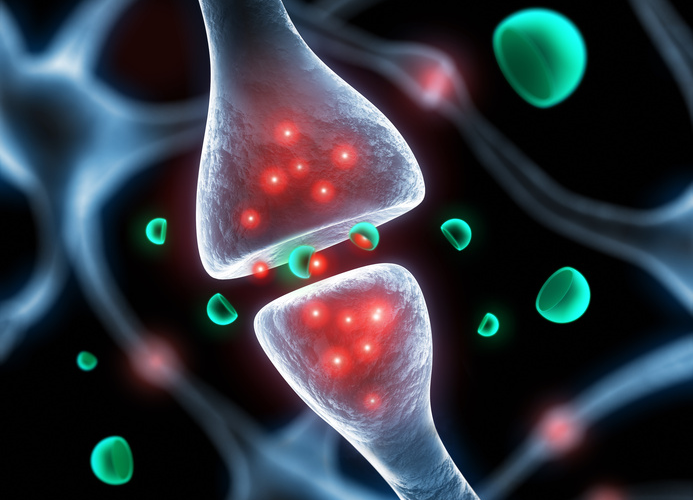

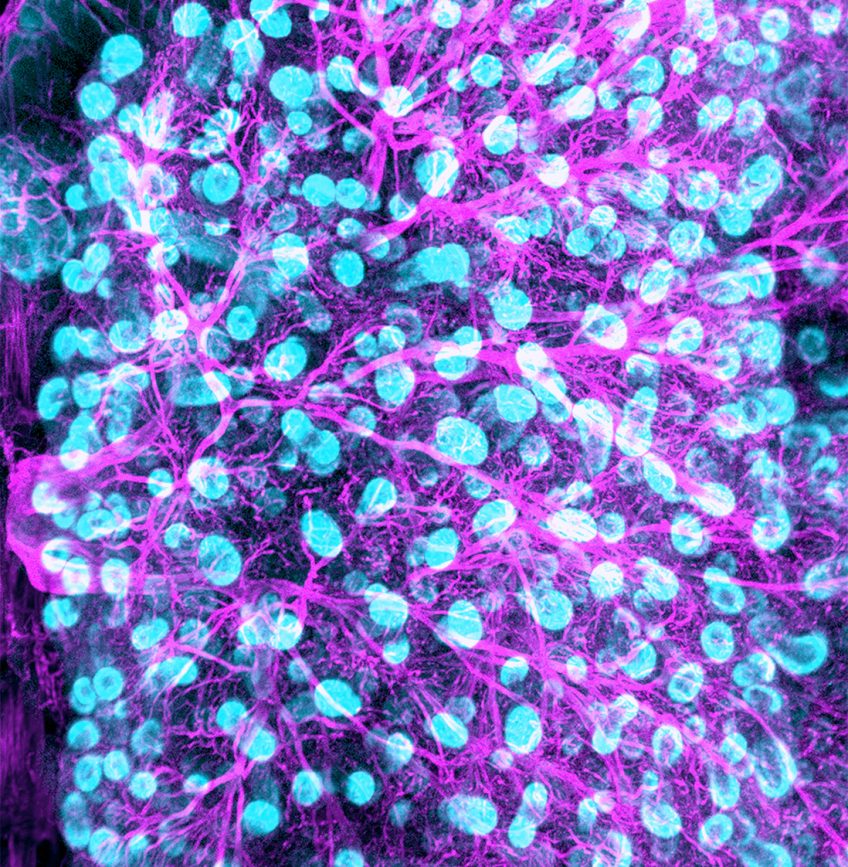

Les chercheurs se sont par la suite intéressés aux mécanismes qui sous-tendent ces résultats et ont découvert que deux formes élémentaires d’apprentissage neuronal (au niveau des synapses, les zones de communications entre neurones) sont altérées dans le cortex préfrontal et le noyau accumbens des souris déficientes en oméga-3.

Dans le but de développer des solutions thérapeutiques innovantes, les scientifiques ont démontré que deux méthodes étaient efficaces pour restaurer totalement les fonctions cérébrales des souris adultes déficientes en oméga-3 et leurs comportements émotionnel et cognitif. « Pour cela il nous a suffi d’amplifier la capacité du récepteur (mGlu5) du glutamate (neurotransmetteur le plus important du système nerveux central) au niveau des neurones afin de rétablir les échanges, ou d’inhiber la dégradation du principal cannabinoïde naturellement sécrété par le cerveau et qui contrôlent la mémoire synaptique. » expliquent les chercheurs à la tête de l’étude, Olivier Manzoni et Sophie Layé.

Ces résultats indiquent que la nutrition est un facteur environnemental clé qui influence les fonctions cérébrales et le comportement jusqu’à l’âge adulte, bien après la fin de la période périnatale. Ces travaux ont permis l’identification de facteurs de risque nutritionnels dans les maladies neuropsychiatriques et indiquent des voies thérapeutiques nouvelles aux troubles comportementaux associés à la carence en oméga-3.