© AdobeStock

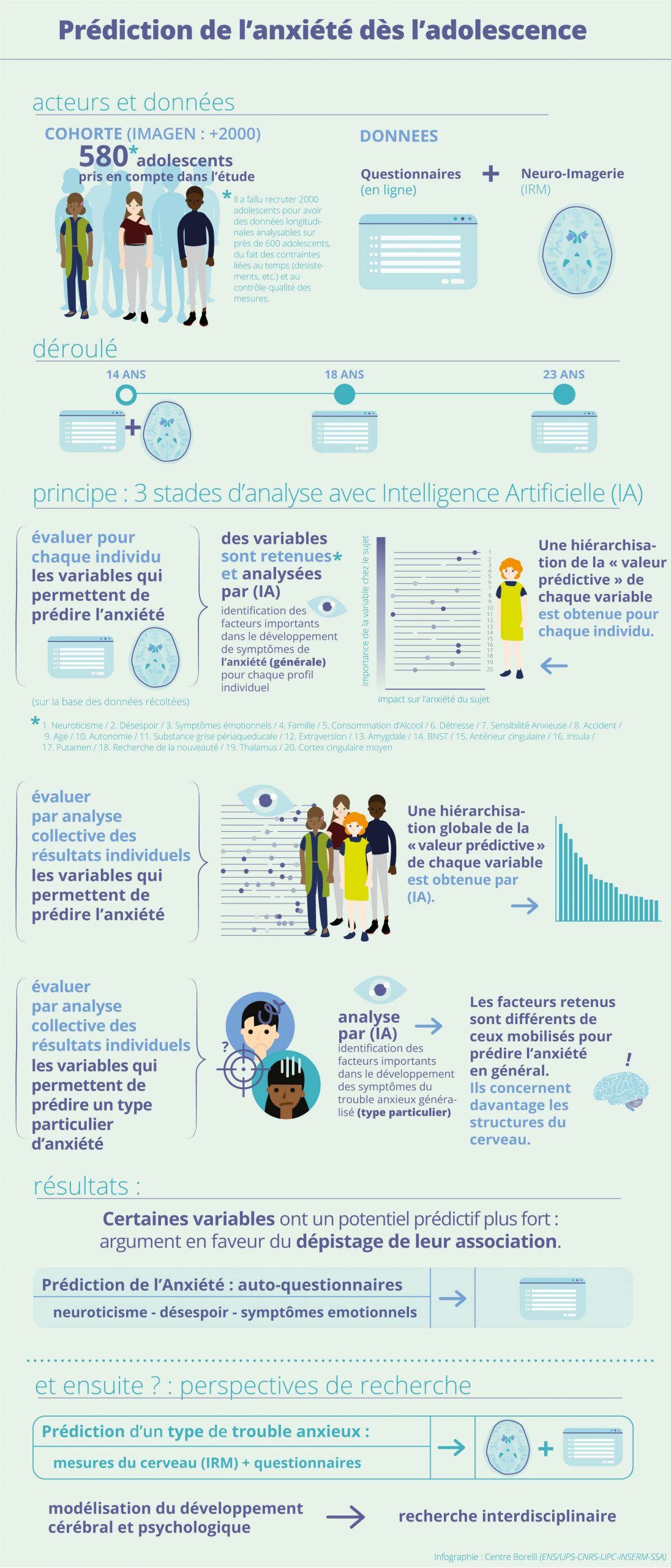

Les facteurs de risque spécifiques au développement de la maladie de Parkinson chez les femmes sont encore peu étudiés et mal connus. L’exposition aux hormones impliquées dans la vie reproductive féminine est une des pistes explorées au sein du Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations par une équipe de recherche de l’Inserm, de l’Université Paris-Saclay, de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines avec l’institut Gustave Roussy, qui a comparé les caractéristiques relatives à l’histoire reproductive de près de 1 200 femmes atteintes de la maladie de Parkinson à celles des autres femmes de la cohorte E3N[1].

Leurs résultats montrent que l’âge des premières menstruations, le nombre de grossesses, le type de ménopause ainsi qu’une molécule administrée pour améliorer la fertilité, sont associés à un risque plus élevé de survenue de la maladie. Ces travaux, parus dans Brain, appuient le rôle de l’exposition hormonale – notamment des taux d’œstrogènes – au cours de la vie reproductive des femmes dans la maladie de Parkinson et ouvrent des pistes pour des stratégies de prévention ciblées.

La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative progressive favorisée par des interactions complexes entre des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Elle touche aujourd’hui plus de 6 millions de personnes dans le monde et est 1,5 fois plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Comparativement, elle est également moins étudiée et moins bien connue chez ces dernières. Ainsi, les études sur certains facteurs de risques spécifiquement féminins comme l’impact de l’exposition aux hormones liées à la vie reproductive, qu’elle soit naturelle (puberté, cycles menstruels, grossesses, ménopause…) ou médicale (traitements hormonaux comme par exemple la prise de contraceptifs, les traitements augmentant la fertilité, ou encore les traitements post-ménopause), demeurent peu nombreuses et contradictoires.

Au sein de l’équipe de recherche Exposome, hérédité, cancer et santé du Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations (Inserm/Université Paris-Saclay/Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), Marianne Canonico, chercheuse Inserm, en collaboration avec Alexis Elbaz, chercheur Inserm, a évalué l’influence de la vie reproductive et de la prise de traitements médicaux à base d’hormones sur le risque de survenue de la maladie de Parkinson chez les femmes. Pour ce faire, elle a examiné de nombreuses caractéristiques relatives à l’histoire reproductive de près de 1 200 femmes de la cohorte E3N, chez qui un diagnostic de maladie de Parkinson a été porté au cours des 24 ans de leur suivi, et les a comparées à celles des autres femmes de la cohorte.

Les scientifiques ont pu observer plusieurs caractéristiques associées à un risque accru[2] de développer la maladie, dont les effets s’avéraient cumulatifs[3].

Ainsi, les femmes dont les premières menstruations sont survenues avant ou après 12-13 ans montraient un risque accru de respectivement + 21 % et + 18 %. La durée et la régularité du cycle menstruel ne montraient en revanche pas d’impact significatif.

« C’est la première fois qu’une telle association est montrée entre l’âge des premières règles et la maladie, précise Marianne Canonico, celle-ci pourrait entre autre s’expliquer par une interférence – à cette période cruciale pour le neurodéveloppement qu’est la puberté – des hormones sexuelles avec des circuits neuronaux impliqués dans le développement de la maladie de Parkinson. »

Autre caractéristique observée : si le fait d’avoir ou non des enfants n’était pas associé au risque de développer la maladie, chez les femmes ayant eu des enfants, ce risque augmente avec le nombre de naissances (+ 22 % au deuxième enfant, + 30 % à partir du troisième).

Si le fait d’être ménopausée n’apparaissait pas directement associé à une augmentation du risque de la maladie de Parkinson, en revanche, le type de ménopause semble avoir un impact. Ainsi, une ménopause artificielle serait associée à une augmentation du risque de 28 % par rapport à une ménopause naturelle, et de manière plus prononcée lorsqu’elle survient avant 45 ans (+ 39 % de risque par rapport à une ménopause survenue après 45 ans) ou lorsqu’elle est la conséquence d’une ablation des deux ovaires – avec ou sans retrait de l’utérus[4] (+ 31 % par rapport à une ménopause naturelle).

Enfin, si les traitements pour améliorer la fertilité n’étaient pas associés de manière globale à un accroissement du risque de la maladie de Parkinson, pris individuellement, le clomifène – un traitement stimulant l’ovulation – augmenterait de 80 % le risque par rapport aux femmes n’ayant jamais pris de traitement pour la fertilité.

Dans les deux cas précédents, une exposition à des taux insuffisants d’hormones féminines (œstrogènes) pourrait être en cause :

« La ménopause artificielle et/ou précoce, provoque une insuffisance ovarienne et en conséquence une chute brusque et anticipée des niveaux d’œstrogènes, normalement encore élevés avant l’âge de 45 ans, explique Marianne Canonico, quant au clomifène, il a un rôle anti-œstrogènes. »

Cette hypothèse est soutenue par l’observation d’un effet protecteur des traitements hormonaux utilisés à la ménopause, qui semblent atténuer le risque lié à la ménopause précoce ou artificielle pour la maladie de Parkinson.

« Ces résultats sont cohérents avec la connaissance du rôle neuroprotecteur des œstrogènes, déjà démontré dans d’autres études », ajoute Marianne Canonico.

Si cette étude comporte la plus grande cohorte à ce jour de patientes atteintes de la maladie de Parkinson, les chercheuses et chercheurs précisent que les résultats liés aux facteurs de risque identifiés doivent être confirmés par des études au long cours avec davantage de participantes. Ces résultats pourraient permettre à terme d’identifier des groupes à risque au sein desquels des stratégies de prévention pourraient être proposées précocement.

[1]La cohorte E3N, promue par l’Inserm, l’Université Paris-Saclay et l’institut Gustave Roussy, est la première grande étude française sur la santé des femmes. Depuis 1990, près de 100 000 femmes françaises sont suivies dans le cadre de cette vaste étude prospective en santé.

[2]En revanche, l’allaitement, l’utilisation de contraceptifs oraux, ou encore la durée de la vie reproductive ne présentaient pas d’association avec la survenue de la maladie de Parkinson.

[3]Un effet cumulatif était observé pour les critères de risque cités plus loin dans le texte. Ainsi, les femmes ayant cumulé une puberté précoce ou tardive, plusieurs grossesses et une ménopause artificielle et précoce, étaient les plus à risque de développer la maladie.

[4]En revanche, une ménopause artificielle provoquée par retrait de l’utérus seul, était associée à une augmentation du risque plus modérée.