Des chercheurs de l’unité « Neuroimagerie cognitive » à NeuroSpin viennent d’identifier un réseau d’aires cérébrales dont l’organisation pourrait, au moins en partie, expliquer la spécificité des fonctions cognitives de l’espèce humaine. En effet, ces régions s’activent spécifiquement chez l’Homme, mais pas chez le singe macaque, en réponse à des à des variations spécifiques dans les séquences auditives diffusées. Elles coïncident avec les aires classiques du langage, et tout particulièrement l’aire de Broca. La faculté de langage chez l’Homme pourrait donc trouver son origine dans l’émergence d’un circuit cérébral capable d’intégrer, dans une même région, les informations issues des autres régions du cerveau en un tout cohérent. Ces résultats, obtenus par une collaboration entre le CEA, l’Inserm, le Collège de France, l’Université Versailles-Saint-Quentin et l’Université Paris-Sud, sont publiés dans Current Biology.

Dans cette étude, réalisée à NeuroSpin, Stanislas Dehaene (Professeur au Collège de France, directeur de l’Unité « Neuroimagerie cognitive » Inserm/CEA/Université Paris-Sud) et Bechir Jarraya (Professeur de neurochirurgie à l’Université de Versailles-Saint-Quentin), avec Liping Wang et Lynn Uhrigh, ont utilisé une méthode d’imagerie fonctionnelle non-invasive, l’IRM fonctionnelle à 3 Tesla. Ils ont exposé trois singes macaques et une vingtaine de volontaires à des séquences auditives régulières, par exemple trois sons identiques suivis d’un quatrième différent (séquence notée AAAB). Occasionnellement, ils présentaient une séquence qui violait cette régularité, soit parce qu’elle comprenait un nombre différent de sons (par exemple AAAAAB), soit parce que la séquence de sons était anormale (par exemple AAAA, qui ne se termine pas par un son B).

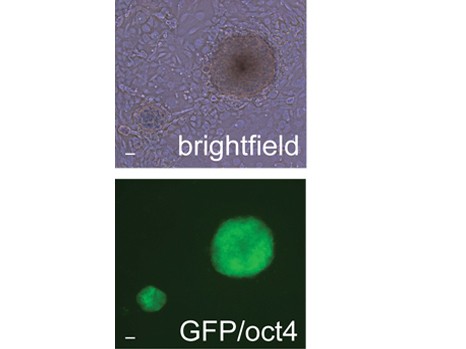

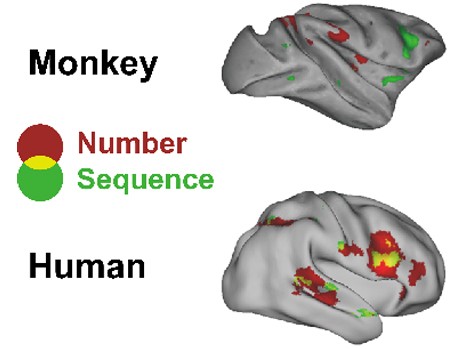

Le cerveau du singe réagissait aux changements de nombres et de séquences, ce qui dénote une certaine capacité d’abstraction. Cependant, il le faisait dans des aires distinctes, spécialisées soit pour le nombre, soit pour la séquence. Le cerveau humain, par contre, intégrait les deux paramètres dans des régions qui coïncident avec les aires du langage.

Ainsi, tandis que les singes repèrent des propriétés isolées, comme « quatre sons » ou bien « le dernier est différent », l’évolution semble avoir doté notre espèce d’une capacité spécifique d’intégrer ces informations en un tout cohérent, une formule telle que « trois sons, puis un autre » – le tout début d’un langage intérieur ?

Ainsi, même si la représentation abstraite de séquences sonores est possible chez les primates non-humains, l’évolution d’un circuit cérébral nouveau, relié aux aires auditives, pourrait avoir permis à notre espèce d’acquérir la compétence unique de composer et de reconnaître les séquences complexes qui caractérisent les langues humaines.

Cette figure illustre la capacité unique du cerveau humain à intégrer des informations auditives abstraites. Certaines régions cérébrales sont associées à la détection d’un changement de nombre de sons par le cerveau, indépendamment d’une modification concomitante de la séquence des sons (zones en rouge sur la figure). Inversement, certaines régions cérébrales détectent les changements de séquence des sons, indépendamment de leur nombre (zones en vert). Dans le cerveau du singe, ces deux jeux de régions sont disjoints. Leur intersection (figurée en jaune), c’est-à-dire des régions qui intègrent les deux informations « changement de séquence de sons » et « changement de nombre de sons », n’existe que dans le cerveau humain. Toutes les activations détectées sont projetées sur une vue latérale de l’hémisphère droit pour les besoins de la représentation. © Liping Wang