©AdobeStock

L’immunothérapie est une véritable révolution thérapeutique pour les patients atteints de cancers métastatiques comme le mélanome, le cancer du poumon ou de la vessie. Malheureusement, elle ne fonctionne que chez 10 à 25 % des patients pouvant en bénéficier. Des chercheurs du Centre de Recherche de Cancérologie de Lyon (CRCL – Inserm / CNRS / Université Claude Bernard Lyon 1 / Centre Léon Bérard), du Centre Léon Bérard, et de Gustave Roussy ont montré qu’un vaccin de source commerciale permet de lever la résistance aux immunothérapies. Leur étude publiée dans Science Translational Medicine souligne que non seulement les vaccins de la gastroentérite peuvent provoquer la mort immunogénique des cellules cancéreuses in vitro mais aussi que l’association de ces vaccins et d’une immunothérapie provoque une puissante réponse immunitaire anti-tumorale in vivo là où l’immunothérapie seule n’était pas efficace.

Comment lever la résistance aux immunothérapies et permettre à un maximum de patients de bénéficier de ces traitements innovants ? Une équipe de chercheurs menée par Aurélien Marabelle (Gustave Roussy et Centre Léon Bérard), Christophe Caux (Inserm U1052) et Sandrine Valsesia-Wittmann (Centre Léon Bérard – Inserm UA8) s’est penchée sur la question. Le groupe a eu l’idée d’utiliser des vaccins pour rendre l’immunothérapie efficace dans des cancers où elle ne l’est pas encore. Ce faisant, l’objectif était aussi d’augmenter le nombre de patients qui pourraient en bénéficier dans les cancers où elle a démontré son efficacité.

« Dans cette étude, notre équipe de recherche s’est intéressée à des tumeurs pédiatriques telles que les neuroblastomes, cancers agressifs qui ne répondent pas aux immunothérapies existantes comme les anti-PD(L)1 et anti-CTLA4. Dans l’objectif de transformer la réponse de ces tumeurs à l’immunothérapie, nous avons utilisé différents vaccins comme sources d’éléments pro-inflammatoires car les agents pathogènes tels que les virus ont la capacité de stimuler directement des récepteurs de l’immunité innée » explique Aurélien Marabelle.

Vaccins de la gastroentérite

Dans un premier temps, les chercheurs ont testé in vitro 14 vaccins différents disponibles commercialement (ex. BCG, Cervarix, TicoVac,…) pour leur capacité à stimuler ces récepteurs de l’immunité innée.

Parmi ces 14 vaccins, ils ont identifié ceux contre le Rotavirus (Rotarix, Rotateq), virus responsable des gastroentérites, comme ayant de fortes propriétés pro-inflammatoires. De façon inattendue, ils ont observé que ces derniers possédaient une fonction oncolytique, c’est-à-dire une capacité à préférentiellement infecter et tuer les cellules cancéreuses par rapport aux cellules normales et à induire ce que l’on appelle une mort immunogénique.

La puissance de la combinaison vaccin-immunothérapie

Les chercheurs ont aussi testé in vivo les vaccins les plus pro-inflammatoires dans des modèles de neuroblastomes pour lesquels les immunothérapies anti-PD(L)1 et anti-CTLA4 sont inefficaces chez l’homme. Pour cela, ils les ont injectés soit par voie systémique, soit directement dans les tumeurs (voie intra-tumorale).

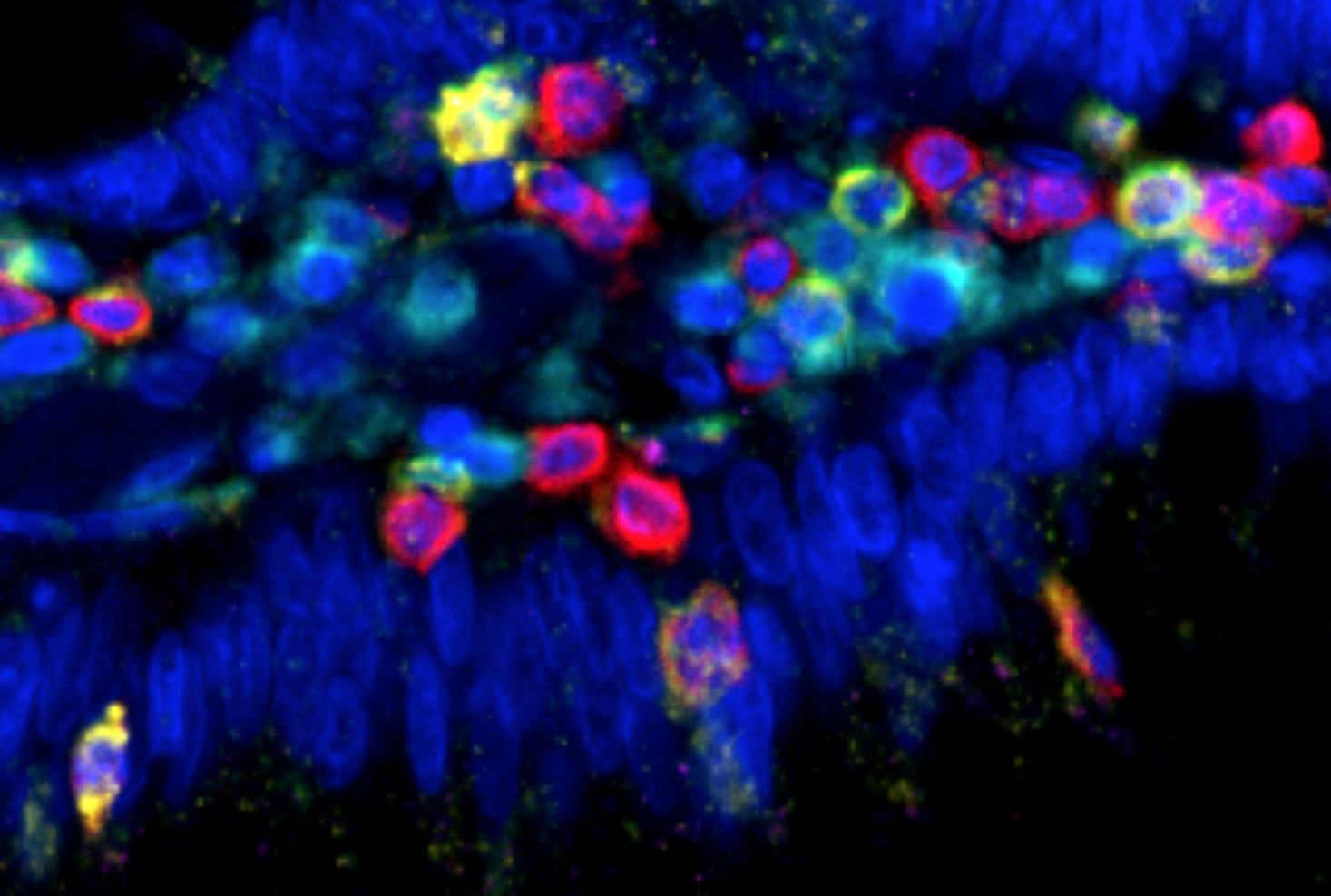

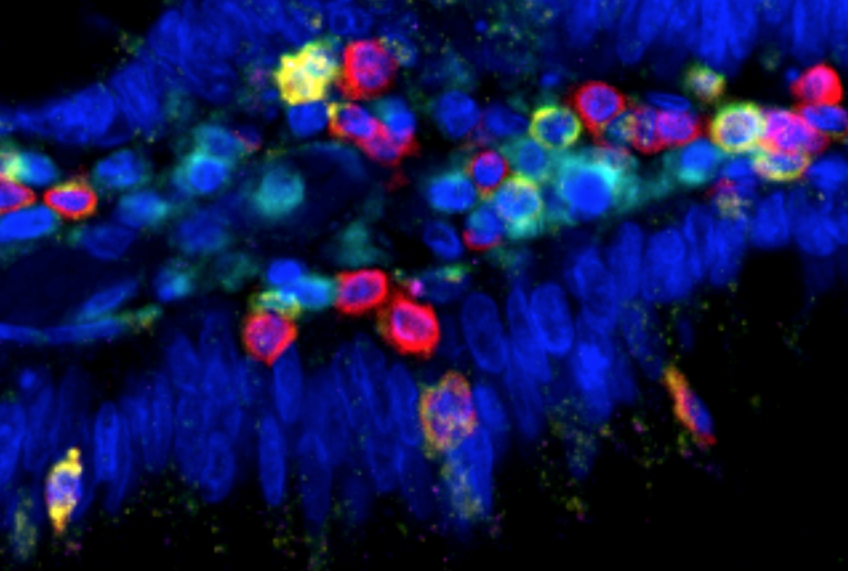

Ils ont constaté que lorsque les vaccins contre le Rotavirus étaient injectés directement dans les tumeurs, certaines régressaient jusqu’à disparaître. Lorsqu’ils ont ensuite combiné l’injection vaccinale avec des immunothérapies anti-PD(L)1 ou CTLA4, toutes les tumeurs disparaissaient.

Alors qu’habituellement, les tumeurs ne répondent pas bien à l’un ou l’autre de ces traitements, la combinaison des deux génère une forte réponse immunitaire anti-tumorale systémique capable d’éradiquer les tumeurs injectées et les non-injectées. « Nos résultats démontrent que les Rotavirus contenus dans les vaccins contre la gastroentérite peuvent rendre sensibles à l’immunothérapie des tumeurs qui seraient naturellement résistantes », souligne Christophe Caux.

Les chercheurs ont aussi cherché à expliquer comment les Rotavirus exerçaient un effet stimulant sur le système immunitaire. Ils ont montré que l’activation d’un récepteur de l’immunité innée appelé RIG-I (retinoic acid induced gene I) était essentiel à l’effet synergique des Rotavirus intratumoraux avec les immunothérapies.