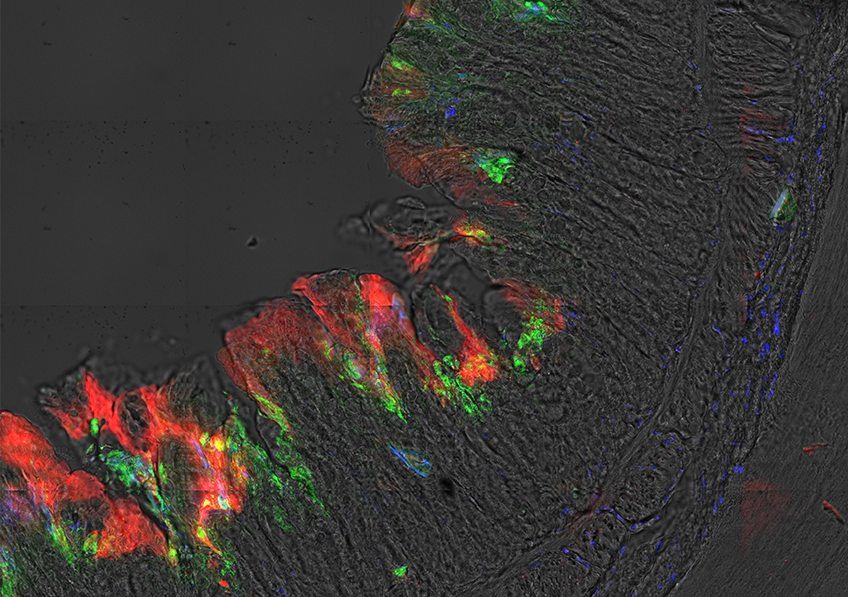

Transformation des cellules mammaires tumorales dans le cancer du sein ©Xavier Coumoul/Inserm/Université de Paris

Si les polluants organiques persistants ou POPs sont déjà soupçonnés de favoriser le cancer du sein, leur impact sur son agressivité demeure peu étudié. Une équipe de recherche de l’Inserm et d’Université de Paris, au sein du laboratoire « Toxicité environnementale, cibles thérapeutiques, signalisation cellulaire et biomarqueurs » a réalisé une étude préliminaire pour explorer l’hypothèse selon laquelle les POPs pourraient favoriser le développement des métastases dans le cancer du sein. Leurs résultats suggèrent une association entre l’agressivité du cancer du sein et la concentration de certains POPs dans le tissu adipeux, en particulier chez les femmes en surpoids. Ces travaux publiés dans Environment International ouvrent des pistes inédites pour l’étude de l’impact des POPs sur le cancer du sein. Ils sont toutefois à prendre avec précaution compte tenu de la taille de l’effectif étudié.

Le cancer du sein est un enjeu majeur de santé publique avec plus de 2 millions de nouveaux cas diagnostiqués et plus de 600 000 décès dans le monde en 2018. La présence de métastases à distance de la tumeur d’origine est un marqueur d’agressivité de ce cancer. En effet, lorsque des métastases distantes sont retrouvées, le taux de survie à 5 ans est de seulement 26 %, contre 99 % si le cancer est uniquement localisé au niveau du sein, et 85 % si seuls les ganglions lymphatiques sont également touchés.

De récentes études ont suggéré que l’exposition à des polluants organiques persistants ou POPs (polluants environnementaux perturbateurs endocriniens et/ou carcinogènes que l’organisme ne peut éliminer), qui s’accumulent dans la chaîne alimentaire[1], serait un facteur de risque du cancer du sein. Cependant, l’influence de ces POPs sur le niveau d’agressivité du cancer reste peu étudiée.

Une équipe de recherche dirigée par Xavier Coumoul, au sein du laboratoire « Toxicité environnementale, cibles thérapeutiques, signalisation cellulaire et biomarqueurs » (Inserm/Université de Paris) a testé pour la première fois l’hypothèse que l’exposition aux POPs pourrait avoir un impact sur le stade de développement des métastases dans le cancer du sein.

Les POPs sont très lipophiles et se stockent par conséquent dans le tissu adipeux. Les chercheurs ont donc mesuré la concentration de 49 POPs – dont la dioxine de Seveso (un déchet des procédés d’incinération) et plusieurs PCB (générés par divers procédés industriels) – dans des échantillons de tissu adipeux environnant les tumeurs de 91 femmes atteintes de cancer du sein[2]. Enfin, le surpoids (indice de masse corporelle > 25) étant connu pour être un facteur favorisant et aggravant le cancer du sein, une attention particulière a été portée sur les femmes concernées.

L’analyse biologique et statistique de ces échantillons a permis aux chercheurs de mettre en évidence une association entre la présence de métastases distantes et la concentration en dioxine dans le tissu adipeux chez les femmes en surpoids. De plus, chez toutes les patientes, la concentration en dioxine et en deux des PCB mesurés apparaissait associée à la taille de la tumeur ainsi qu’au niveau d’invasion et au stade métastatique des ganglions lymphatiques. Les femmes présentant de plus grandes concentrations de PCB présentaient également un plus grand risque de récidive.

Ces résultats suggèrent donc que plus la concentration en POPs dans le tissu adipeux est élevée, plus le cancer du sein est agressif, en particulier chez les femmes en surpoids.

Plusieurs hypothèses, fondées sur des travaux antérieurs, ont été émises par l’équipe de recherche pour expliquer cette association. Notamment, la dioxine et certains PCB enverraient un signal qui favoriserait la migration des cellules tumorales (mécanisme essentiel dans le processus métastatique) et renforcerait ainsi l’agressivité du cancer.

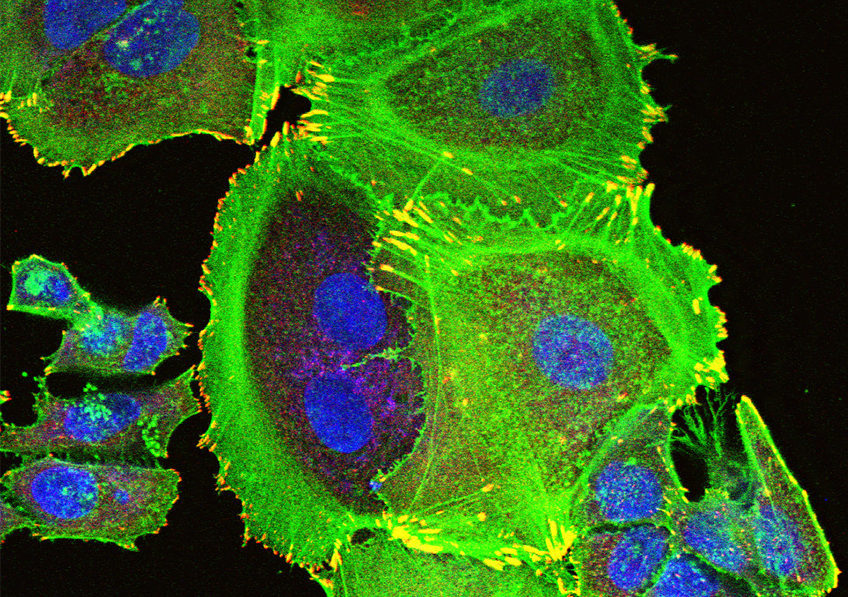

Selon Xavier Coumoul qui a dirigé ces travaux, « les adipocytes, les cellules du tissu adipeux qui stockent les graisses, jouent un rôle important en tant que cellules associées dans le développement du cancer du sein. En effet, le tissu adipeux fonctionne comme une glande ʺ endocrineʺ (sécrétant des hormones dans la circulation sanguine) et nous avions précédemment montré que les POPs étaient responsables d’une inflammation de ce tissu adipeux changeant la nature et le comportement des adipocytes. La sécrétion excessive de molécules inflammatoires et le relargage des POPs stockés par ces adipocytes, pourraient alors favoriser la formation de métastases. »

Cependant, le chercheur insiste sur le fait que cette étude n’est que préliminaire et que ses résultats doivent être considérés avec précaution ; la méthodologie utilisée présente en effet certaines limites. Elle comprend notamment un nombre limité d’individus, ce qui favorise les biais statistiques et rend certaines sous-catégories de population étudiées peu représentatives. « Si elle ne permet donc pas de tirer des conclusions fermes sur le lien entre POPs et agressivité du cancer du sein, elle propose en revanche une piste inédite, en particulier chez les patientes en surpoids. Cette piste devrait être explorée par de futures études impliquant un plus grand nombre de patientes pour offrir des résultats statistiques plus représentatifs », conclut Xavier Coumoul.

[1] Les POPs pour « polluants organiques persistants » sont définis et listés par la convention de Stockholm

[2] Les hommes ont été exclus de l’étude pour limiter les biais statistiques dus aux différences biologiques spécifiques à chaque sexe.