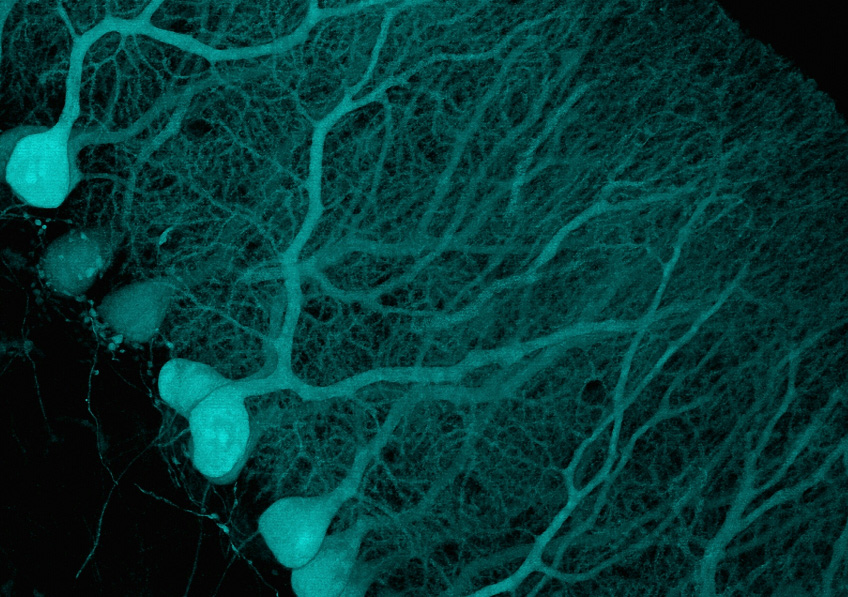

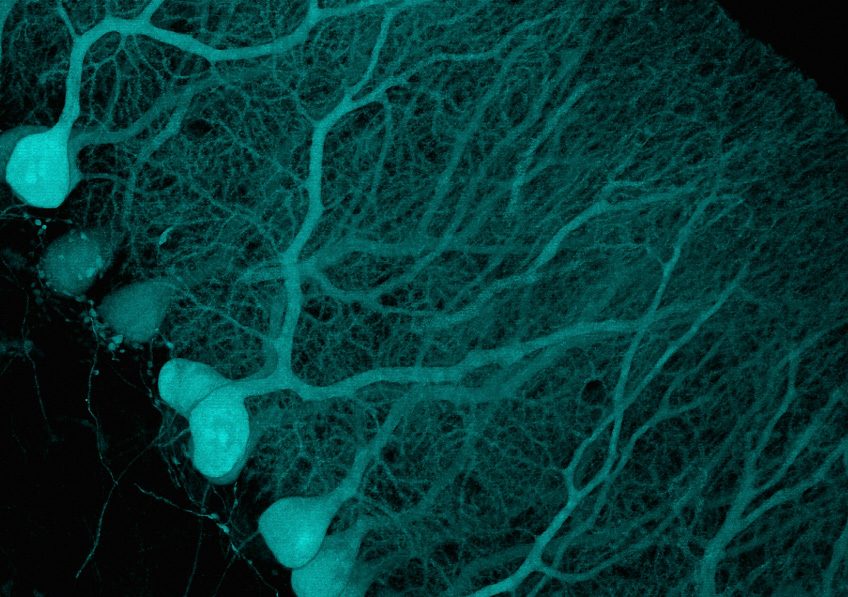

Cellules de Purkinje dans une coupe horizontale du cervelet de souris exprimant une protéine fluorescente (GFP) sous le contrôle du promoteur des récepteurs dopaminergiques D2. Ces cellules dégénèrent chez les patients atteints d’ataxie spinocérébelleuse SCA3. ©Inserm/Valjent, Emmanuel

Les ataxies spinocérébelleuses font partie des maladies génétiques neurodégénératives du cervelet et du tronc cérébral qui entrainent de nombreux troubles moteurs, et dont la forme la plus connue est la SCA3 aussi appelée maladie de Machado-Joseph. Dans ses travaux parus le 14 juin dans Acta Neuropathologica, Nathalie Cartier-Lacave, chercheuse Inserm au sein de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière, a découvert avec son équipe le rôle crucial d’une enzyme qui permet d’améliorer les symptômes de la maladie chez la souris.

Certaines maladies neurodégénératives sont dues à une mutation qui entraine la production de protéines malformées et possédant des acides aminés en excès (expansion de polyglutamines). C’est le cas de la maladie de Huntington et de certaines formes d’ataxies spinocérébelleuses.

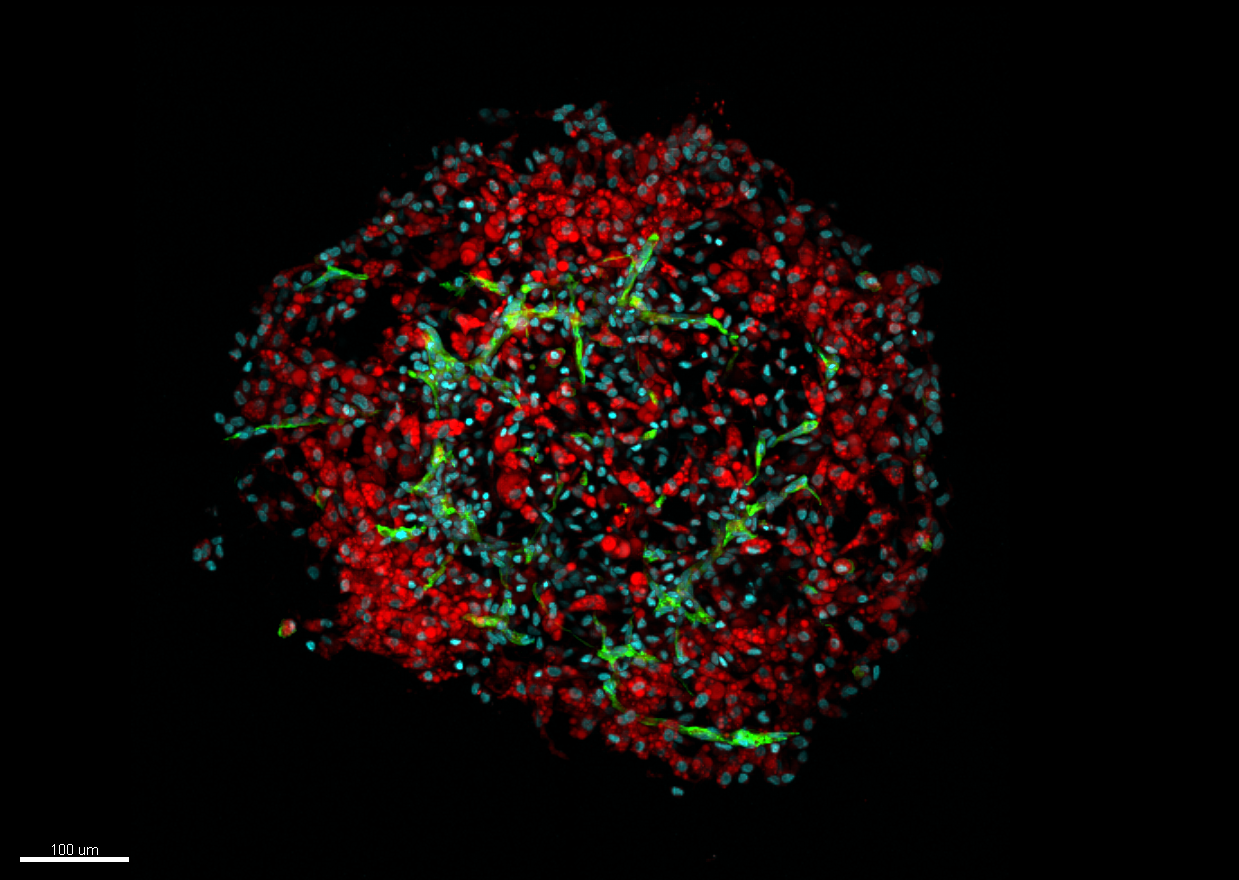

Dans cette étude, une équipe de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (Inserm/Sorbonne Université/ APHP) dirigée par Nathalie Cartier-Lacave s’est intéressée à un autre groupe de maladies présentant cette production de protéines à expansion de polyglutamines, les ataxies spinocérébelleuses, et plus spécifiquement la SCA3. Dans cette maladie qui touche 1 à 2 personnes sur 100 000, c’est la protéine ataxine 3 qui est mutée et qui s’agrège dans les neurones provoquant leur mort et entrainant ainsi des troubles moteurs. Les chercheurs ont pu montrer qu’apporter une enzyme clé du métabolisme cérébral du cholestérol, CYP46A1, dans les zones atteintes par la maladie, améliorait les symptômes. Cette stratégie pourrait également être efficaces dans les autres ataxies liées à des expansions de polyglutamines.

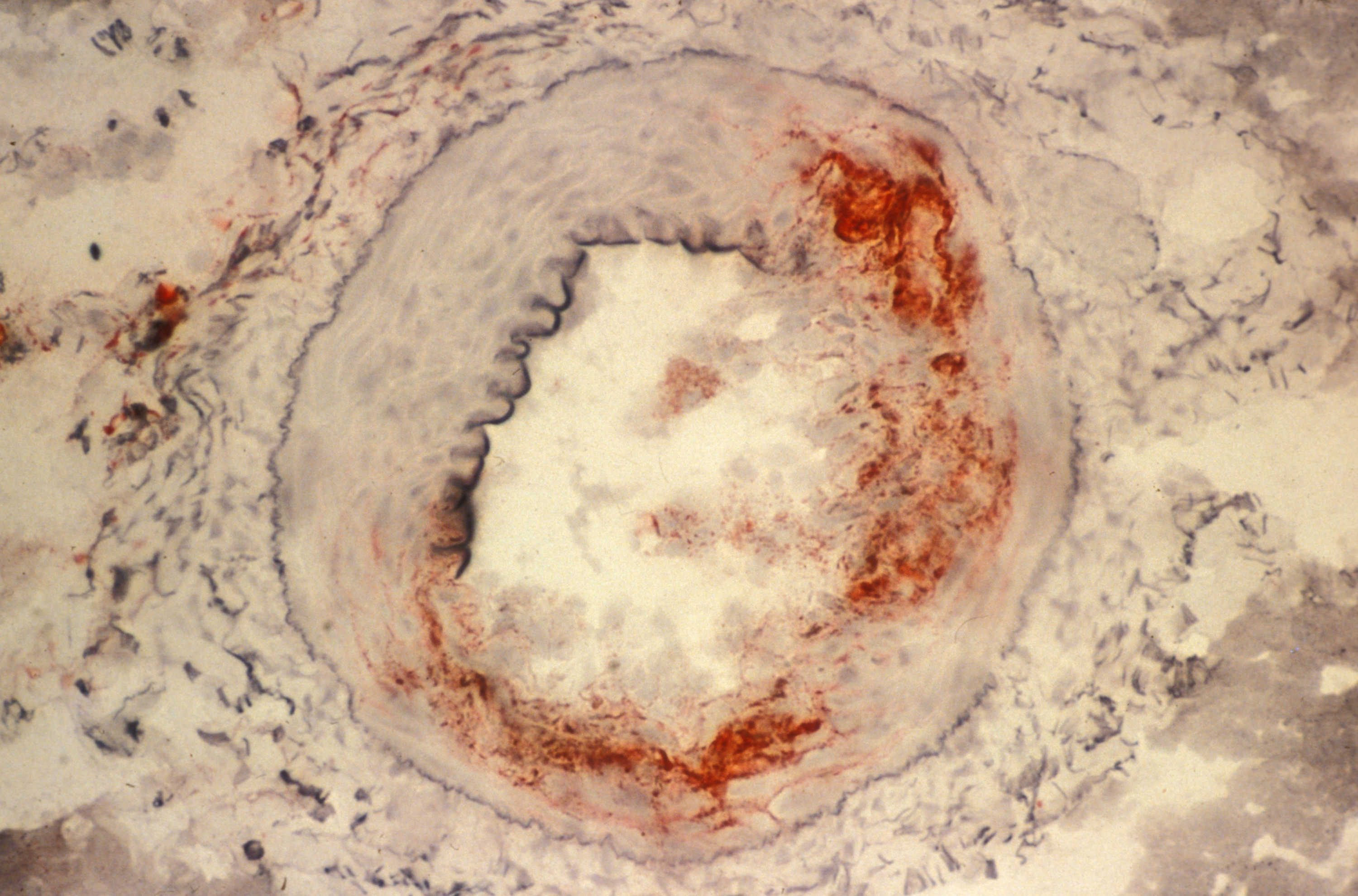

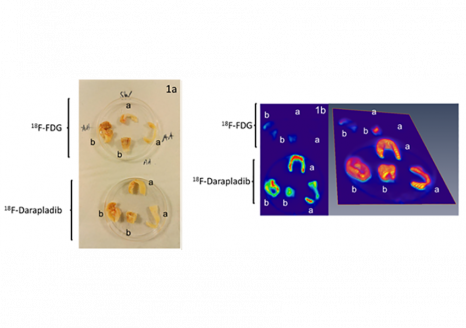

Pour commencer, les chercheurs ont étudié le métabolisme du cholestérol chez des souris atteintes de SCA3 et mis en évidence un déséquilibre du métabolisme du cholestérol et une diminution de l’enzyme CYP46A1. Ces premiers résultats ont conduit les chercheurs à tester si restaurer l’expression de cette enzyme chez des souris atteintes de SCA3 pouvait être bénéfique. Ils ont réalisé une injection unique d’un vecteur de thérapie génique portant le gène CYP46A1 dans le cervelet de souris SCA3 et ont mis en évidence une diminution de la dégénérescence des neurones de Purkinje du cervelet, une amélioration des troubles moteurs, et la diminution des agrégats d’ataxine 3 par rapport aux souris malades non traitées.

« Ces résultats montrent que CYP46A1 est une cible thérapeutique importante pour restaurer ce métabolisme, diminuer les agrégats de protéines mutées toxiques et ainsi améliorer les symptômes de la maladie », explique Nathalie Cartier-Lacave, directrice de recherche Inserm.

Pour aller plus loin dans la compréhension du phénomène, ils ont mis en évidence que la voie qui permet d’évacuer les protéines malformées ou mutées, la voie de l’autophagie, est perturbée chez des souris SCA3. Cela leur a permis de conclure que les ataxines 3 s’agrègent à cause du dysfonctionnement de cette voie. En revanche, si on arrive à réinstaller un niveau normal de CYP46A1, l’autophagie est restaurée, atténuant ainsi les symptômes de la maladie.

De façon intéressante, les chercheurs ont observé que les agrégats d’ataxine 2 sont également mieux évacués lors de la surexpression de l’enzyme, ouvrant des espoirs thérapeutiques, un seul produit pouvant potentiellement être efficace pour plusieurs pathologies rares sévères.