Environ 60 à 80 % des Françaises seraient aujourd’hui concernées par le port de tampon. ©

Tous les ans, une centaine de cas de syndromes de choc toxique staphylococcique liés à l’utilisation de tampons périodiques pourraient avoir lieu en France, selon certaines estimations. Caractérisé par de multiples symptômes, notamment par une forte fièvre et des éruptions cutanées, ce syndrome peut conduire dans les cas les plus extrêmes à des défaillances multi-organes et au décès. Si son incidence reste rare, des chercheurs de l’Inserm, du CNRS, des Hospices Civils de Lyon, de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et de l’ENS Lyon au sein du Centre International de recherche en infectiologie et du Centre National de référence des staphylocoques, ont identifié plusieurs facteurs de risque. Ils montrent notamment que le port de tampon pendant plus de six heures ou au cours de la nuit est associé à un risque plus élevé de syndrome de choc toxique. Cette étude menée auprès de 180 femmes, publiée dans eClinicalMedecine le 10 mars 2020, devra faire l’objet de confirmation auprès d’une population plus large et demande à être complétée par des analyses de toxicité qui seraient les seules à pouvoir prouver un lien de cause à effet. En attendant, les chercheurs recommandent de renforcer les messages de prévention liés au mésusage des tampons.

Le syndrome du choc toxique staphylococcique liés à l’utilisation de tampons périodiques a beaucoup fait parler de lui dans les années 1980. Touchant à l’époque près de 10 jeunes femmes sur 100 000 aux États-Unis tous les ans, son incidence a été considérablement réduite depuis grâce à la diffusion de tampons en fibres de cellulose ou de coton. Néanmoins, plusieurs cas sont toujours signalés chaque année, aussi bien outre-Atlantique qu’en France, surtout chez les adolescentes. Pour les chercheurs, il est donc essentiel d’identifier les facteurs de risque qui augmentent la probabilité pour les femmes de développer ce syndrome, d’autant que 60 à 80 % des Françaises seraient aujourd’hui concernées par le port de tampon.

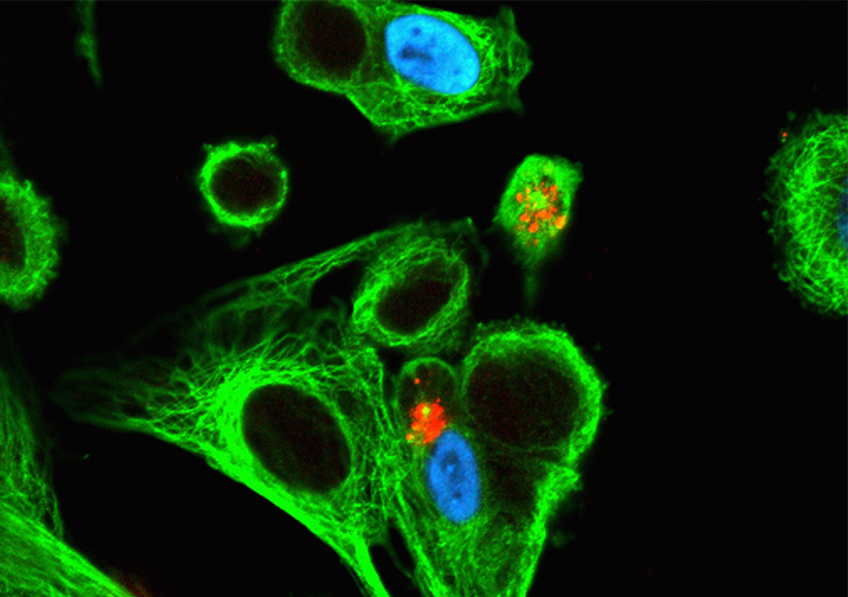

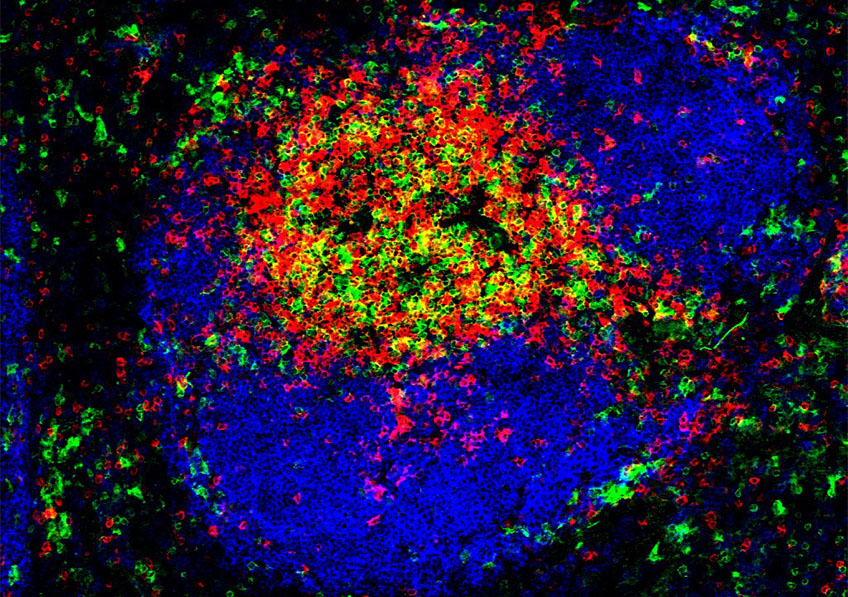

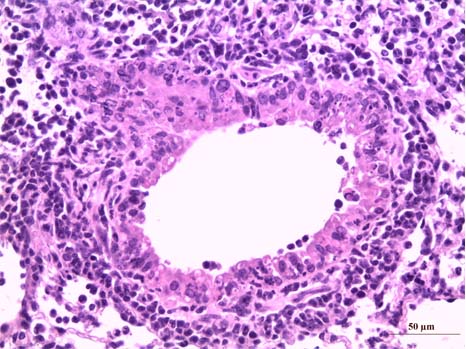

Le syndrome du choc toxique est lié à la présence d’une bactérie, Staphylococcus aureus ou staphylocoque doré, dans le microbiote vaginal de certaines femmes, productrice de la toxine TSST-1. Néanmoins, la présence de cette bactérie ne suffit pas à elle-seule à expliquer le choc toxique. Il faut par ailleurs que la femme porte une protection intravaginale (tampon, coupe menstruelle…) et qu’elle soit dépourvue d’anticorps capables de lutter contre la toxine TSST1. Le fait que certaines femmes combinent ces trois facteurs de risque mais ne développent aucune complication suggérait toutefois que ce n’est pas tant le port de tampon qui est problématique, mais plutôt un mésusage de celui-ci.

Dans une étude publiée dans eClinicalMedecine, des chercheurs de l’Inserm, du CNRS, de l’ENS, de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et des Hospices Civils de Lyon, au sein du Centre International de recherche en infectiologie et du Centre National de référence des staphylocoques, ont cherché à identifier les caractéristiques d’un usage de tampon associé à un risque plus élevé de syndrome de choc toxique.

Durée d’usage

Pour cela, les chercheurs ont fait remplir un questionnaire à 55 jeunes femmes porteuses de tampons, ayant été victimes entre 2011 et 2017 d’un choc toxique, et à 126 femmes contrôles, n’ayant jamais souffert de ce syndrome. L’âge médian de ces participantes était de 17 ans, ce qui reflète bien le fait que ce sont surtout des femmes jeunes qui sont touchées. Les questions portaient notamment sur leur durée d’usage des tampons, leur lecture des instructions incluses avec la boîte de protections hygiéniques ou encore l’éducation qu’elles avaient reçue sur le sujet.

Les chercheurs montrent que le risque de syndrome de choc toxique est multiplié par deux lorsque le port de tampon dépasse une durée de six heures, et par trois quand le tampon est porté toute la nuit (la durée d’usage pouvant alors atteindre huit heures ou plus). Par ailleurs, le fait de ne pas lire les instructions accompagnant la boîte de tampons ou de ne pas les suivre est également associé à un risque accru de choc toxique. A noter que si ces résultats permettent de mieux évaluer les risques liés à un mauvais usage des tampons, ils ne démontrent pas un lien de causalité entre le port de ces protections et le choc toxique.

« Aux États-Unis, le FDA recommande de ne pas dépasser huit heures d’usage, et c’est généralement ce qui est indiqué sur les boîtes de tampons vendues en France. Notre étude est la première à remettre cette durée en question. Par ailleurs, nous souhaitons attirer l’attention sur la nécessité d’améliorer l’éducation des jeunes filles. Souvent, ce sont les mères qui s’en chargent, et si elles sont tout à fait capables d’expliquer l’usage du tampon à leurs filles, elles ne sont pas toujours bien informées sur le risque de choc toxique et sur comment le prévenir », souligne Gérard Lina, qui a dirigé l’étude.

Alors que le syndrome de choc toxique pendant les règles touche surtout les jeunes filles, avec un pic autour de l’âge de 15 ans, les auteurs de l’étude appellent à inclure des notions sur le sujet dans les cours d’éducation sexuelle dispensés à l’école, et à s’appuyer plus clairement sur les professionnels de santé qui voient ces jeunes patientes, afin de faire passer les messages de prévention.