L’ENP a pour objectif de fournir des indicateurs fiables qui permettent de surveiller l’évolution de la santé périnatale. Crédits : Adobe Stock

Les enquêtes nationales périnatales (ENP) sont réalisées à intervalles réguliers depuis près de 30 ans sous la direction de l’Équipe de recherche en épidémiologie obstétricale périnatale et pédiatrique de l’Inserm (EPOPé) et copilotées par la direction générale de la Santé (DGS), la direction générale de l’Offre de soins (DGOS), la direction de la Recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) et Santé publique France. Elles ont pour objectif de fournir des indicateurs fiables qui permettent de surveiller l’évolution de la santé périnatale et d’orienter les politiques publiques relatives à la prévention et à la prise en charge au cours de la grossesse, de l’accouchement et de la période de post-partum en France. Jusqu’ici, cinq enquêtes avaient déjà eu lieu, en 1995, 1998, 2003, 2010 et 2016 (voir encadré).

Rendus publics le 6 octobre 2022, les résultats de l’enquête nationale périnatale 2021 (ENP 2021) apportent un éclairage essentiel sur l’état de santé actuel des mères et des nouveau-nés, les pratiques médicales pendant la grossesse et l’accouchement, ainsi que les caractéristiques démographiques et sociales des femmes et des familles.

Les résultats de cette nouvelle édition sont issus d’une enquête de terrain réalisée en mars 2021, ayant permis un recueil sur 13 631 naissances auprès de 13 404 femmes, dont 12 939 naissances et 12 723 femmes en métropole et 692 naissances et 681 femmes dans les départements et régions d’outre-mer (DROM).

L’édition 2021 de l’ENP se distingue des enquêtes précédentes à plusieurs égards. D’une part, l’enquête s’est enrichie pour la première fois d’un volet « suivi à deux mois », qui permet d’interroger les mères deux mois après la naissance, et de préciser leur état de santé et celui de leurs enfants. Ce suivi a été réalisé grâce à un questionnaire en ligne ou par téléphone, pour les femmes l’ayant accepté.

D’autre part, l’enquête de terrain s’est déroulée au cours de la troisième vague de la pandémie de Covid-19 et les femmes interrogées avaient ainsi traversé la deuxième vague de la pandémie (octobre-décembre 2020) durant leur grossesse. Ce contexte particulier doit être pris en compte pour l’interprétation de certaines évolutions présentées dans le rapport.

Les résultats présentés ci-dessous ne concernent que la métropole. Les données relatives aux DROM feront l’objet de rapports spécifiques par département, publiés début 2023.

Trente ans d’enquêtes nationales périnatales

Les enquêtes nationales périnatales portent sur la totalité des naissances survenues pendant une semaine dans l’ensemble des maternités françaises (y compris les maisons de naissance en 2021). Ces enquêtes sont réalisées depuis 1995, à intervalles réguliers.

Les informations sont recueillies à partir d’un entretien avec les mères lors de leur séjour en maternité et à partir des informations de leur dossier médical. Par ailleurs, des données sur les caractéristiques des maternités et l’organisation des soins dans les services sont recueillies. L’ensemble des informations obtenues fournit des estimations fiables des indicateurs et de leur évolution depuis la précédente enquête en 2016.

L’analyse des données et la rédaction du rapport ont été menées par les scientifiques de l’Inserm, en collaboration avec Santé publique France, la direction de la Recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, la direction générale de l’Offre de soins et la direction générale de la Santé.

Résultats concernant la grossesse

Caractéristiques des femmes

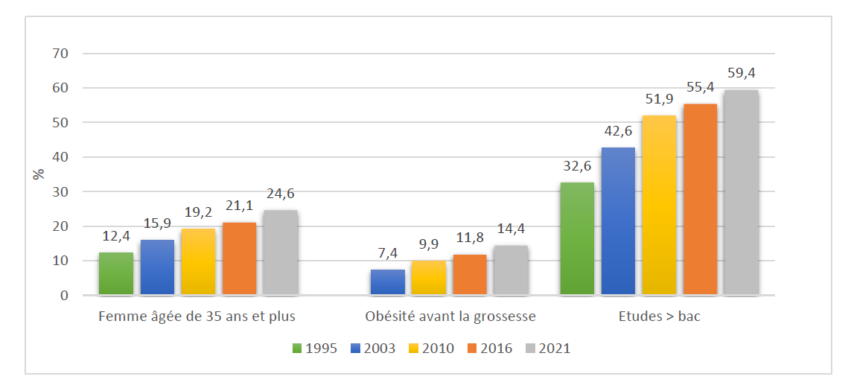

L’enquête s’est intéressée à l’âge des femmes au moment de la grossesse. Les données recueillies permettent de constater que la tendance au report des naissances à des âges maternels plus élevés (déjà observée depuis plusieurs décennies) se poursuit.

Ainsi, la part des femmes âgées de 35 à 39 ans à l’accouchement et celle de 40 ans et plus sont en augmentation depuis 2016 (19,2 % en 2021 contre 17,2 % en 2016 et 5,4 % en 2021 contre 3,9 %, respectivement).

Par ailleurs, les données montrent aussi une augmentation du nombre de femmes en surpoids ou obèses avant la grossesse. En 2021, 23,0 % des femmes interrogées étaient en surpoids et 14,4 % obèses, contre respectivement 19,9 % et 11,8 % en 2016.

L’ENP s’est également penchée sur les conditions économiques et sociales des femmes. L’enquête révèle une augmentation du niveau d’études. On observe en 2021 que 59,4 % des femmes enceintes ont un niveau d’études supérieur au baccalauréat (contre 55,4 % en 2016) et 22,3 % un niveau bac+5 ou plus (contre 17,9 % en 2016).

Entre 2016 et 2021, le taux de femmes sans couverture sociale en début de grossesse et/ou couverture maladie complémentaire a diminué.

La part des femmes arrivées en France depuis moins d’un an au moment de l’accouchement est plus faible en 2021 qu’en 2016 – ce qui peut s’expliquer par la fermeture des frontières pendant la pandémie.

Prévention pendant la grossesse

Le suivi de la grossesse est principalement réalisé par un gynécologue-obstétricien, qui demeure le professionnel le plus fréquemment consulté pour la surveillance prénatale. Toutefois, pour près de 40 % des femmes, une sage-femme a été la responsable principale de la surveillance dans les six premiers mois de la grossesse, en particulier en secteur libéral. Ce chiffre est en augmentation notable depuis 2016.

Ce suivi de la grossesse est l’occasion de mettre en place des mesures de prévention visant à améliorer la santé des mères et de leurs bébés. Certains indicateurs se sont d’ailleurs nettement améliorés depuis 2016.

C’est notamment le cas de la consommation de substances psychoactives, les professionnels de santé étant particulièrement actifs pour mettre en place des mesures de prévention dans ce domaine. On observe ainsi que la proportion des femmes déclarant une consommation de tabac au 3e trimestre de grossesse est en diminution (12,2 % en 2021 contre 16,3 % en 2016), de même que celle des femmes déclarant consommer du cannabis durant la grossesse (1,1 % contre 2,1 %). En 2021, environ 97 % des femmes ont déclaré n’avoir jamais consommé d’alcool durant la grossesse. Néanmoins, ces chiffres sont à prendre avec précaution surtout concernant la consommation d’alcool qui est souvent sous-déclarée par les femmes enceintes.

Concernant la vaccination contre la grippe, on constate également des progrès. En 2021, le vaccin a été proposé à 58,9 % des femmes et 30,4 % des femmes ont été vaccinées, soit une très forte augmentation par rapport à 2016, où cette dernière proportion ne s’élevait qu’à 7,4 %. La campagne de vaccination 2020-2021 a toutefois été marquée par une demande de vaccination contre la grippe inhabituelle de la part de la population, dans le contexte d’épidémie de Covid-19 et à un moment où le vaccin anti-Covid n’était pas encore disponible.

Malgré ces progrès, plusieurs points de vigilance sont soulignés dans le rapport. La prévention des anomalies de fermeture du tube neural par la prise d’acide folique (vitamine B9) est encore mise en place trop tardivement puisque seules 28,3 % des femmes commencent à prendre de l’acide folique en supplément avant la grossesse, comme recommandé.

De même, seules 16,0 % des femmes déclarent avoir reçu des conseils pour limiter la transmission du cytomégalovirus (CMV), traduisant un faible impact des recommandations.

Pathologies et état psychologique au cours de la grossesse

L’enquête permet aussi un éclairage sur la santé physique et mentale des femmes au cours de la grossesse.

En cette période de pandémie de Covid-19, des données ont été recueillies sur l’infection par le SARS-CoV-2. Au total, 678 femmes (soit 5,7 % de l’effectif) ont été infectées durant leur grossesse, dont 9,8 % au cours du 1er trimestre, 40,9 % pendant le 2e trimestre et 49,3 % lors du 3e trimestre.

Complication fréquente au cours de la grossesse, le diabète gestationnel a fait l’objet d’un dépistage pour 76,1 % des femmes en 2021 contre 73,2 % en 2016. Ce taux est élevé par rapport à ce que l’on pourrait attendre, faisant penser que le dépistage est encore fréquemment réalisé chez des femmes ne correspondant pas à la population cible des recommandations du Collège national des gynécologues-obstétriciens français, datant de 2010.

La fréquence du diabète gestationnel a augmenté (16,4 % en 2021 contre 10,8 % en 2016), ce qui peut être expliqué en partie par l’augmentation de la fréquence de réalisation du dépistage, mais aussi par l’augmentation de la prévalence des facteurs de risque (âge maternel et obésité notamment), ou encore par une prise en compte croissante des critères de diagnostic figurant dans des recommandations pour la pratique clinique en vigueur depuis 2010.

Concernant la santé mentale des femmes, si elle est comparable, entre les deux éditions, au moment de la découverte de la grossesse (plus de 70 % se déclaraient heureuses d’être enceintes), elle semble s’être dégradée pendant la grossesse (63,2 % des femmes se sont senties « bien » durant la grossesse en 2021 contre 67,7 % en 2016). La part des femmes ayant consulté un professionnel de santé pour des difficultés psychologiques en cours de grossesse est en augmentation (8,9 % en 2021 contre 6,4 % en 2016). Les données de l’ENP 2021 ne permettent pas de savoir dans quelle mesure cette évolution est liée au contexte de pandémie de Covid-19, où la santé mentale de la population générale s’est également dégradée.

Résultats concernant l’accouchement et le nouveau-né

Médicalisation de l’accouchement, quelles évolutions ?

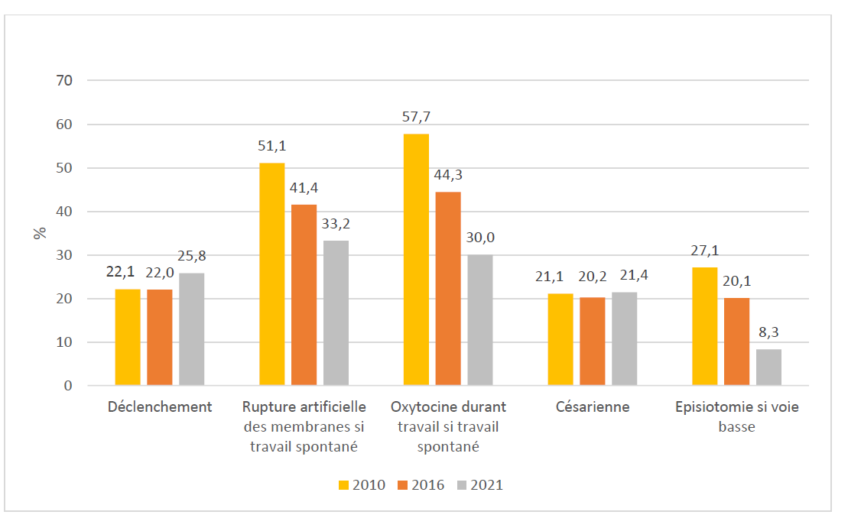

Globalement, à l’exception du déclenchement du travail dont la fréquence est en augmentation (25,8 % contre 22,0 % en 2016), la tendance est à une diminution du recours aux interventions visant à accélérer le travail et à une moindre médicalisation de l’accouchement.

Les données suggèrent ainsi qu’il y a eu moins de rupture artificielle des membranes en 2021 qu’en 2016 (33,2 % parmi les femmes en travail spontané contre 41,4 %) et moins d’administration d’oxytocine durant le travail (30,0 % parmi les femmes en travail spontané contre 44,3 %).

De même, le taux d’épisiotomie, déjà en phase décroissante depuis plusieurs décennies, a encore fortement diminué, passant de 20,1 % en 2016 à 8,3 % en 2021.

Par ailleurs, le taux de césarienne est stable depuis 2010 et concerne 21,4 % des accouchements en 2021. Le fait d’avoir accouché par césarienne lors d’un précédent accouchement reste le facteur de risque majeur de césarienne.

Enfin, on peut noter que plus de 90 % des femmes ont reçu, comme recommandé, de l’oxytocine après la naissance de leur enfant pour diminuer le risque d’hémorragie du post-partum (saignements ≥ 500 ml après l’accouchement), qui survient malgré tout dans 11,6 % des cas.

Évaluation de la douleur pendant l’accouchement

Le taux d’analgésie locorégionale au cours du travail se maintient à un niveau élevé. En effet, 82,7 % des femmes ont eu une analgésie péridurale (contre 81,4 % en 2016). Ce taux important est en accord avec le souhait des femmes. Le taux d’auto-administration de l’analgésie par pompe type PCEA a aussi connu une nette augmentation (74,2 % contre 53,8 % en 2016).

De plus, les femmes ont rapporté recourir plus fréquemment à des méthodes non médicamenteuses (la mobilité, le bain ou la douche durant le travail, les massages…) pour gérer la douleur liée aux contractions. L’ensemble des méthodes utilisées permet d’obtenir une bonne satisfaction des femmes puisqu’elles sont plus de 90 % à être « satisfaite » voire « très satisfaite » des méthodes utilisées pour soulager la douleur.

Pour cette nouvelle édition de l’ENP, une attention toute particulière a été portée à la douleur ressentie par les femmes au moment de l’accouchement. Malgré le taux important d’analgésie et un taux de satisfaction élevé, les femmes ressentent fréquemment une douleur avec un niveau considéré comme insupportable au moment de la naissance de leur enfant, aussi bien par voie basse spontanée que par voie basse instrumentale (29,7 % d’entre elles en cas de voie basse spontanée et 37,8 % en cas de voie basse instrumentale).

De même, en cas de césarienne, le niveau de douleur ressentie par les femmes est élevé avec 10,4 % d’entre elles ayant ressenti une douleur insupportable au début de la césarienne.

Quelques résultats clés sur les établissements métropolitains

L’ENP 2021 apporte aussi quelques résultats issus d’une enquête complémentaire auprès des établissements de santé.

- Au 15 mars 2021, la France métropolitaine comptait 456 maternités et 6 maisons de naissance contre 497 maternités en mars 2016 soit environ 8% de maternités en moins en 5 ans.

- Les très grandes maternités d’au moins 3 500 accouchements par an réalisent 15 % des accouchements.

- L’équipement global des maternités s’est amélioré. Ainsi, près de 90% des établissements déclarent disposer, au sein du secteur naissance ou contigu à ce secteur, d’un bloc opératoire dédié à la réalisation des césariennes.

- Environ la moitié des maternités ont recours à des intérimaires et/ou vacataires ; 49,7% pour les gynécologues-obstétriciens, 50,9 % pour les anesthésistes-réanimateurs, 41,3 % pour les pédiatres et 38,4 % pour les sages-femmes.

Santé de l’enfant à la naissance

Le poids de naissance moyen en 2021 est 3,264 kg, ce qui est globalement stable par rapport 2016 (3,251 kg).

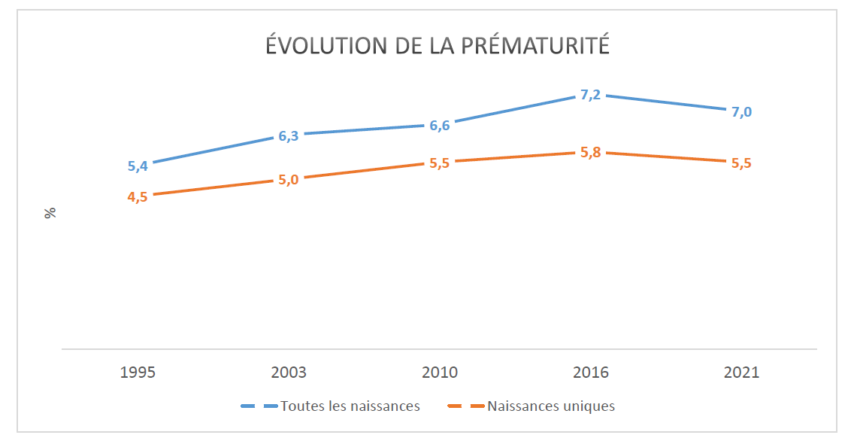

On ne retrouve pas de différence en matière d’âge gestationnel (nombre de semaines écoulées entre la date estimée de conception et la date d’accouchement) à la naissance entre 2021 et 2016. Le taux de prématurité (qui correspond à un âge gestationnel à la naissance inférieur à 37 semaines d’aménorrhée) est stable à 7,0 % ainsi que la proportion d’enfants pesant moins de 2 500 grammes (7,1 %).

Les gestes de réanimation à la naissance sont plus fréquents en 2021 qu’en 2016. En 2021, 7,8 % des enfants ont nécessité une ventilation au masque contre 6,3 % en 2016. Cependant, en dépit de ces manœuvres de réanimation plus fréquentes à la naissance, la fréquence des hospitalisations est stable (y compris pour les enfants à terme) par rapport à 2016, quel que soit le service concerné.

Par ailleurs, l’enquête souligne que près de 90 % des femmes ont eu un contact peau à peau avec leur enfant dans les deux heures après l’accouchement, que ce soit en salle de naissance, au bloc opératoire ou en salle de réveil.

Enfin, la durée du séjour en maternité après l’accouchement continue de diminuer, aussi bien chez les femmes ayant accouché par voie basse que chez celles ayant accouché par césarienne. En moyenne, la durée de séjour est de 3,7 jours (contre 4,0 jours en 2016).

Les durées de séjour très courtes, 2 jours ou moins, sont trois fois plus fréquentes qu’en 2016. Mais ce résultat est à interpréter au regard du contexte sanitaire, les femmes inclues dans l’ENP 2021 ayant accouché durant la 3ème vague de Covid-19, avec probablement une volonté de retour à domicile plus précoce qu’habituellement.

Principaux enseignements du suivi à deux mois

Le suivi à deux mois constitue une des nouveautés de l’ENP 2021 qui permet de tirer de précieux enseignements sur le vécu des femmes dans les semaines qui suivent leur accouchement. Il rend possible d’envisager des pistes pour mieux les accompagner, au bénéfice de leur santé et de celle de leur enfant. Au total, 67,5 % des femmes ayant accepté l’entretien en maternité ont répondu 2 mois après l’accouchement.

Deux axes ont particulièrement été étudiés dans cette enquête : la santé mentale des femmes et leur vécu face aux soins et à l’accompagnement de la part des professionnels de santé.

Santé mentale et accompagnement des professionnels de santé

Pour la première fois, l’enquête révèle que 16,7 % des femmes présentent des symptômes suggérant une dépression post-partum, évaluée à partir de l’échelle EPDS à deux mois après l’accouchement – sans qu’il ne soit possible de dire quel est le lien avec la dégradation de la santé mentale de la population générale pendant la pandémie. Par ailleurs, 15,5 % des femmes déclarent avoir vécu difficilement ou très difficilement leur grossesse et 11,7 % avoir un mauvais voire très mauvais vécu de leur accouchement.

De plus, l’enquête révèle qu’environ 10 % d’entre elles rapportent avoir été confrontées à des paroles ou attitudes inappropriées de la part des soignants pendant leur grossesse, leur accouchement ou le séjour à la maternité et 6,7 % à des gestes inappropriés. Des progrès doivent également être réalisés pour obtenir le consentement des femmes avant la réalisation des actes et interventions lors de la grossesse et de l’accouchement. Par exemple, 4,2 % des femmes déclarent que les professionnels n’ont jamais demandé leur accord avant la réalisation d’un toucher vaginal durant la grossesse.

Néanmoins, les femmes demeurent globalement satisfaites du suivi qu’elles ont reçu. Plus de 90 % se disent « satisfaites » voire « très satisfaites » de leur prise en charge médicale durant leur suivi de grossesse et de leur prise en charge par les professionnels de santé en salle de naissance.

Suite à l’accouchement, elles sont aussi nombreuses à avoir bénéficié de la visite à domicile d’une sage-femme (79,1 %).

Quasiment toutes les femmes ont reçu des conseils sur le mode de couchage de leur enfant. Elles suivent globalement bien ce conseil puisque 79,6 % déclarent coucher toujours leur enfant sur le dos et 11,6 % souvent. En revanche, seulement la moitié des femmes déclarent avoir reçu des conseils sur la manière de calmer les pleurs de leur enfant.

Données relatives à l’allaitement

Le taux d’allaitement à la maternité reste plutôt stable puisque 56,3 % des femmes allaitent exclusivement leur enfant à la maternité en 2021 contre 54,6 % en 2016, et 13,4 % d’entre elles réalisent un allaitement mixte contre 12,5 % en 2016. Il est intéressant de noter qu’avant l’accouchement, les femmes étaient pourtant 64,8 % à avoir choisi un allaitement exclusif et 8,5 % un allaitement mixte.

Le taux d’allaitement à 2 mois est plus bas : 34,4 % des femmes allaitent exclusivement leur enfant, 19,8 % réalisent un allaitement mixte et 45,8 % nourrissent leur enfant avec du lait artificiel. L’enquête ancillaire Epifane, publiée courant 2023, permettra d’apporter des informations complémentaires sur la durée de l’allaitement en France.

Conclusions et perspectives

L’ENP 2021 permet de recueillir des données clés et de souligner les évolutions depuis 2016 des principaux indicateurs de santé périnataux. Présentés de manière transparente et rigoureuse, ces indicateurs revêtent une importance capitale pour les femmes, les professionnels et les pouvoirs publics, afin d’aider à la décision et à l’évaluation des actions de santé en faveur des femmes et de leurs enfants, au cours de la grossesse, de l’accouchement et de la période de post-partum.

Comme pour les précédentes enquêtes, les données de l’ENP 2021 vont être exploitées par les chercheurs afin d’étudier plus en détail les différents résultats. De plus, pour les femmes et les co-parents n’ayant pas exprimé d’opposition, elles vont être fusionnées avec le système national des données de santé (SNDS), données de l’Assurance maladie notamment, afin d’enrichir les analyses ultérieures.