Des scientifiques de l’Inserm viennent de mettre en évidence qu’un régime riche en graisse et en sucre empêche la destruction des neurones du système nerveux entérique chez la souris. En ralentissant le vieillissement naturel de ce second cerveau, ce régime particulier contribuerait au développement de l’obésité. C’est la conclusion surprenante d’un projet de recherche franco-allemand coordonné par Michel Neunlist, directeur de recherche à l’Inserm et Raphaël Moriez de l’Unité Inserm 913 « Neuropathies du système nerveux entérique et pathologies digestives : implication des cellules gliales entériques » à Nantes. Trop nombreux, ces neurones seraient alors trop efficaces et accélèreraient la vidange gastrique. Cet effet pourrait contribuer au développement de l’obésité en diminuant les signaux de satiété et en augmentant ainsi la prise alimentaire. Ces travaux sont publiés dans The Journal of Physiology.

Le mini cerveau de la faim

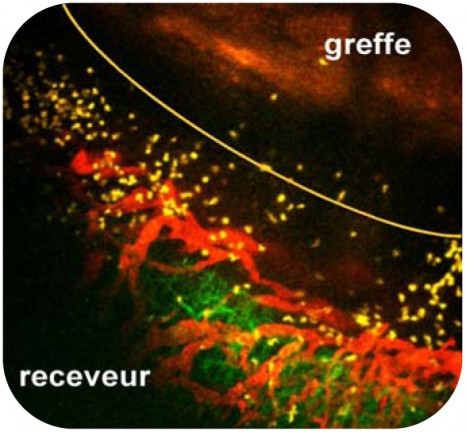

En plus de notre cerveau qui contrôle l’ensemble des fonctions physiologiques, notre organisme dispose d’un second cerveau chargé de réguler les fonctions digestives. Cet autre cerveau, ou système nerveux entérique (SNE), est situé tout le long du tube digestif ; il est composé de plus de 100 millions de neurones faisant ainsi du tube digestif le second organe neurologique de notre corps. Le SNE joue un rôle central dans le contrôle de nombreuses fonctions allant de la régulation de la motricité digestive (vidange gastrique, transit colique), à l’absorption des nutriments en passant par le contrôle des fonctions de la barrière intestinale, barrière qui protège des agents pathogènes extérieurs.

Depuis quelques années les chercheurs découvrent le rôle clef du SNE, véritable acteur dans de nombreuses pathologies non seulement digestives (maladies fonctionnelles digestives, maladies inflammatoires chroniques intestinales) mais aussi extra-digestives (maladie de Parkinson). De manière surprenante, alors que l’obésité est une pathologie en très nette augmentation et représente un véritable défi en santé publique, très peu de données sur l’implication du rôle du SNE dans cette pathologie existent. Ceci est d’autant plus surprenant que le SNE joue aussi un rôle central dans le contrôle des fonctions clés nécessaires à l‘absorption des aliments et aussi à la régulation de la prise alimentaire.

Afin de disposer d’éléments plus précis sur le sujet, les chercheurs (1) ont étudié l’impact d’un régime riche en sucre et graisse sur le SNE et ses répercussions sur la vidange gastrique et le transit intestinal.

En empêchant la maturation du second cerveau un régime riche en graisse et en sucre contribuerait au développement de l’obésité.

Ces travaux ont mis en évidence, de manière inattendue, que ce régime administré à des souris jeunes, prévenait la perte de neurones observée normalement chez les animaux contrôles au cours du temps.

« Nous pensons qu’en empêchant l’évolution naturelle du système nerveux entérique au cours du temps, le régime riche en graisse et sucre empêcherait le tube digestif de s’adapter à un régime correspondant à l’âge adulte et maintiendrait son phénotype jeune correspondant à une période de la vie où la prise alimentaire est maximale » déclare Raphaël Moriez.

D’un point de vue fonctionnel, cette neuroprotection induite par le régime hypercalorique conduit à une modification des fonctions gastriques. Ainsi, chez les animaux recevant le régime riche en graisse et sucre, la vidange gastrique est trop rapide par rapport aux animaux contrôles et pourrait directement contribuer au développement de l’obésité en diminuant les signaux de satiété et en augmentant ainsi la prise alimentaire. Ce même phénomène d’accélération de la vidange gastrique est observé chez les patients obèses.

D’un point de vue physiologique, cet effet ‘neuroprotecteur’ du régime hypercalorique est associé à une augmentation de la production gastrique d’un facteur neuroprotecteur, le GDNF, lui-même induit par la leptine, une hormone désormais bien connue pour réguler la satiété chez l’homme.

Ces travaux mettent en exergue la capacité des nutriments à moduler le fonctionnement du second cerveau et le rôle de ce cerveau dans le développement de l’obésité, en particulier juvénile. A terme, la prévention de pathologies neurodégénératives digestives voire du système nerveux central pourrait être modifiée par des approches nutritionnelles.

Note

(1) De l’Unité Inserm U913 de l’Université de Nantes en collaboration avec des chercheurs allemands (Université de Munich) et de l’UMR Inserm U773