© Photo de i yunmai sur Unsplash

© Photo de i yunmai sur Unsplash

Les équipes lilloises des Professeurs François Pattou (Université de Lille, CHU de Lille, Inserm, Institut Pasteur de Lille) et Philippe Preux (Université de Lille, Inria) ont développé un outil capable de prédire, de manière personnalisée, la perte de poids attendue durant 5 ans chez un patient après une chirurgie bariatrique. Basé sur 7 variables ainsi que l’intelligence artificielle, il a été construit à partir d’une cohorte de 1.500 patients opérés et suivis depuis plus de quinze ans au CHU de Lille. Les performances du modèle ont ensuite été validées chez plus de 10.000 patients suivis en France (Montpellier, Lyon, Valenciennes, Boulogne) et à l’étranger (Pays-Bas, Finlande, Suède, Suisse, Singapour, Mexique, Brésil), dans le cadre du projet européen IMI Sophia. L’application est déjà en ligne, à la disposition des équipes de soins et des patients. La publication de ces résultats dans la prestigieuse revue The Lancet Digital Health vient souligner l’excellence de ce projet interdisciplinaire original initié il y a 3 ans.

Personnaliser la prise en charge des patients grâce à l’intelligence artificielle

Face à l’augmentation de la prévalence de l’obésité dans nos sociétés, la chirurgie bariatrique s’est imposée comme un traitement efficace pour une perte de poids durable et une prolongation de l’espérance de vie en meilleure santé. Il est cependant difficile de prévoir les résultats de celle-ci dans la durée après l’intervention. De nombreux modèles ont été développés pour fournir aux chirurgiens des outils de prédiction de perte de poids postopératoire. Mais pour que ces modèles soient pertinents d’un point de vue clinique, ils doivent permettre de pouvoir la prédire sur une période d’au moins cinq ans.

Le Pr François Pattou, Chef du service de chirurgie générale et endocrinienne au CHU de Lille, et directeur du laboratoire de recherche translationnelle sur le diabète (Inserm, Institut Pasteur de Lille, Université de Lille, CHU de Lille) s’est rapproché de Philippe Preux, professeur à l’Université de Lille et responsable de l’équipe-projet Inria SCOOL (intégrée au laboratoire CRIStAL commun à l’Université de Lille, au CNRS et à Centrale Lille Institut) pour développer son propre outil à partir de données collectées depuis 2006 sur les résultats de ses chirurgies bariatriques. Les chercheurs sollicités ont mis en œuvre des algorithmes capables de prédire la perte de poids attendue après une chirurgie bariatrique à partir de ces données.

« Les données dont nous disposions pour chaque patient étaient vastes mais le nombre de patients, lui, était restreint à quelques milliers » précise Patrick Saux, doctorant Inria et premier auteur de la publication. « Nous avons donc compensé ce faible échantillon en nous appuyant sur l’expertise des médecins et des diététiciens. C’est là tout l’intérêt du travail interdisciplinaire ».

Une collaboration remarquable entre chercheurs en intelligence artificielle et professionnels de santé

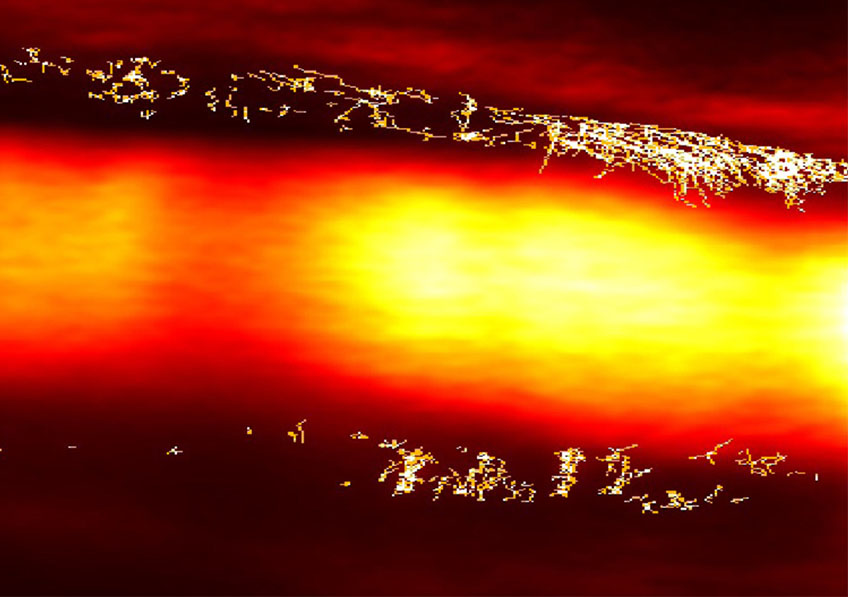

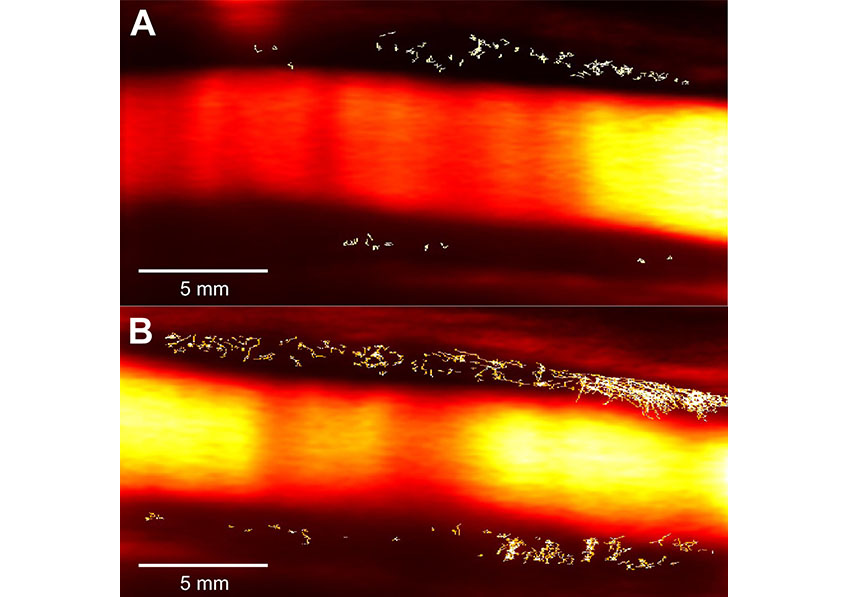

Le modèle mis au point aboutit à une courbe, propre à chaque individu, décrivant l’évolution attendue du poids jusqu’à cinq ans après la chirurgie. Ce qui présente plusieurs avantages : d’abord, pour le patient, qui peut réellement visualiser sa future perte de poids.

« Certains ont des attentes irréalistes avant une chirurgie bariatrique. Un support graphique permet d’éviter un trop grand décalage avec la réalité et de mieux anticiper la trajectoire de poids attendue après la chirurgie », estime Patrick Saux.

Ensuite, pour le médecin, car un écart important avec l’évolution prévue peut être synonyme de complication, d’un besoin de réopérer ou de changer le traitement postopératoire.

Les algorithmes utilisés pour ce modèle reposent sur des arbres de décision, c’est-à-dire des séries de questions : l’âge du patient, son poids, s’il est fumeur ou non, s’il a du diabète, le type de chirurgie envisagée…. Ils sont très robustes, leurs prédictions sont relativement précises et ils sont en outre facilement interprétables. Les médecins ont ainsi pu vérifier que les algorithmes prenaient en compte suffisamment de critères pertinents pour faire leurs prédictions.

Les experts en santé ont également contribué à affiner les algorithmes de lissage : le modèle n’étant créé qu’à partir de données récoltées ponctuellement (avant la chirurgie, puis après trois mois, un an, deux ans…), il fallait combler les vides entre ces collectes.

« Là encore, le médecin sait à quoi ressemble habituellement la courbe de poids, donc il nous aide à chercher dans la bonne direction », apprécie Patrick Saux.

Une publication dans The Lancet Digital Health qui présente les résultats de l’étude

Les objectifs de l’étude étaient les suivants :

- Concevoir un système pour prédire la trajectoire de perte de poids postopératoire ;

- En étudier la performance à l’échelle mondiale, d’abord en validant les trajectoires prédites par l’algorithme dans une dizaine de cohortes indépendantes, non seulement en Europe, mais aussi à Singapour, Mexico ou Sao Paulo. Les résultats ont montré la supériorité du nouvel algorithme sur tous les modèles existants. Cette étude a confirmé l’impact du type d’intervention, de la durée du diabète et du tabagisme chez les patients.

- Intégrer l’algorithme dans un outil facile à utiliser et à interpréter, permettant une prédiction préopératoire individuelle de la trajectoire de poids postopératoire.

Aujourd’hui, l’une des raisons d’être de cet outil est de prédire l’utilité des visites postopératoires et d’éclairer la prise de décision clinique. L’outil est accessible en ligne à l’adresse suivante : bariatric-weight-trajectory-prediction.univ-lille.fr