Pourquoi le système immunitaire peut-il se retourner contre nos propres cellules ? C’est à cette question que tente de répondre les chercheurs de l’unité mixte Inserm/CNRS/Université Pierre et Marie Curie/Association Institut de myologie « Thérapies des maladies du muscle strié », en se penchant plus particulièrement sur une maladie auto-immune, la myasthénie grave. Dans le cadre du projet FIGHT-MG (Combattre la Myasthénie Grave), financé par la Commission Européenne et coordonné par l’Inserm, Sonia Berrih-Aknin et Rozen Le Panse ont apporté la preuve du concept qu’une molécule mimant un virus peut déclencher une réponse immunitaire inappropriée dégradant les fonctions musculaires. Ces résultats sont publiés dans la revue Annals of Neurology, accessible en ligne.

La myasthénie, une maladie auto-immune rare

La myasthénie grave est une maladie auto-immune rare (5 à 6 000 patients en France) entrainant une faiblesse musculaire et une fatigabilité excessive. Elle touche généralement d’abord les muscles du visage, puis elle peut se généraliser aux muscles des membres ou encore aux muscles respiratoires entrainant une détresse respiratoire.

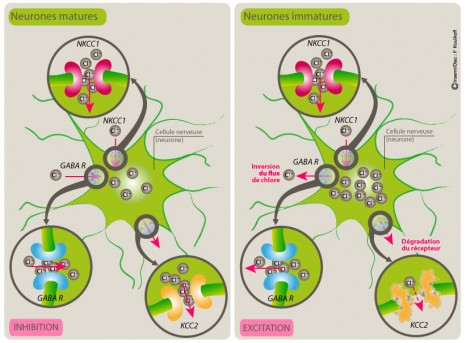

Elle est due à la production d’auto-anticorps circulants qui bloquent les récepteurs de l’acétylcholine (RACh), un neurotransmetteur nécessaire à la transmission du signal nerveux moteur, au niveau de la jonction neuromusculaire.

Est-ce qu’une infection virale peut-être à l‘origine de la myasthénie ?

La myasthénie est une maladie multifactorielle où des facteurs environnementaux semblent jouer un rôle clé dans son déclenchement. Les infections virales sont suspectées mais prouver le rôle d’un virus dans le déclenchement est difficile. En effet, le diagnostic de myasthénie est souvent fait des mois, voire des années après le réel début de la maladie quand le virus n’est plus détectable, alors qu’une signature laissée par le virus peut se voir longtemps après l‘infection.

La preuve de concept de l’origine virale apportée par les chercheurs

Dans le cadre du projet européen FIGHT-MG, l’équipe de chercheurs est parvenue à décrypter le déclenchement de la maladie en utilisant une molécule mimant l’ARN double brin viral (le Poly(I:C)).

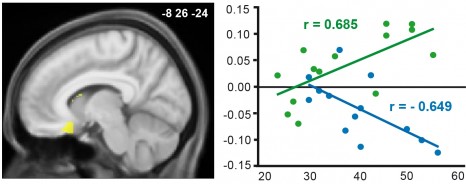

Pour cela, ils se sont penchés sur l’organe jouant un rôle central dans cette pathologie : le thymus. Cet organe, situé au niveau du thorax, sert de lieu de maturation aux lymphocytes T, acteurs centraux des réponses immunitaires et normalement éduqués pour éviter le développement d’une auto-immunité.

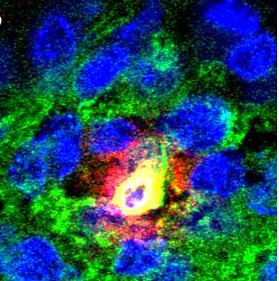

Ils ont ainsi mis en évidence in vitro que le Poly(I:C) était capable d’induire spécifiquement une surexpression de RACh par les cellules épithéliales thymiques, tout en activant trois protéines (le récepteur « toll-like » 3 (TLR3), la protéine kinase R (PKR) et l’interféron-beta (IFN-â)) ; cette dernière entrainant une inflammation au niveau du thymus.

En parallèle, ils ont analysé les thymus pathologiques des malades atteints de myasthénie, chez lesquels ils ont observé une surexpression de ces 3 mêmes protéines du système immunitaire, surexpression caractéristique d’une infection virale.

Enfin, les chercheurs sont parvenus également à identifier les mêmes changements moléculaires dans le thymus de souris, suite à l’injection de Poly(I:C). Après une période d’injection prolongée, ils ont aussi observé chez ces souris la prolifération de cellules B anti-RACh, la présence d’auto-anticorps bloquant les récepteurs RACh et des signes cliniques synonymes de faiblesse musculaire comme dans la myasthénie.

Ces résultats originaux montrent que des molécules mimant une infection virale sont capables d’induire une myasthénie chez la souris, ce qui jusqu’à présent n’avait jamais été démontré.

L’ensemble des travaux publiés dans la revue Annals of Neurology apporte une preuve de concept qu’une infection virale pourrait entrainer une inflammation du thymus et conduire au développement d’une myasthénie auto-immune.

Les prochaines étapes de recherche consisteront à déterminer de quel virus exogène il pourrait s’agir ou s’il s’agit d’une activation anormale d’une réponse anti-virale par des molécules endogènes.

FIGHT-MG (Combattre la Myasthénie Grave) – une collaboration européenne pour avancer à pas de géant

Le projet FIGHT-MG cherche à déterminer les facteurs de risque génétiques et environnementaux associés à la survenue de la maladie et à son évolution. Le projet s’attache à identifier également les molécules immunologiques clés associées à son apparition, à étudier les mécanismes pathogènes à la jonction neuromusculaire, à établir de nouveaux tests de diagnostic, ainsi que de nouvelles thérapies (thérapies cellulaires, thérapies immunorégulatrices, immuno-absorption des auto-anticorps pathogènes et autres thérapies pharmacologiques).

« Quand on travaille sur une maladie rare, il est essentiel de travailler en réseau, afin de mutualiser nos moyens et ressources pour promouvoir les recherches fondamentales et cliniques. Il est également crucial de communiquer en permanence avec les associations de patients. C’est cette combinaison qui permet d’avancer à pas de géant vers le traitement des maladies rares » explique Sonia Berrih-Aknin.

Pour en savoir plus

FIGHT-MG : https://www.fight-mg.eu/

FIGHT-MG a démarré en décembre 2009 et durera 4 ans, avec un budget total d’environ 6 millions d’euros de l’Union Européenne (PC7). Le projet implique 12 partenaires, basés dans 7 pays européens :

Les 12 partenaires :

Inserm (coordinateur), France

Hellenic Pasteur Institute (HPI), Grèce

Open University of Israel (OUI), Israël

Fondazione Istituto Neurologico “Carlo Besta” (INNCB), Italie

Oslo University Hospital (OUS), Norvège

Hadassah Hebrew University Medical Center (HMO), Israël

Israel Institute of Technology (TECHNION), Israël

Université Paris 6 Pierre et Marie Curie (UPMC), France

University of Basel (UNIBAS), Suisse

ProteoSys (PSY), Allemagne

Genopolis Consortium for Functional Genomics (GENOPOLIS), Italie

INSERM TRANSFERT SA (IT), France

L’équipe « Myasthénie »

L’équipe « Myasthénie » dirigée par Sonia Berrih-Aknin a rejoint l’institut de Myologie dirigé par le Prof T. Voit, il y a un peu plus d’un anpour se rapprocher du centre de références sur les maladies neuromusculaires dirigé par le prof B. Eymard, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. L’Institut de Myologie est un centre d’expertise international sur le muscle et ses maladies, membre de l’Institut des Biothérapies des maladies rares créé par l’AFM-Téléthon. L’équipe de Sonia Berrih-Aknin s’intéresse aux mécanismes étiologiques et physiopathologiques de la myasthénie et aux thérapies innovantes pouvant améliorer la qualité de vie de patients.

Alors que l’obtention de projet européen est très compétitive, cette équipe a de façon exceptionnelle obtenu trois autres projets depuis 2001, et en a assuré la coordination. En effet, Sonia Berrih-Aknin a été coordinatrice du projet « Mécanismes de la myasthénie » (2001-2005) dans le cadre du PC5, du projet MYASTAID (2006-2010) dans le cadre du PC6, ainsi que du projet Euromyasthenia (2006-2009) dans le cadre du directoire Européen « santé publique » ; projets qui ont regroupé au total plus d’une cinquantaine d’équipes de cliniciens, chercheurs et associations de malades en Europe.