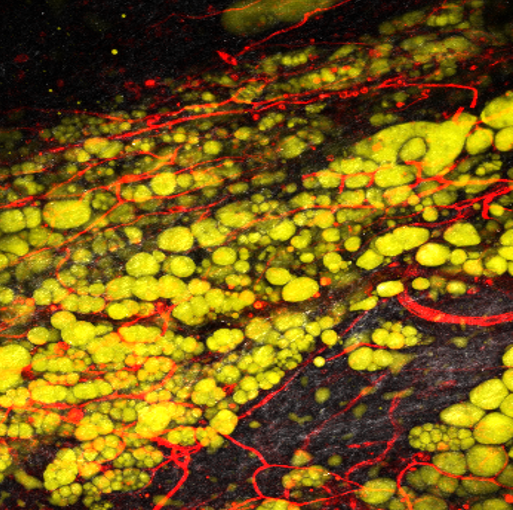

Le fer est un élément indispensable à de nombreux processus biologiques, dont le transport et le stockage de l’oxygène dans l’organisme, en tant que constituant essentiel de l’hémoglobine des globules rouges. © Inserm/Claude Féo

Le fer est un élément indispensable à de nombreux processus biologiques, dont le transport et le stockage de l’oxygène dans l’organisme, en tant que constituant essentiel de l’hémoglobine des globules rouges. © Inserm/Claude Féo

L’anémie est un problème de santé publique majeur à travers le monde, qui affecte environ un tiers de la population. Les causes de l’anémie sont multiples mais les plus fréquentes sont un défaut de production de globules rouges, un manque de fer dans le sang ou encore des maladies génétiques comme les thalassémies. Mieux comprendre le métabolisme du fer est essentiel pour améliorer la prise en charge les nombreux patients touchés. Dans une nouvelle étude, des chercheurs et chercheuses de l’Inserm au sein de l’Institut de recherche en santé digestive (Inserm/INRAE/université Toulouse III – Paul-Sabatier/École nationale vétérinaire de Toulouse), ont identifié le rôle majeur d’une protéine appelée FGL1 dans le métabolisme du fer. Leur découverte ouvre la voie à de nouvelles perspectives cliniques dans le traitement de l’anémie. Ces résultats sont publiés dans la revue Blood.

L’anémie est une maladie qui se caractérise par un nombre de globules rouges – ou un taux d’hémoglobine des globules rouges – inférieur à la normale. Elle constitue un problème de santé publique majeur. En effet, il s’agit d’un facteur important de morbidité et de mortalité pour un tiers de la population mondiale.

L’anémie peut être causée par un déficit en fer dans le sang consécutif à des carences alimentaires, des infections, des maladies chroniques, des menstruations abondantes, des problèmes pendant la grossesse ou par des maladies génétiques impactant la production de globules rouges (les thalassémies).

Le fer est un élément indispensable à de nombreux processus biologiques, comme le transport et le stockage de l’oxygène dans l’organisme, en tant que constituant essentiel de l’hémoglobine des globules rouges. En d’autres termes, lorsque le fer est présent en trop faible quantité dans l’organisme, il n’y a pas non plus assez d’hémoglobine et de globules rouges dans le corps pour transporter l’oxygène vers les organes et tissus, ce qui entraîne à terme une défaillance de ces organes.

Cependant, un excès de fer est également toxique pour l’organisme. Les apports en fer nécessitent donc d’être finement régulés pour éviter un déficit ou un excès à l’origine de complications cliniques sévères.

Comprendre le métabolisme du fer

Depuis plusieurs années, les connaissances sur l’anémie et sur le métabolisme du fer ne cessent de progresser. Il est ainsi désormais bien connu que le taux en fer dans l’organisme est régulé par une hormone appelée « hepcidine ».

Par ailleurs, on sait aussi maintenant qu’en cas de besoin accru en fer de l’organisme, comme c’est le cas lors d’une anémie, une hormone appelée « érythroferrone » (ERFE) vient réprimer l’expression de l’hepcidine dans le foie. Ce processus permet d’approvisionner la moelle osseuse en fer pour synthétiser de nouveaux globules rouges et augmenter les niveaux d’hémoglobine.

L’identification de ERFE en 2014 par le chercheur Inserm Léon Kautz et ses collègues a constitué une étape importante dans ce domaine de recherche. Néanmoins, ces données obtenues il y a dix ans suggéraient déjà qu’ERFE n’était pas la seule hormone à contrôler ce processus. L’hypothèse des scientifiques était qu’une seconde protéine, inconnue jusqu’ici, exerçait une fonction similaire.

Un nouveau facteur identifié

C’est ce qu’ils ont désormais confirmé en menant de nouvelles expériences dans des modèles murins d’anémie, dans deux cas précis : lors d’une synthèse accrue de globules rouges visant à corriger une anémie induite chez la souris et chez des souris atteintes de thalassémie.

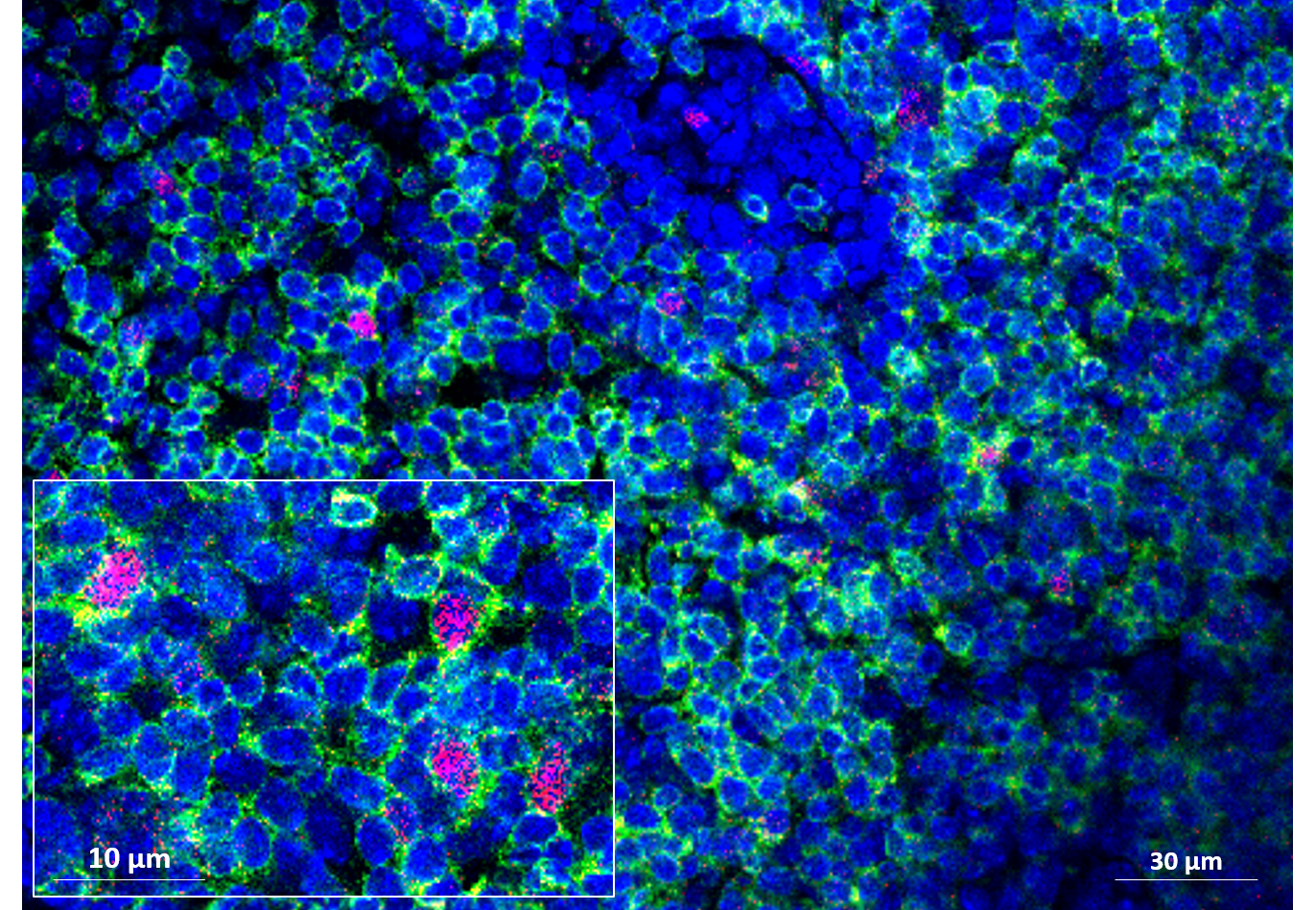

Les scientifiques ont d’abord étudié les mécanismes moléculaires activés dans le foie des animaux pour identifier les gènes dont l’expression était augmentée lors de l’anémie. Ils ont ainsi constaté que l’expression du gène codant pour la protéine FGL1 était augmentée dans le foie lorsque la concentration en oxygène diminue.

Les chercheurs ont ensuite produit différentes formes de la protéine FGL1 pour tester son mode d’action in vivo chez la souris et in vitro dans des cellules hépatiques humaines. Ils ont pu montrer que son mode d’action est similaire à celui de l’hormone ERFE, car FGL1 réprime aussi l’expression de l’hepcidine.

« Outre les aspects fondamentaux de ces travaux dans la compréhension de de l’anémie, nous pensons que l’identification du rôle de FGL1 conduira au développement de nouvelles stratégies thérapeutiques pour le traitement d’anémies d’origines diverses et pour lesquelles les traitements actuels sont inefficaces », souligne Léon Kautz, chargé de recherche à l’Inserm.

Pour l’heure, l’équipe va d’abord mener des travaux complémentaires pour vérifier que les taux de FGL1 sont bien augmentés dans le sang de patients atteints de différents types d’anémie. Mais les scientifiques comptent bien ensuite aller plus loin. Ainsi, cette étude a déjà donné lieu à deux dépôts de brevet par Inserm Transfert.

D’une part, le premier brevet vise à mieux traiter les anémies consécutives à des maladies chroniques, telles le cancer. L’objectif est d’identifier des molécules analogues ou activant la synthèse de FGL1, qui diminueraient l’expression de l’hepcidine chez ces patients et permettraient d’augmenter leurs niveaux d’hémoglobine.

D’autre part, les thalassémies se caractérisent par des niveaux très faibles d’hepcidine ce qui conduit à une surcharge en fer délétère pour les organes, à l’origine d’une mortalité élevée. L’équipe a émis l’hypothèse que FGL1 serait aussi impliquée dans ce processus. Le second brevet vise donc à réaliser la preuve de concept que l’inhibition de FGL1 pourrait améliorer les surcharges en fer des patients souffrant de thalassémies.

Le gélada (Theropithecus gelada) fait partie des espèces de primates ne possédant pas d’appendice référencées dans ces travaux. © Vallée des singes

Le gélada (Theropithecus gelada) fait partie des espèces de primates ne possédant pas d’appendice référencées dans ces travaux. © Vallée des singes