©Fotolia

Une équipe dirigée par le Pr. Marina Cavazzana a réalisé à l’hôpital Necker-Enfants malades, AP-HP et à l’Institut Imagine (AP-HP/Inserm/Université Paris Descartes) en octobre 2014 une thérapie génique dans le cadre d’un essai clinique de phase I/II chez un patient de 13 ans atteint de drépanocytose sévère. Menée en collaboration avec le Pr. Philippe Leboulch (CEA/Facultés de médecine de l’université Paris-Sud et de l’université d’Harvard) qui a mis au point le vecteur utilisé et dirigé les études précliniques, ce traitement novateur a permis la rémission complète des signes cliniques de la maladie ainsi que la correction des signes biologiques. Les résultats (suivi de 15 mois après la greffe) font l’objet d’une publication dans le New England Journal of Medicine le 2 mars 2017 et confirment l’efficacité de cette thérapie d’avenir.

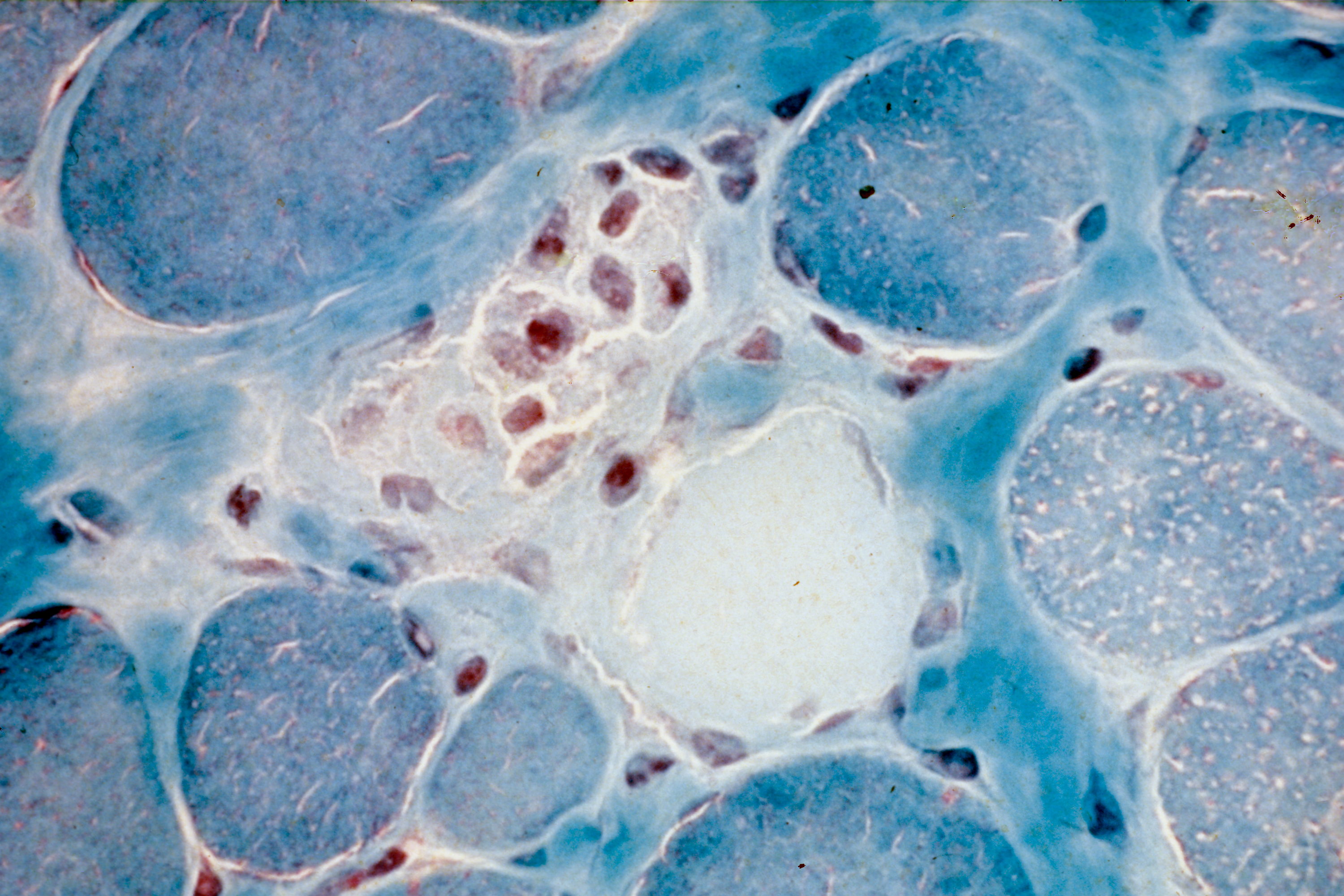

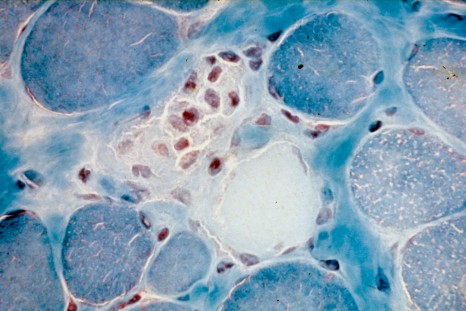

La drépanocytose, forme grave d’anémie chronique d’origine génétique, est caractérisée par la production d’une hémoglobine anormale et de globules rouges déformés (falciformés), dus à une mutation dans le gène codant pour la β-globine. Cette maladie entraîne des épisodes de douleurs très importantes provoqués par des crises vaso-occlusives. Elle cause également des lésions de tous les organes vitaux, une grande sensibilité aux infections, ainsi qu’une surcharge en fer et des troubles endocriniens. On estime que les hémoglobinopathies touchent 7% de la population mondiale. Parmi elles, la drépanocytose est considérée comme la plus fréquente avec 50 millions de personnes porteuses de la mutation – ayant un risque de transmettre la maladie – ou atteintes. Les anomalies génétiques de la β-globine, drépanocytose et β-thalassémie, sont les maladies héritées les plus répandues dans monde, plus fréquentes que toutes les autres maladies génétiques additionnées.

L’essai clinique, coordonné par le Pr Marina Cavazzana*, a été mené à l’hôpital Necker-Enfants malades de l’AP-HP et à l’Institut Imagine.

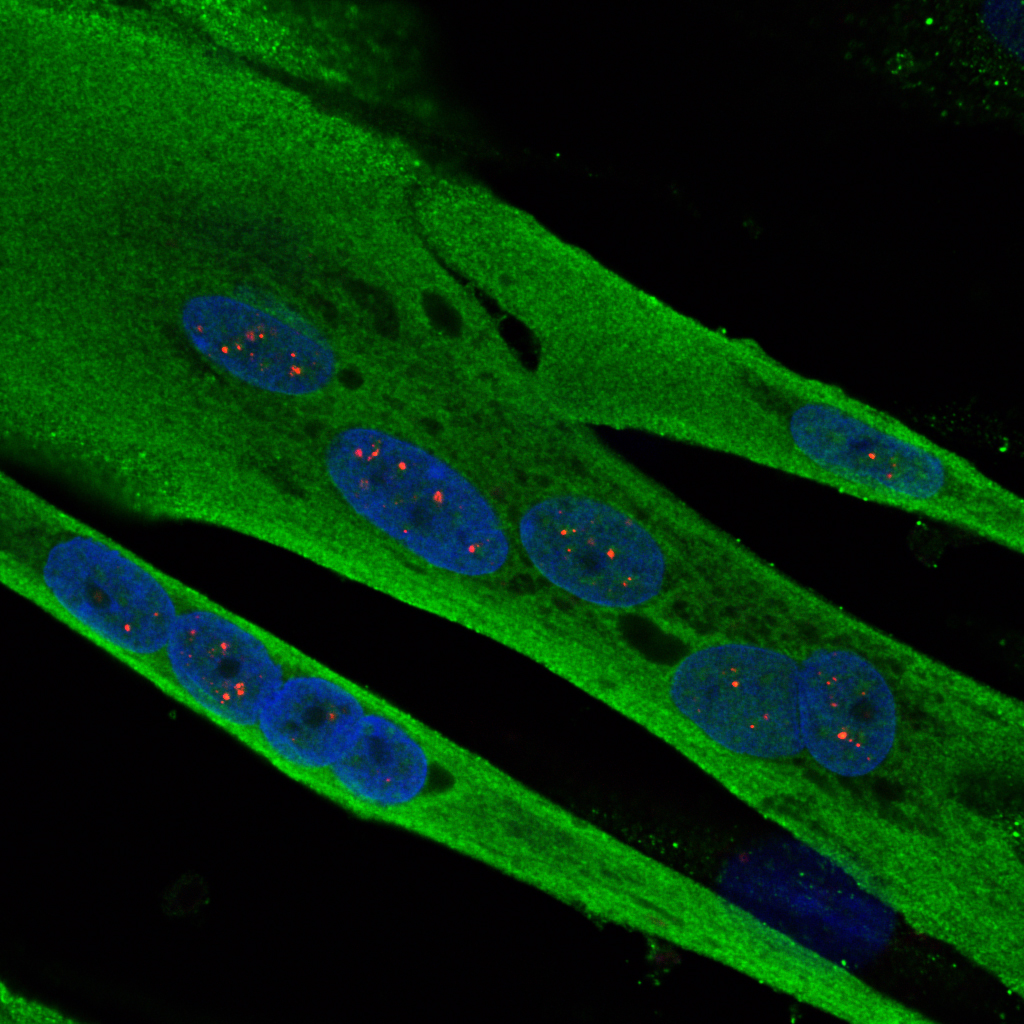

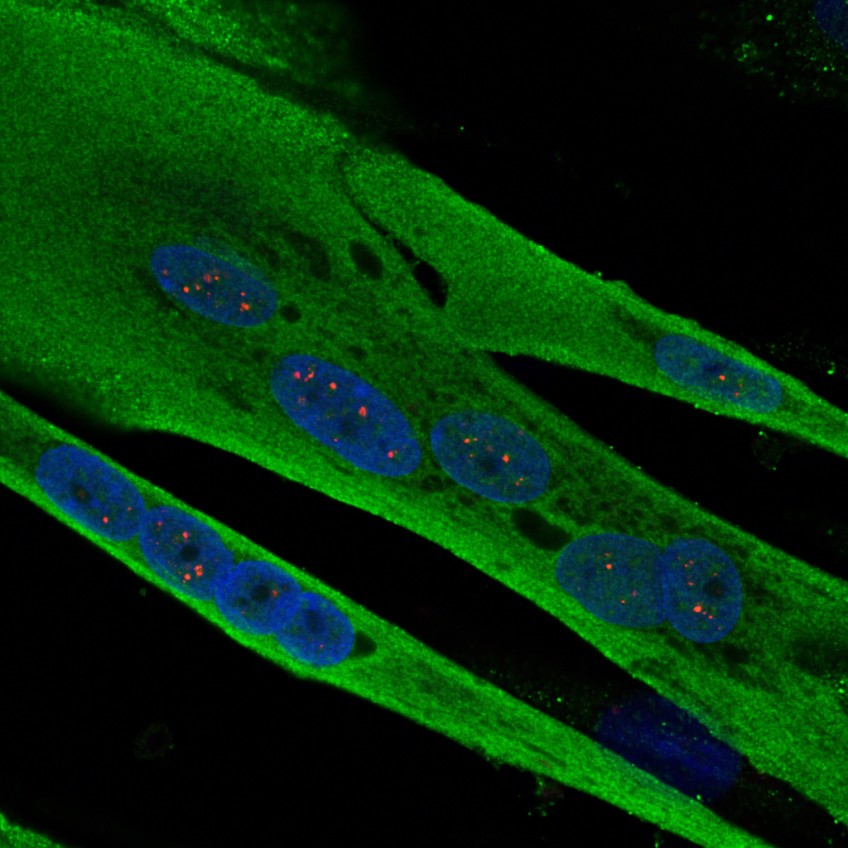

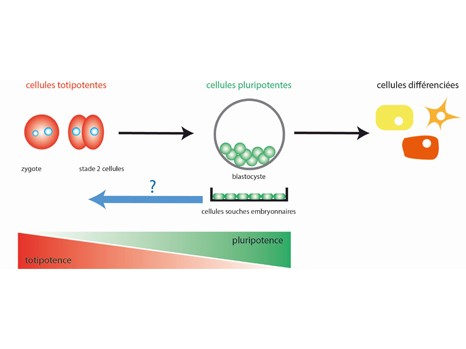

La première phase a consisté à prélever des cellules souches hématopoïétiques, à l’origine de la production de toutes les lignées de cellules sanguines, au niveau de la moelle osseuse du patient. Un vecteur[1] viral porteur d’un gène thérapeutique, déjà mis au point pour traiter la ß-thalassémie, a ensuite été introduit dans ces cellules afin de les corriger. Ce vecteur lentiviral, capable de transporter de longs segments d’ADN complexes, a été développé par le Pr Philippe Leboulch** et est produit à grande échelle par la société américaine bluebird bio[2].

Les cellules traitées ont ensuite été réinjectées au jeune patient par voie veineuse en octobre 2014. L’adolescent a ensuite été pris en charge durant son hospitalisation dans le service d’immunohématologie pédiatrique de l’Hôpital Necker-Enfants malades en collaboration avec le Pr. Stéphane Blanche et le Dr. Jean-Antoine Ribeil.

Quinze mois après la greffe des cellules corrigées, le patient n’a plus besoin d’être transfusé, ne souffre plus de crises vaso-occlusives, et a complètement repris ses activités physiques et scolaires. « Nous notons aussi que l’expression de la protéine thérapeutique provenant du vecteur, hautement inhibitrice de la falciformation pathologique, est remarquablement élevée et efficace » explique le Pr Philippe Leboulch.

« Nous souhaitons, avec cette approche de thérapie génique, développer de futurs essais cliniques et inclure un nombre important de patients souffrant de drépanocytose, en Ile-de-France et sur le territoire national » indique le Pr. Marina Cavazzana.

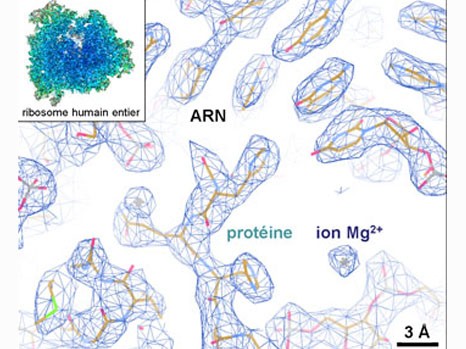

[1] Un vecteur est une molécule d’ADN ou d’ARN capable de s’autorépliquer (plasmide, cosmide, ADN viral) dans laquelle on introduit de l’ADN étranger et que l’on utilise ensuite pour faire pénétrer cet ADN dans une cellule cible.

[2] Société fondée par le Pr. Philippe Leboulch et promotrice de l’essai clinique.