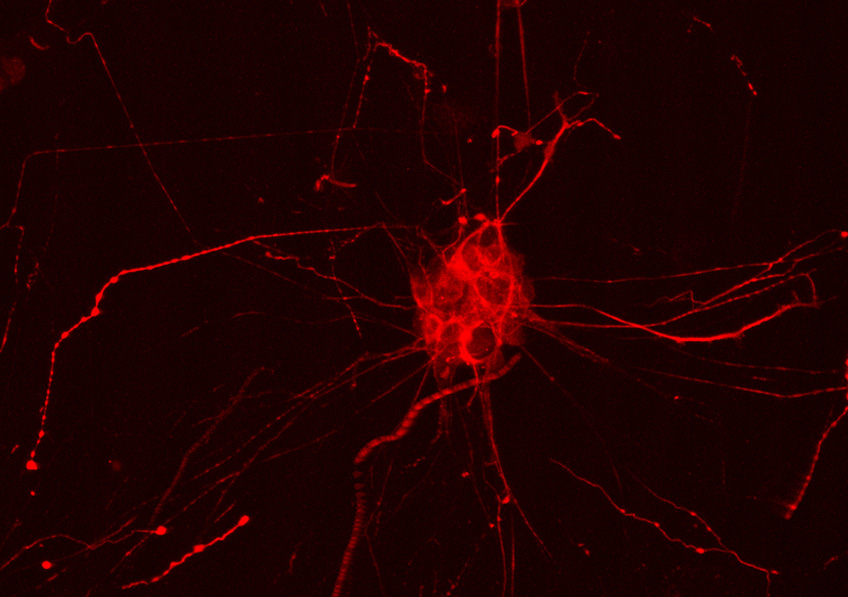

© Inserm/F.Koulikoff

Les maladies chroniques sont des affections non transmissibles de longue durée, parfois permanentes, qui évoluent avec le temps. Selon l’OMS, elles sont la première cause de mortalité mondiale et en Europe elles « concourent à près de 86 % des décès (…) et pèsent de plus en plus lourdement sur les systèmes de santé, le développement économique et le bien-être d’une grande partie de la population, en particulier chez les personnes âgées de 50 ans et plus ».

En France, la part des personnes âgées de 60 ans et plus devrait passer d’un quart en 2015 à un tiers de la population en 2040. Actuellement, c’est un français sur quatre qui souffre d’une maladie chronique, trois sur quatre après 65 ans. Avec l’augmentation de l’espérance de vie, le nombre de personnes âgées atteintes par les pathologies chroniques ne cesse de progresser. Ces maladies entraînent des limitations fonctionnelles ayant des répercussions sur leur qualité de vie. Le nombre de personnes dépendantes passerait ainsi de 1,2 million en 2012 à 2,3 millions en 2060. Améliorer la prévention et la prise en charge des maladies chroniques c’est donc répondre à une urgence majeure de santé publique.

Selon le rapport de l’OMS de 2010, un large pourcentage des maladies chroniques est accessible à la prévention par des actions sur quatre facteurs de risque principaux : consommation de tabac, inactivité physique, consommation d’alcool et mauvaise alimentation. En France, les estimations actuelles des coûts directs (75 %) et indirects (25 %) de l’inactivité physique sont de l’ordre d’1,3 milliard d’euros.

Des actions de prévention peuvent être mises en œuvre en amont des maladies, mais aussi à tout moment de l’évolution de celles-ci. Les maladies chroniques et leurs complications contribuent très fortement à l’état de dépendance ; la prévention de leurs complications et récidives est de ce fait un enjeu central pour le maintien de l’autonomie, notamment chez les personnes âgées.

L’Inserm a été sollicité par le ministère des Sports pour réaliser une expertise collective afin de disposer d’un bilan des connaissances scientifiques et d’analyser, dans le cadre des maladies chroniques, l’impact de l’activité physique[1] et sa place dans le parcours de soin. Cette expertise s’appuie sur une analyse critique de la littérature scientifique internationale réalisée par un groupe pluridisciplinaire de treize chercheurs experts dans différents domaines relatifs aux pathologies chroniques, à la médecine du sport et à la psychosociologie.

Les principales pathologies qui y sont étudiées sont les pathologies cardiovasculaires, les cancers, le diabète et les pathologies respiratoires chroniques. L’obésité, en tant que déterminant de maladies chroniques et phénomène morbide en soi, y trouve également sa place. Enfin, sont aussi prises en compte certaines maladies mentales (dépression, schizophrénie), ainsi que les troubles musculosquelettiques (TMS) et la multimorbidité.

Trois enjeux majeurs sont associés aux travaux qui sont présentés dans cette expertise.

Le premier enjeu n’est pas tant de savoir si on doit recommander une pratique régulière d’activité physique adaptée aux personnes atteintes d’une maladie chronique – il n’y a plus aucun doute sur cette nécessité – mais de déterminer les caractéristiques des programmes les plus efficients selon les aptitudes physiques et les ressources psychosociales des patients, dans la perspective d’obtenir un maximum de bénéfices avec un minimum de risques : quand commencer un programme, quelle pratique, quelle intensité, quelle fréquence, dans quel cadre, avec quelle forme d’intervention ?

Le deuxième enjeu est d’identifier les déterminants de l’adoption d’un comportement actif, pérenne et inséré dans les habitudes de vie. Quel serait l’intérêt d’un programme d’activité physique dont la démonstration d’efficacité a été faite par un essai clinique réalisé dans des conditions idéales, mais qui se révélerait ensuite ni approprié ni adopté par les patients ?

Le troisième enjeu est de comprendre les mécanismes par lesquels l’activité physique agit de façon générale, en amélioration de la condition physique, mais aussi de façon spécifique selon les pathologies concernées. Une partie importante de l’expertise décrit pathologie par pathologie les bénéfices/risques de l’activité physique, et l’intérêt en prévention, soin complémentaire ou thérapeutique.

Le groupe d’expert s’appuie sur ces éléments scientifiques pour établir des recommandations de recherche ainsi que des recommandations d’actions destinées aux autorités de santé.

Principales recommandations

1. Prescrire de l’activité physique pour toutes les maladies chroniques étudiées et l’intégrer dans le parcours de soin

Dans de nombreuses pathologies chroniques le repos a longtemps été la règle, mais on assiste aujourd’hui à un véritable changement de paradigme : les études scientifiques montrent que, lorsqu’elle tient compte des recommandations de pratique et des complications liées à la pathologie, non seulement l’activité physique ne l’aggrave pas mais qu’en plus ses effets bénéfiques sont d’autant plus importants qu’elle est introduite tôt après le diagnostic.

Le groupe d’experts considère par conséquent que l’activité physique fait partie intégrante du traitement des maladies chroniques. Il recommande que sa prescription soit systématique et aussi précoce que possible dans le parcours de soin des pathologies étudiées. Il recommande également que l’activité physique soit prescrite avant tout traitement médicamenteux pour la dépression légère à modérée, le diabète de type 2, l’obésité et l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs.

Le groupe d’experts a également pu élaborer des recommandations spécifiques par pathologie qui s’accordent cependant sur la fréquence de la pratique d’activité physique adaptée – un minimum de 3 séances par semaine. Voici quelques exemples :

- obésité: mettre l’accent sur la diminution du tour de taille comme paramètre de suivi plutôt que sur la perte de poids et proposer des programmes d’activité d’endurance ;

- diabète de type 2 : privilégier l’association du renforcement musculaire et des activités d’endurance dans des intensités modérées à fortes ;

- pathologies coronaires : poursuite d’une activité physique régulière d’endurance à optimiser en jouant sur l’intensité de l’exercice ;

- artériopathie oblitérante des membres inférieurs : la marche est le traitement de première intention ;

- insuffisance cardiaque : tous les patients peuvent bénéficier d’un programme de réentraînement à l’effort quel que soit le degré de sévérité de la pathologie, grâce à un entraînement régulier et progressif. Idéalement, 30 minutes d’activité modérée 5 fois par semaine dans la dernière phase du programme, qui doit être poursuivi tout au long de la vie ;

- accident vasculaire cérébral (AVC): réduire l’impact des séquelles neuromusculaires sur la qualité de vie du patient et prévenir les récidives en améliorant les capacités cardiorespiratoires et la force musculaire par une activité physique régulière intégrant la pratique des gestes journaliers ;

- bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO): améliorer la qualité de vie et réduire les limitations fonctionnelles liées aux complications grâce à une activité physique régulière pérenne et variée (endurance, renforcement musculaire, natation, tai chi…) ;

- asthme: réduire l’importance et la fréquence des crises par l’amélioration du VO2max, de l’endurance et de la capacité d’exercice par des activités d’endurance ;

- pathologies ostéo-articulaires: prévenir et/ou réduire le handicap et la douleur à travers des programmes d’activité physique adaptée variés et une pratique pérenne ;

- cancers : améliorer la qualité de vie et réduire les effets secondaires liés au cancer et aux traitements (déconditionnement musculaire, fatigue, intolérance au traitement…) ainsi que les récidives en proposant des programmes combinant endurance et renforcement musculaire ;

- dépression : prévenir les récidives et améliorer les symptômes dépressifs par des programmes combinant endurance et renforcement musculaire.

2. Adapter la prescription d’activité physique aux caractéristiques individuelles et médicales des patients

Les principales barrières à la pratique de l’activité physique sont en général liées à la pathologie elle-même (douleurs, fatigue, effets secondaires de certains traitements…).

L’enjeu principal est donc d’adapter la pratique à l’état de santé du patient, ainsi qu’à son traitement, ses capacités physiques, ses risques médicaux et ses ressources psychosociales.

Le groupe d’experts recommande :

- d’évaluer le niveau d’activité physique du patient par un entretien et/ou des tests simples (ex : test de marche de 6 minutes) visant à évaluer sa capacité et sa tolérance à l’exercice. Des tests plus complexes (ex : épreuve d’effort cardiorespiratoire) sont requis pour permettre une adaptation de la prescription en terme d’intensité de pratique et pour sécuriser la pratique des personnes les plus vulnérables notamment ;

- de réaliser un suivi de l’évolution de la condition physique et de la tolérance à l’exercice pour adapter la prescription ;

- d’individualiser la prescription d’activité physique en tenant compte du cadre et du type de pratique, de ses modalités (intensité, durée, fréquence), et surtout des préférences et attentes du patient qui conditionnent son intérêt et son plaisir dans la pratique de cette activité ;

- de proposer des programmes personnalisés pour adapter individuellement l’activité physique en fonction de la pathologie, du patient et de son environnement afin de favoriser son adhésion et son observance, en particulier sur le long terme.

3. Organiser le parcours du patient afin de favoriser l’activité physique à toutes les étapes de la pathologie

Le projet de pratique d’activité physique doit intégrer l’ensemble de la trajectoire du patient. Il est recommandé de concevoir dès le début des soins la préparation et l’identification des éléments lui permettant la poursuite d’une pratique à domicile ou à proximité de son lieu de vie. Il s’agit de permettre au patient de mobiliser immédiatement ses capacités et s’il le souhaite, d’adopter une position active dans son parcours de soins.

4. Associer à la prescription une démarche éducative pour favoriser l’engagement du patient dans un projet d’activité physique sur le long terme

L’enjeu principal est que le patient intègre l’activité physique dans sa vie quotidienne, ce qui implique de favoriser dès le départ son engagement et le développement de son autonomie dans une pratique qui a du sens pour lui et qu’il pourra poursuivre sur le long terme. La bonne intégration de l’activité physique au projet global de soins et d’éducation thérapeutique suppose une communication régulière entre l’intervenant en activité physique adaptée et les soignants.

Le groupe d’experts recommande d’articuler les programmes d’activité physique avec les programmes d’éducation thérapeutique et d’initier toute démarche par un bilan éducatif partagé qui invite le patient à identifier ses habitudes de vie, ses besoins, ses possibilités, ses envies, ses freins et ses leviers, la manière dont il aimerait pouvoir être aidé… Il conviendra alors de fixer un objectif et d’identifier les moyens qu’il mobilisera pour l’atteindre. Des bilans de suivi permettront d’ajuster les objectifs et de renouveler les moyens tout au long de ce programme.

Pour les publics présentant des caractéristiques connues pour limiter ou compromettre l’adhésion et le maintien à long terme de l’activité physique (patients âgés, faible niveau socio-économique, précarité sociale…) et/ou n’ayant pas ou peu de vécu en matière d’activité physique, le groupe d’experts préconise un cycle éducatif de plusieurs mois en activité physique adaptée encadré par des professionnels. L’enjeu est de permettre à ces patients d’expérimenter concrètement des activités physiques adaptées à leurs possibilités et à leurs besoins, d’en ressentir les effets, de les vivre avec plaisir et de les reconnaître comme étant bénéfiques pour leur santé.

Dès que le patient en a les ressources, le groupe d’experts recommande ensuite de l’accompagner dans la construction d’un projet de pratique d’activité physique qui a du sens pour lui dans son parcours de soins et de vie.

5. Soutenir la motivation du patient dans la mise en œuvre de son projet

Proposer des types de pratiques efficaces mais également ludiques et motivantes doit être un souci constant. L’engagement des personnes atteintes de maladie chronique dans une activité physique régulière est principalement motivé par le plaisir et l’intérêt qu’elles y trouvent mais aussi par leurs croyances en termes de bénéfices perçus, aussi bien pour leur santé physique que pour leur bien-être psychologique. À l’inverse, le manque de connaissances sur les effets positifs de la pratique de l’activité physique, ou des croyances défavorables selon lesquelles celle-ci serait inutile dans la gestion de leur pathologie, peuvent être à l’origine de l’absence d’initiation ou de maintien de sa pratique.

Les patients peuvent également être motivés par l’image de soi positive que leur renvoie le fait de pratiquer (ou la vision négative qu’ils auraient d’eux-mêmes en l’absence de pratique). Plus particulièrement, le fait de devoir se prendre en main pour faire face à sa pathologie est vécu par certains comme une responsabilité ou un devoir.

Si les intentions et la planification sont le plus souvent une étape incontournable à sa mise en place, la création de routines s’avère ensuite une nécessité pour que l’activité physique soit adoptée de manière pérenne. Pour favoriser le maintien de la motivation à long terme, le groupe d’experts recommande de s’appuyer sur une combinaison de stratégies incluant la communication d’informations sur les effets de l’activité physique et les opportunités de pratique, la définition d’objectifs, le suivi et l’anticipation des barrières et freins à la pratique, le soutien social et le partage d’expériences, la réévaluation cognitive et l’entretien motivationnel.

L’efficacité de ces stratégies sur la motivation est plus importante lorsque plusieurs d’entre elles sont utilisées ensemble. Elles peuvent être employées par différents interlocuteurs tout au long du parcours de santé (personnel soignant, médecin, psychologue, spécialiste de l’activité physique adaptée…) lors de séances en face-à-face, individuelles ou collectives. Certaines stratégies peuvent bénéficier d’un soutien technologique (accéléromètre, réseaux sociaux, sites internet, appels téléphoniques, SMS, objets connectés santé, serious games, visioconférences…).

6. Former les médecins à la prescription d’activité physique

La formation à la connaissance théorique et pratique des bénéfices de l’activité physique et des dispositifs d’intervention en activité physique est nécessaire en direction de l’ensemble des professionnels de santé. Par conséquent, le groupe d’experts recommande :

- une généralisation de modules obligatoires relatifs à la prescription de l’activité physique dans la formation des étudiants en médecine ;

- une formation continue des médecins avec les mêmes objectifs que ceux de la formation initiale ;

- la participation d’experts de l’activité physique à visée de santé mais aussi d’experts de l’activité physique adaptée dans ces modules de formation pluridisciplinaire ;

- le développement d’échanges et de réflexions communes entre différentes professions impliquées en faveur de la pratique de l’activité physique adaptée.

7. Former des professionnels de l’activité physique à la connaissance de la pathologie et à l’intégration de l’activité physique dans l’intervention médicale

Le groupe d’experts recommande que les intervenants en activité physique adaptée aient été formés aux compétences suivantes :

- savoir maîtriser les interactions entre l’activité physique et la pathologie chronique dans la conception de programmes et de séances destinés aux patients ;

- savoir mettre en œuvre et interpréter des tests spécifiques d’activité physique (complémentaires aux tests médicaux) adaptés aux limitations des personnes ;

- savoir mettre en œuvre un bilan éducatif partagé pour engager le patient dans une démarche de projet et évaluer avec lui sa motivation et ses freins vis-à-vis de la pratique de l’activité physique, ses habitudes et conditions de vie et ses possibilités d’activité ;

- savoir concevoir et planifier un programme d’activité physique développant l’autonomie de la personne qui soit adapté aux contre-indications et indications médicales, aux capacités et limitations de la personne, à son niveau de pratique et à ses objectifs ;

- savoir mettre en œuvre les programmes d’intervention en ajustant la pratique à la progression de la personne et à l’évolution de son état de santé sur la base d’évaluations pertinentes ;

- savoir développer une démarche d’éducation pour la santé ou d’éducation thérapeutique selon le niveau de qualification et/ou le moment de l’intervention dans le parcours de soins ;

- savoir mobiliser les techniques de soutien de la motivation et de l’engagement du patient dans son projet personnel ;

- savoir communiquer avec le patient et l’ensemble des acteurs impliqués dans le parcours personnalisé en respectant les règles de confidentialité ;

- savoir gérer, mettre en œuvre et intégrer les principes de l’éthique de la relation de soin dans le travail avec le patient ;

- savoir gérer les conditions de sécurité de la pratique de personnes vivant avec une maladie chronique.

8. Promouvoir des recherches

- Sur les modalités d’interventions et leurs effets

Peu d’études évaluent sur le long terme « en conditions réelles » les conditions du maintien de la pratique d’activité. Or, un patient atteint de maladie chronique doit faire face aux éventuels effets secondaires ou séquelles des traitements et gérer l’évolution de sa maladie avec l’avancée en âge. Celle-ci peut se traduire par l’apparition d’autres maladies appelées comorbidités, des symptômes anxieux ou dépressifs ou encore des dysfonctionnements neurocognitifs. Faire adopter de nouveaux comportements aux patients atteints de maladies chroniques nécessite de bien cerner ce qui se joue dans l’ajustement psychologique à ce type de pathologie.

Le groupe d’experts recommande de consolider les recherches concernant la faisabilité, le rapport bénéfice-risque, l’adhésion sur le long terme à la pratique d’activité physique et en particulier d’étudier les conditions nécessaires au maintien de la pratique, surtout lors des phases de transition (de l’hôpital au centre de soin de suite et de réadaptation, du centre à la médecine de ville, de la médecine de ville au domicile) et d’étudier les dispositifs d’intervention.

- Sur les modalités d’intégration de l’activité physique dans le parcours de soins et ses finalités

Il s’agit de saisir le sens que peut prendre l’activité physique pour le patient au cours de sa maladie, en analysant la manière dont sa pratique est impactée par les interactions avec les professionnels, les pairs, la famille, et en identifiant les conditions lui permettant de construire de nouvelles normes de vie.

- Sur la motivation et l’observance à long terme

- Sur les outils technologiques

Le groupe d’experts recommande d’évaluer les outils technologiques et de tester leur efficacité afin d’estimer l’intérêt de les intégrer dans le parcours des patients.

Les innovations et actions de prévention qui ne prennent pas en compte les inégalités sociales de santé contribuent souvent à les aggraver[2]. Le groupe d’experts recommande par conséquent la réalisation d’études pour analyser l’efficience de ces nouvelles technologies selon la culture, l’âge, le niveau socioculturel et les attentes des patients.

- Sur les effets des politiques publiques de santé en faveur de l’activité physique des personnes atteintes de maladies chroniques

Le plan national « sport santé bien-être » a produit de nouveaux partenariats dans les 22 territoires régionaux, au service du développement d’une offre d’activité physique à visée de prévention des maladies chroniques. En développant la prescription par le médecin traitant d’une activité physique adaptée aux patients atteints de maladies chroniques, l’article 144 de la Loi de santé publique et les outils qui l’accompagnent, visent une généralisation de ce type de prescriptions. Cela pose la question de l’accessibilité à cette offre de soin ou de prévention pour l’ensemble des personnes atteintes de maladies chroniques, quels que soient leur âge, leur zone géographique de résidence ou leurs ressources socioéconomiques et culturelles.

Le groupe d’experts recommande d’étudier la construction du dispositif d’offre d’intervention en activité physique sur prescription médicale et son impact sur les inégalités sociales de santé, en examinant également les effets de la prise en charge financière sur l’adoption des programmes par le patient et sur son engament à long terme.

- Sur les mécanismes physiologiques d’action de l’activité physique en général et par pathologie

- Sur les effets synergiques de stratégies combinant alimentation et activité physique

Consulter notre vidéo en partenariat avec Sciencetips sur les Dragon pink ladies, un groupe de femmes atteintes d’un cancer du sein ou en rémission avec le canoë comme thérapie.

Notre infographie

[1] L’OMS définit l’activité physique comme « tout mouvement produit par les muscles squelettiques, responsable d’une augmentation de la dépense énergétique ».

[2] Expertise collective Inserm. Inégalités sociales de santé en lien avec l’alimentation et l’activité physique, 2014

Depuis sa création en 1993, l’Expertise collective de l’Inserm assure une mission d’expertise et de transfert de connaissances auprès de nombreux institutionnels et décideurs (Ministères, Agences…) dans le domaine de la santé publique.

Cette mission, menée par le Pôle Expertises collectives rattaché à l’Institut thématique Santé Publique, apporte un éclairage scientifique utile à la prise de décision sur des questions de politique publique de santé. Le Pôle Expertises collectives assure le cadrage scientifique, le support bibliographique, la coordination et la valorisation des expertises collectives.

Ayant accumulé une expérience et un savoir-faire largement reconnus, l’Expertise collective de l’Inserm occupe aujourd’hui une position originale dans le paysage de l’expertise sanitaire. La procédure d’expertise repose sur les compétences scientifiques d’experts chercheurs et cliniciens représentant toutes les disciplines utiles à la santé publique, réunis en groupes de travail ad hoc par le Pôle Expertises collectives. Dans un souci constant d’excellence scientifique, d’indépendance et de pertinence en regard des enjeux scientifiques, économiques et sociaux soulevés par les thèmes traités, les expertises contribuent à la valorisation sociale des sciences. Les experts sont choisis dans la communauté scientifique francophone pour leur compétence scientifique (attestées par leurs publications) et pour leur indépendance.

Les rapports d’expertise collective, publiés sous la forme d’ouvrage, traitent d’importantes questions telles que santé et environnement, santé au travail, vieillissement, nutrition, conduites addictives, handicaps… La plupart de ces rapports présente une synthèse et des recommandations, disponibles en ligne dès la publication des résultats de l’expertise. L’ouvrage complet est disponible en librairie et mis en ligne dans les mois qui suivent la publication.

L’expertise «Activité physique. Prévention et traitement des maladies chroniques», a nécessité plus de 3 ans de travail et l’analyse critique d’environ 1800 documents scientifiques.

© AdobeStock

© AdobeStock