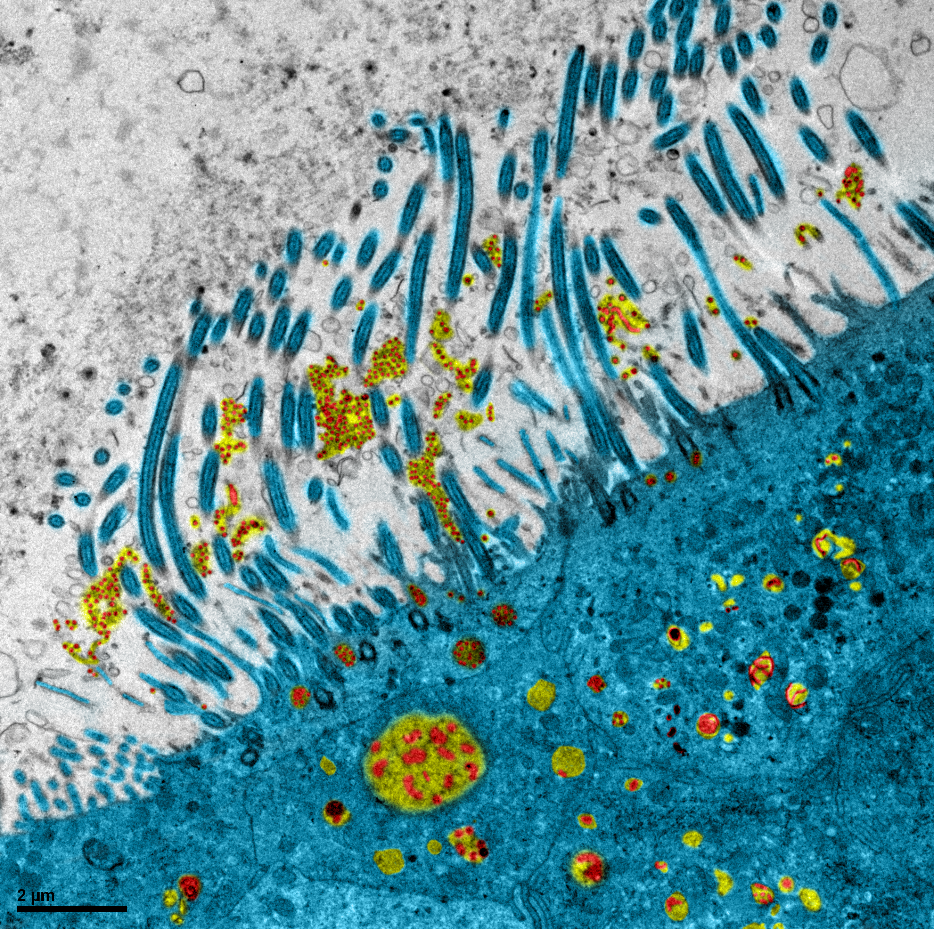

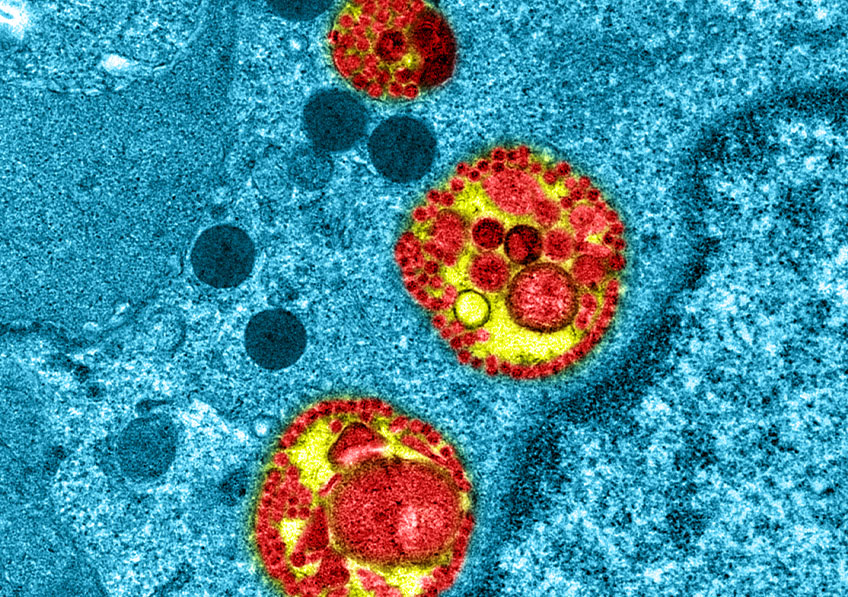

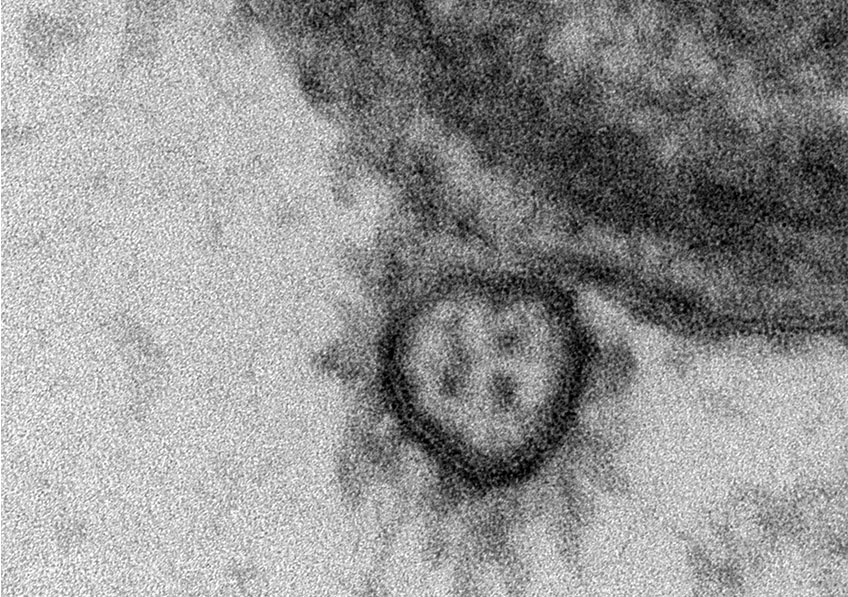

Coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la maladie COVID-19 observé en gros plan à la surface d’une cellule épithéliale respiratoire humaine.©M.Rosa-Calatrava/O.Terrier/A.Pizzorno/E.Errazuriz-cerda

Innate Pharma SA (Euronext Paris : IPH – ISIN : FR0010331421 ; Nasdaq : IPHA) (« Innate » ou la « Société ») a annoncé la publication d’un article dans la revue scientifique Nature, écrit par les chercheurs d’Innate en collaboration avec le Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy (Inserm, CNRS, AMU), les Hôpitaux Universitaires de Marseille – AP-HM (Hôpital de la Timone et Hôpital Nord), l’Hôpital Laveran, l’Université Aix-Marseille (AMU), ainsi que le laboratoire d’immunoprofiling de Marseille Immunopôle / AP-HM à l’Hôpital de la Timone. Les données présentées suggèrent que le ciblage de la voie C5a-C5aR1 pourrait limiter la réponse inflammatoire sévère.

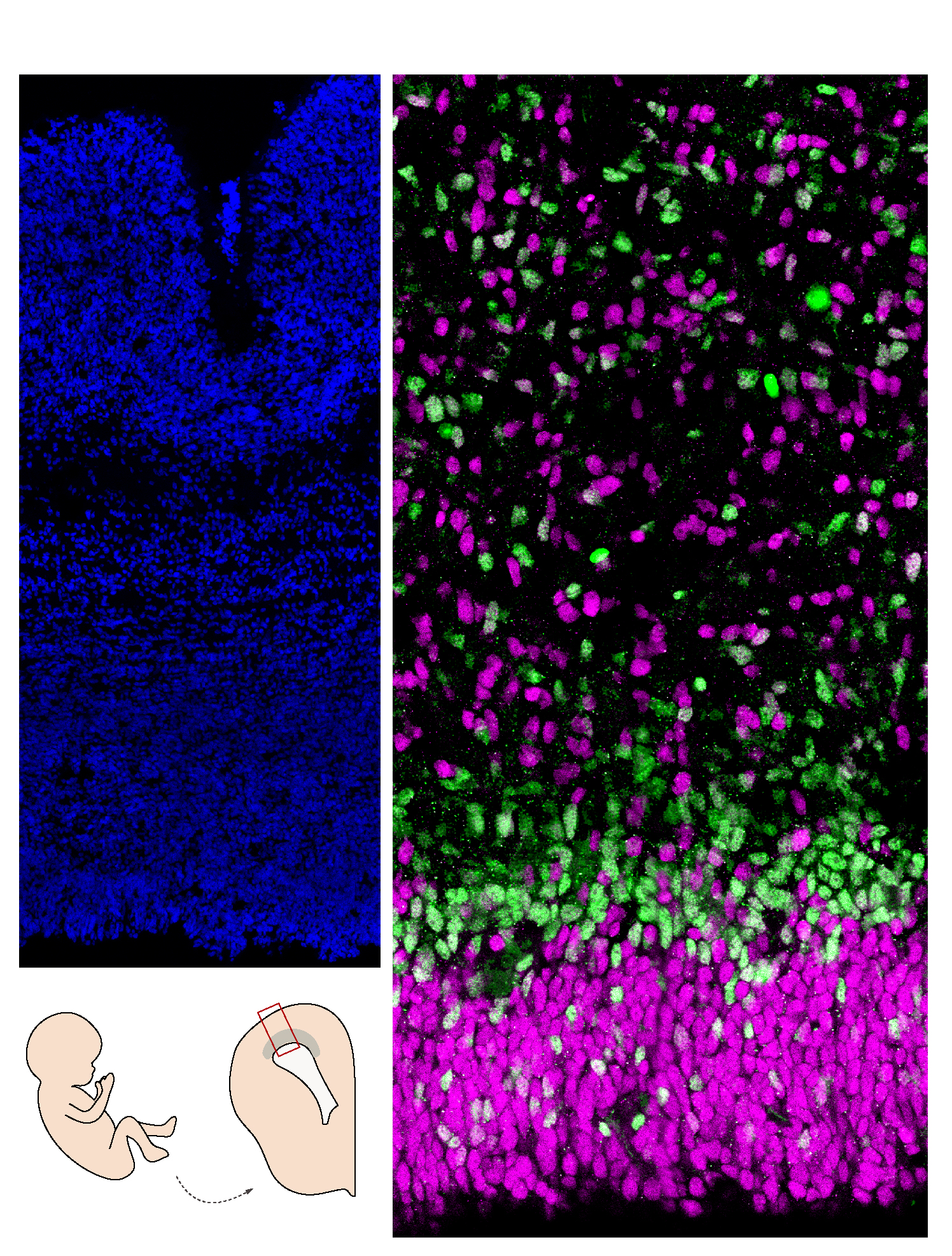

Cette task-force de recherche exploratoire marseillaise, baptisée EXPLORE COVID-19, a analysé les cellules immunitaires des patients présentant un Covid-19 à différents stades de la maladie. L’objectif de cette étude était de mieux comprendre la réponse immunitaire chez les patients et d’identifier de nouveaux moyens potentiels de combattre l’infection virale.

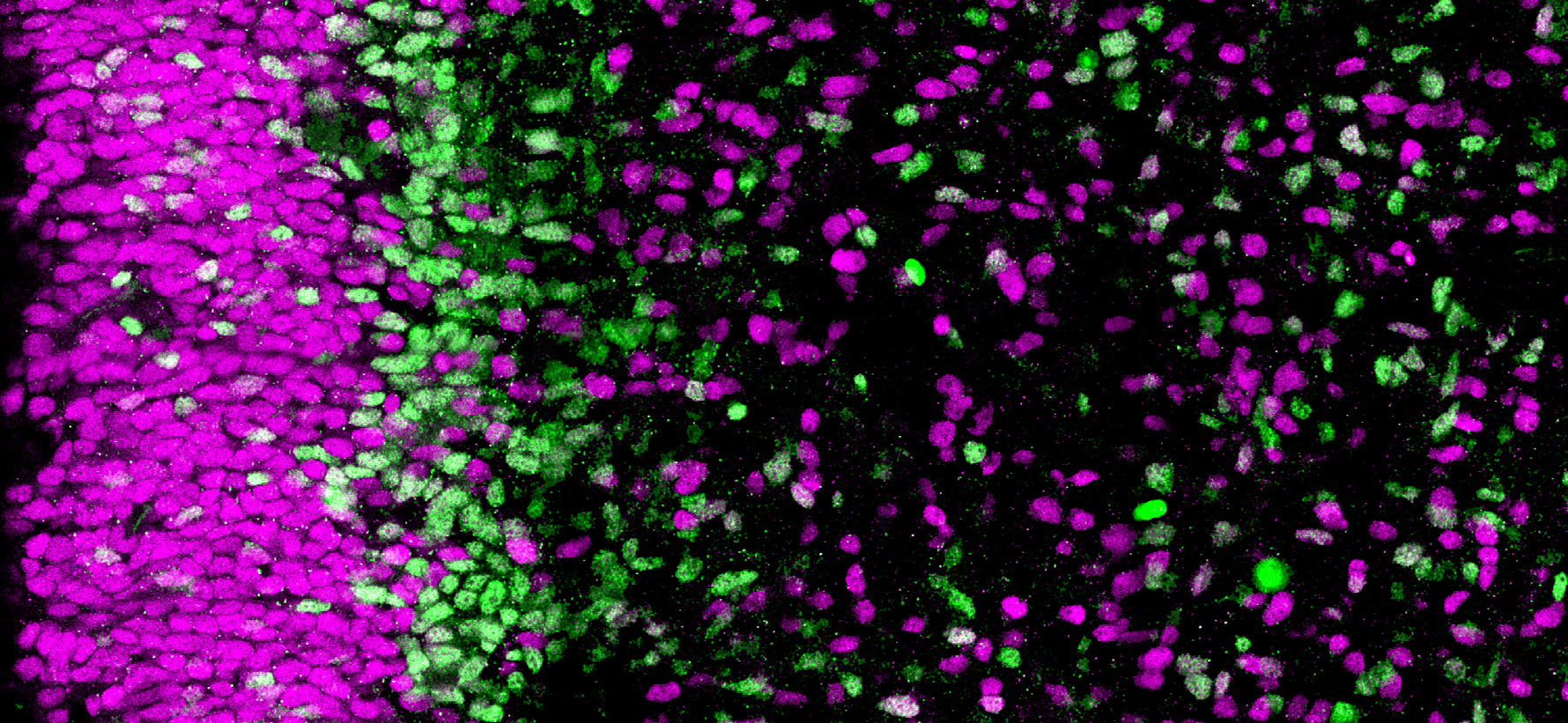

L’étude a montré que chez les patients qui progressent vers une forme sévère de Covid-19, dont ceux présentant une pneumonie sévère ou un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), on observe une activation de la voie C5a/C5aR1 (C5a est un peptide hautement inflammatoire et C5aR1 son récepteur).

Plus particulièrement, les chercheurs ont observé des niveaux élevés de C5a et une suractivation des cellules myéloïdes dépendantes de C5a, qui contribueraient à l’inflammation des poumons.

Cette étude se concentrait sur les effets d’une molécule nommée avdoralimab (IPH5401), un anticorps au stade clinique, qui bloque C5aR1 (CD88). Avdoralimab empêche le recrutement et l’activation des cellules myéloïdes induits par C5a. Actuellement, Innate évalue avdoralimab en oncologie, fournissant des données de pharmacocinétiques et de tolérance en amont de son exploration dans la Covid-19.

Les résultats publiés dans Nature suggèrent que le blocage de la voie C5a-C5aR1 pourrait être considéré comme une stratégie thérapeutique potentielle pour les maladies respiratoires graves associées au SARS-Cov-2. L’analyse a montré que le blocage de la voie C5a-C5aR1 pourrait limiter l’infiltration des cellules myéloïdes aux sites inflammatoires et prévenir l’inflammation pulmonaire associée à un SDRA chez les patients atteints de Covid-19.

« Il est urgent de mieux comprendre l’évolution du Covid-19 et la cascade du complément associée pour aider à améliorer le pronostic des patients Covid-19 qui présentent des symptômes sévères, » commente Pr Eric Vivier, PhD, Directeur Scientifique d’Innate Pharma et Professeur au Centre d’Immunologie de Marseille Luminy (Inserm/CNRS/AMU) et à l’AP-HM « Cette étude exploratoire nous encourage, car nous commençons à comprendre l’impact de la réponse immunitaire sur la progression du Covid-19 et les voies susceptibles de moduler cette réponse. »

Sur la base des résultats de cette étude, la Société a précédemment annoncé le début d’un essai clinique indépendant, nommé FORCE[2]. Cet essai de Phase II randomisé est en cours, évaluant en double aveugle avdoralimab chez des patients atteints d’un Covid-19 entrainant une pneumonie sévère.

Pour lire le papier, accédez à la publication en ligne de Nature.

[1] Association de l’inflammation Covid-19 avec l’activation de la voie C5a-C5aR1

[2] FOR Covid-19 Elimination (POUR l’Elimination de Covid-19)

À propos de l’étude EXPLORE COVID-19 :

Les chercheurs ont analysé la réponse immunitaire de patients Covid-19 ne présentant aucun ou peu de symptômes, de patients nécessitant de l’oxygène et d’un groupe de patients dans un état grave nécessitant une ventilation mécanique prolongée. L’étude a porté sur 82 personnes : 10 témoins sains et 72 patients COovid-19, dont 10 patients présentant peu de symptômes, 34 patients présentant une pneumonie et 28 patients présentant un SDRA.

Avdoralimab dans le cancer :

Avdoralimab est un anticorps thérapeutique qui se lie spécifiquement et bloque les récepteurs C5aR1 sur les cellules myéloïdes suppressives (MDSC) et les neutrophiles. Avdoralimab est actuellement évalué dans un essai de Phase I chez des patients présentant des tumeurs solides, dont un cancer du poumon non à petites cellules ou un carcinome hépatocellulaire.

Avdoralimab dans la Covid-19 :

Le C5a serait impliqué dans la pathogenèse du syndrome de détresse respiratoire aiguë en favorisant un environnement pro-inflammatoire, par l’attraction des cellules myéloïdes (neutrophiles, monocytes, macrophages) et en stimulant leur production de cytokines. Avdoralimab bloque les récepteurs C5aR1 et a le potentiel de réduire la réponse inflammatoire dans les poumons.