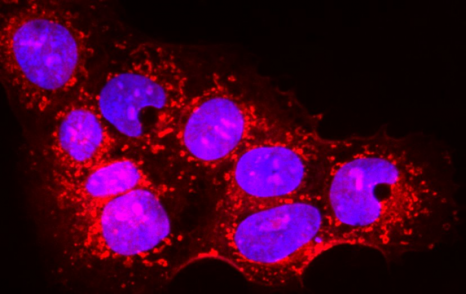

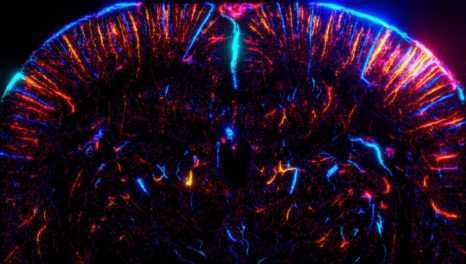

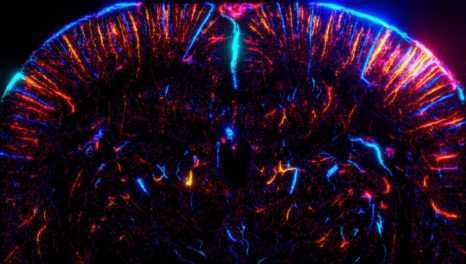

Le syndrome du bébé secoué (SBS) est la forme la plus grave de maltraitance et de négligence envers les enfants et la cause la plus fréquente de décès traumatique chez les nourrissons dans les pays à hauts revenus. © Adobestock.

Les équipes des services d’Anesthésie-réanimation, Neurochirurgie et Imagerie pédiatriques ainsi que l’équipe mobile de protection de l’enfance de l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP, et d’Université Paris Cité associées à une équipe de l’Inserm, coordonnées par le Dr Alina-Marilena Lãzãrescu, ont étudié les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur l’incidence et la gravité des cas de syndrome du bébé secoué (SBS) chez les nourrissons en région parisienne. Les résultats montrent que, après une période de stabilité en 2020, le syndrome du bébé secoué a vu son incidence doubler en 2021 et sa mortalité décupler par rapport à la période pré-pandémique (2017-2019). Les résultats de cette étude ont été publiés le 30 aout 2022 dans la revue JAMA Network Open.

Le syndrome du bébé secoué (SBS) est la forme la plus grave de maltraitance et de négligence envers les enfants et la cause la plus fréquente de décès traumatique chez les nourrissons dans les pays à hauts revenus. Les formes non létales du SBS sont associées à une morbidité sévère à long terme telle que des troubles neurodéveloppementaux (épilepsie, déficiences motrices et visuelles, troubles du langage, déficience intellectuelle et anomalies du comportement) entraînant un handicap à vie.

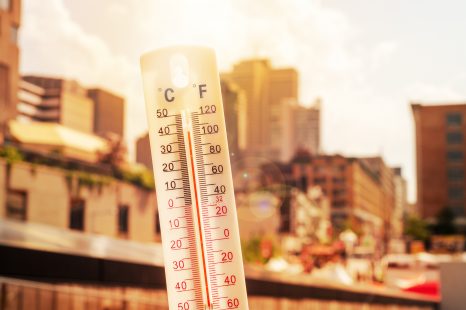

Des inquiétudes ont été exprimées très tôt par la communauté scientifique, médicale et sociale sur un risque « d’explosion » de l’incidence de la maltraitance et des négligences envers les enfants, notamment le SBS, secondaire à la pandémie de Covid -19 et aux mesures de confinement et d’atténuation prises pour réduire la propagation de la maladie. En effet, parmi les facteurs de risque de maltraitance connus, plusieurs ont vu leur prévalence augmenter durant cette période : détresse psychosociale, confinement dans de petits logements collectifs, fermetures d’écoles et de crèches et désorganisation des services sociaux.

Les équipes de recherche ont analysé l’évolution de l’incidence et de la gravité du SBS chez les nourrissons de la région Ile-de-France au cours des deux premières années de la pandémie de Covid-19 (la période 2020 – 2021) par rapport à la période pré-pandémique (la période 2017-2019).

Tous les cas consécutifs de SBS chez les nourrissons de moins de 12 mois adressés entre janvier 2017 et décembre 2021 à l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP, unique centre d’urgences neurochirurgicales pédiatriques de la région parisienne, ont été inclus, soit 99 nourrissons.

Le diagnostic de SBS a été porté par une équipe multidisciplinaire devant la présence d’un hématome sous-dural et à la suite d’une enquête médico-psychosociale complète, comme cela est recommandé dans la littérature.

Parmi les 99 nourrissons inclus dans l’étude et atteints de SBS, les signes de gravité des violences infligées étaient très fréquents : 87 % avaient une rupture des veines ponts, 75 % des hémorragies rétiniennes, 32 % des fractures, 26 % un état de mal épileptique, et 13 % sont décédés.

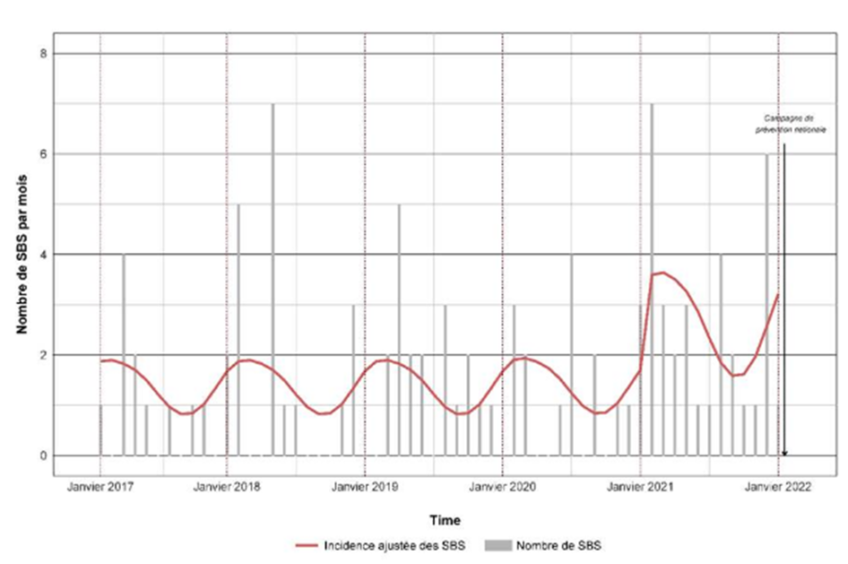

Par rapport à la période pré-pandémique (2017-2019), l’incidence de SBS est restée stable en 2020 puis a doublé en 2021 et sa mortalité a été multipliée par 9.

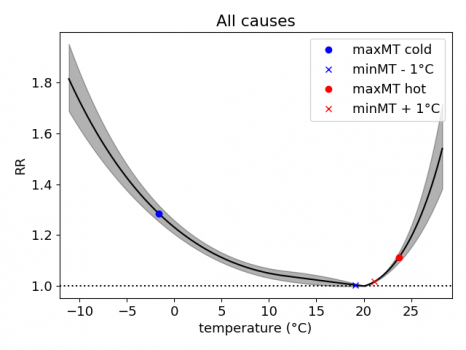

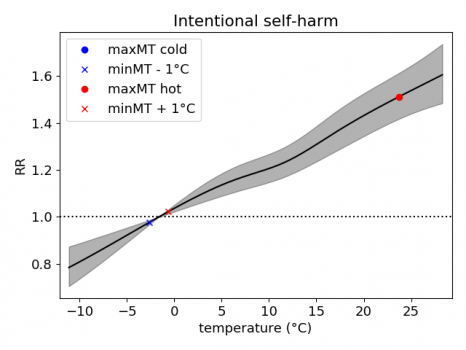

Incidence des SBS (syndrome du bébé secoué) chez les nourrissons de l’agglomération parisienne (N=99). Les barres grises représentent le nombre de cas par mois. La ligne rouge représente les valeurs ajustées de l’incidence des SBS (modèle de régression de Poisson ajusté sur la saisonnalité).

Pour les équipes de recherche, le fait que cette augmentation massive de SBS ne se soit pas produite pendant la première année de la pandémie où les mesures de confinement et d’atténuation étaient maximales, mais pendant sa deuxième année, pourrait s’expliquer par une accumulation de la détresse psychosociale.

D’autres hypothèses concernant le rôle d’une réduction des programmes de prévention et de détection précoce de la maltraitance et de la négligence envers les enfants durant la pandémie sont plus hasardeuses compte tenu de leurs effets potentiels à long terme.

Il serait intéressant par la suite d’étudier si l’augmentation a été hétérogène géographiquement au sein de la région parisienne et si elle est liée à des conditions de vie spécifiques.