Pour quitter l’organisme mâle et atteindre l’œuf, le génome mâle véhiculé par le spermatozoïde subit de nombreuses transformations. Une équipe dirigée par Saadi Khochbin au sein de l’unité mixte de recherche 823 « Centre de recherche Institut Albert Bonniot » (Inserm/Université Joseph Fourier) à Grenoble vient de décrire les mécanismes moléculaires permettant la transmission du génome mâle à l’œuf. Les chercheurs révèlent le rôle essentiel d’une petite structure qui permet de compacter le génome afin qu’il soit préservé lors de son transport par le spermatozoïde jusqu’à l’œuf. Ces résultats sont publiés dans la revue Genes & Development le 24 juillet.

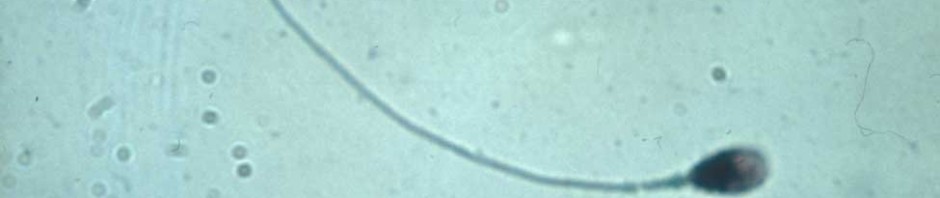

Spermatozoide – © Inserm / Denise Escalier

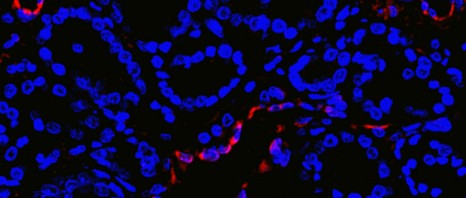

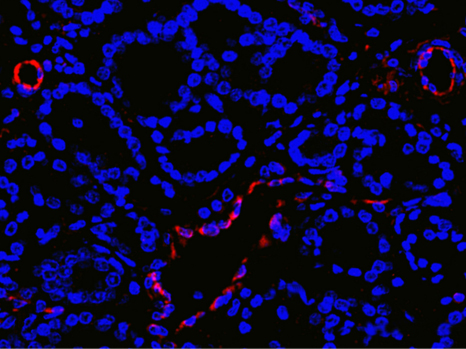

Un des défis de la reproduction est le transport de l’ADN mâle via des cellules germinales hautement spécialisées, les spermatozoïdes. Ceux-ci sont capables de quitter l’organisme et de survivre du mâle jusqu’à l’organisme femelle, un trajet qui nécessite de sécuriser le génome qu’il contient afin de le préserver pour la fécondation. Pour ce faire, le génome change progressivement de configuration spatiale lors de la spermatogénèse. De cette manière, l’ADN est transporté sous une forme très compacte et donc très résistante. Un défaut dans le processus de compactage peut entrainer une infertilité.

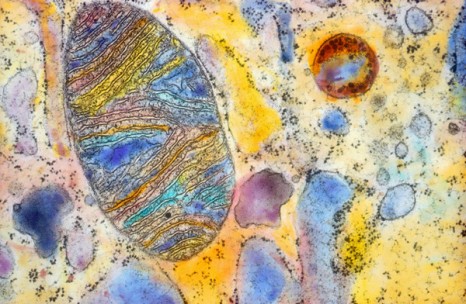

Jusqu’alors, bien que les scientifiques aient identifié des molécules participant au compactage de l’ADN – histones, protéines de transition, protamines – les déterminants moléculaires à l’origine de ces changements rapides de configuration restaient obscurs.

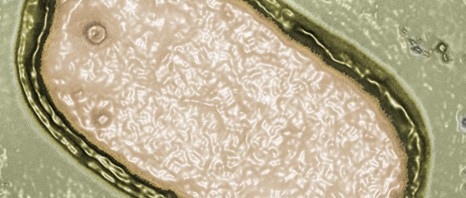

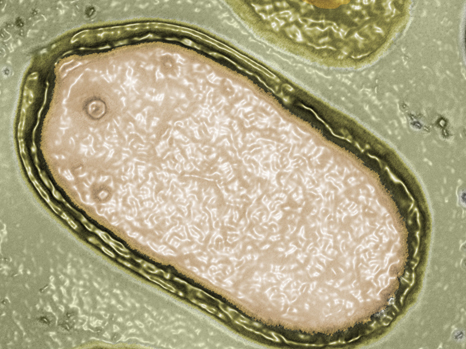

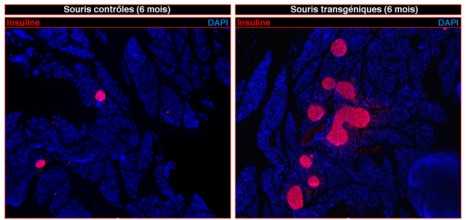

L’équipe Inserm « Epigénétique et signalisation cellulaire » dirigée par Saadi Khochbin, directeur de recherche CNRS, décrit pour la première fois comment, dans les cellules germinales mâles, un élément « organisateur » dirige l’empaquetage compact, très précis et spécifique du génome mâle. Il s’agit d’une histone particulière nommée TH2B, une des premières histones identifiée dès 1975. Cette petite protéine se fixe à l’ADN au cours de la spermatogenèse et lui donne une configuration spéciale requise pour son compactage final. Ainsi, véhiculé par le spermatozoïde, le génome paternel quitte l’organisme mâle et atteint l’œuf. De manière inattendue, les chercheurs ont également montré que cette histone est aussi présente dans l’œuf et participe, après fécondation au ré-empaquetage du génome mâle dès son entrée dans l’œuf.

« Nous avons donc découvert un élément important dans la transmission de l’information génétique paternelle qui participe non seulement à son conditionnement pour une expédition par l’organe reproducteur mâle mais également à sa réception par la cellule femelle »

, explique Saadi Khochbin, principal auteur de l’étude.Cette recherche a nécessité la mise en place de plusieurs modèles de souris et d’approches impliquant les technologies récentes très sophistiquées afin d’explorer le génome dans sa globalité (techniques génomiques, transcriptomiques) et de comprendre de nouveaux mécanismes à l’échelle moléculaire (approches protéomiques et modélisations structurales).

Sur un plan fondamental, ces travaux améliorent les connaissances de la transmission du génome mâle lors de la reproduction et ont des implications dans la compréhension de l’infertilité et l’optimisation de la procréation médicalement assistée.