Deux études publiées simultanément dans Nature le 29 août 2013 ouvrent des perspectives importantes dans le domaine de la médecine préventive et personnalisée. Conduites par l’Inra conjointement avec l’Inserm, l’UPMC et l’AP-HP ainsi qu’avec le CNRS, l’IRD, l’université d’Evry et des partenaires internationaux, ces études ont permis de distinguer pour la première fois, au sein d’une population, deux groupes d’individus différant par la faible ou forte richesse de leur flore intestinale (encore appelé microbiote intestinal) et par leur susceptibilité face aux maladies métaboliques liées à l’obésité. Les chercheurs ont ainsi observé que les individus ayant un déficit en bactéries intestinales (appauvrissement de la diversité) ont un risque accru de développer des complications liées à l’obésité. Parallèlement, ils ont réussi à améliorer la composition du microbiote grâce à un régime alimentaire spécifique. Il serait ainsi possible de développer un test simple d’identification de ces personnes à risque et de proposer une solution préventive adaptée.

© Inserm

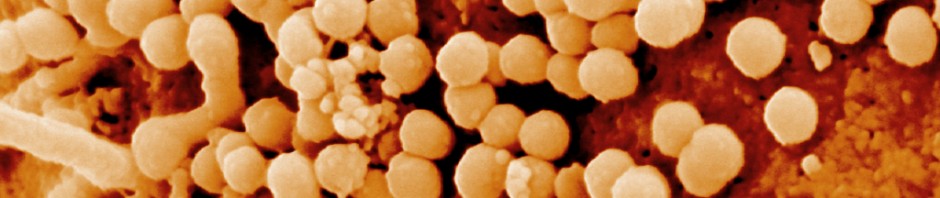

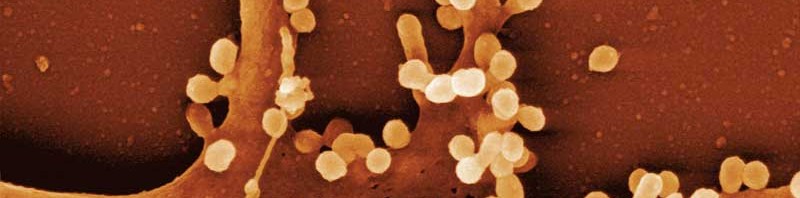

L’épidémie d’obésité touchait environ 400 millions d’individus adultes en 2005, elle concernera plus de 700 millions de personnes en 2015 et continuera d’augmenter. Les causes sont en partie environnementales (vie sédentaire, nourriture riche en énergie et facile à se procurer,…) et en partie génétiques. Mais l’obésité liée à des mutations génétiques humaines semble représenter une minorité de cas. De plus en plus de données indiquent que des variations dans notre « autre génome », le microbiome, c’est-à-dire le génome global de tous les microorganismes de notre corps, peuvent avoir plus de conséquences sur le développement de l’obésité que des variations dans le génome humain.

Deux types d’individus selon la composition bactérienne du tractus digestif

Une première étude menée par le consortium international MetaHIT* a porté sur une cohorte de 292 adultes danois comprenant 123 personnes non-obèses et 169 obèses. Les chercheurs ont analysé le génome bactérien intestinal de ces individus grâce à une nouvelle technique appelée métagénomique quantitative. D’après les résultats, il ressort que deux groupes d’individus se distinguent selon le nombre de gènes microbiens différents de leur microbiote, ce qui correspond à la richesse des bactéries qu’ils portent et l’abondance de certaines espèces bactériennes intestinales. Un quart des individus de la cohorte sont « pauvres » en espèces bactériennes, tandis que les trois-quarts possèdent une flore intestinale « riche » en bactéries (c’est-à-dire plus diversifiée). C’est la première fois qu’une telle distinction est mise en évidence dans la population. Par ailleurs, cette distinction n’est pas dépendante de la corpulence des individus car on retrouve des maigres et des obèses dans les deux groupes, même si le groupe déficitaire en bactéries comprend plus d’obèses (80%).

Un risque accru de complications associées à l’obésité

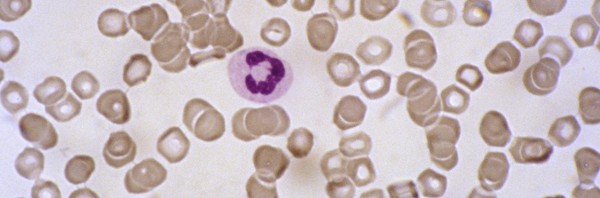

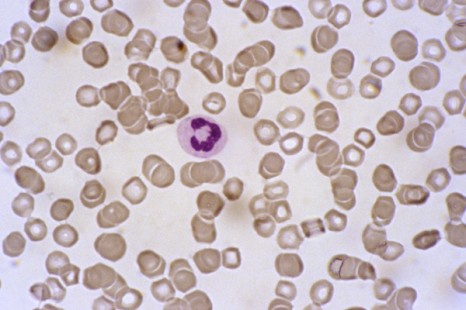

En comparant ces deux groupes, les chercheurs ont découvert que les personnes pauvres en bactéries intestinales ont un risque plus important que les personnes riches en bactéries de développer des complications liées à l’obésité :

diabète de type 2, problèmes lipidiques, hépatiques, cardiovasculaires et peut-être certains cancers… Ces individus ont notamment tendance à développer une inflammation chronique.

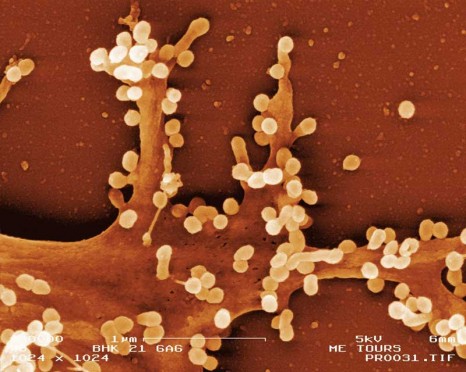

Des espèces bactériennes limitant la prise de poids

Les chercheurs ont également observé que les personnes obèses du groupe déficitaire en espèces bactériennes prennent plus de poids dans le temps que les individus non obèses. Chez ces individus pauvres en bactéries, 8 espèces bactériennes spécifiques étaient en faible abondance, voire manquantes. Ces espèces pourraient avoir un rôle protecteur contre la prise de poids. Cette découverte pourrait, à terme, conduire au développement de nouveaux probiotiques permettant de lutter contre la prise de poids.

6 espèces bactériennes suffisent à différencier les « pauvres » des « riches »

La seconde étude menée par le consortium français MicroObes*, portant sur une cohorte de 49 adultes français obèses ou en surpoids, confirme les résultats de la première étude. Les communautés bactériennes pauvres et riches dans les deux populations françaises et danoises sont similaires. De plus, en se basant sur seulement 6 espèces bactériennes particulièrement représentatives de ces communautés, il est possible de distinguer les communautés riches des communautés pauvres en bactéries avec une précision de 95%. Ces résultats pourraient conduire à l’élaboration d’une méthode simple pour déterminer quel type de communauté microbienne intestinale un individu porte.

Un régime alimentaire permet d’enrichir le microbiote

L’étude des patients français a de plus porté sur l’impact d’un régime riche en protéine et en fibres, et pauvre en calories, sur la diversité génétique du microbiote intestinal. Ce régime a conduit, après 6 semaines, non seulement à l’amélioration attendue des caractéristiques cliniques des individus étudiés (perte de poids et modifications des paramètres métaboliques), mais aussi à une augmentation de la richesse des communautés bactériennes intestinales initialement pauvres. Les chercheurs ont ainsi pu corréler l’augmentation de la richesse bactérienne avec la réduction du poids, du tissu graisseux, et avec une amélioration de paramètres métaboliques (taux de triglycéride ou cholestérol) ou inflammatoires. La voie est ouverte non seulement au diagnostic des individus à risque mais également à l’intervention par des recommandations nutritionnelles.

Cependant, l’inflammation chronique n’a pu être corrigée par le régime chez les individus pauvres en espèces bactériennes aussi efficacement que chez les individus riches. Ce problème ne pourra être résolu qu’en mettant en œuvre d’autres interventions, peut-être de type médicamenteuses, facilitées par la distinction des individus en fonction de la composition de leur microbiote intestinal.

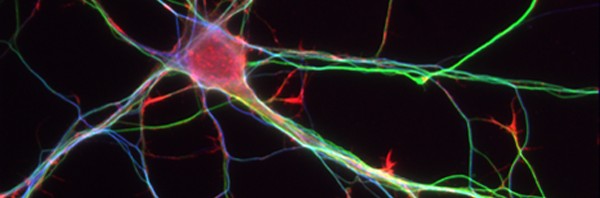

L’ensemble des signes cliniques liés à l’obésité pourraient être corrigés, ou encore mieux prévenus, par la détection précoce de l’altération du microbiote et grâce à des recommandations nutritionnelles adaptées. Une telle voie, esquissée par ces deux études, pourrait conduire à une médecine préventive des maladies chroniques, alternative à la médecine curative dont le poids sur les sociétés industrialisées devient financièrement difficile à soutenir. C’est dans cette perspectives que travaillent actuellement les chercheurs du programme européen Metacardis (Metagenomics in Cardiometabolic Diseases), débuté en 2012 et soutenu par l’Europe pour une durée de 5 ans (cf. encadré ci-dessous).

* Trois consortia de recherche sur le microbiote intestinal humainMetaHIT (METAgenomics of the Human Intestinal Tract) est un programme de recherche européen, coordonné par l’Inra, qui s’est terminé en juin 2012. Il rassemblait 14 organismes de recherche et industriels européens (France, Allemagne, Danemark, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni) et la Chine. http://www.metahit.eu/

MicroObes (Microbiome intestinal humain dans l’obésité et la transition nutritionnelle) est un programme de recherche de l’ANR, coordonné par l’Inra, qui s’est terminé en janvier 2011 et regroupait 5 unités de recherche appartenant à l’Inra, l’Inserm, l’APHP, le CEA. http://www7.inra.fr/micro_obes/le_projet

Metacardis est un programme de recherche européen actuellement en cours, dans la continuité des projets précédents. Coordonné par l’Inserm, il a débuté en novembre 2012 et vise à étendre l’étude du rôle de la flore Intestinale dans les complications cardiométaboliques de l’obésité et à développer des applications cliniques. Il implique 14 partenaires issus de 6 pays européens. http://www.metacardis.eu