©AdobeStock

Dans un article du New England Journal of Medicine paru le 19 avril, les résultats intermédiaires d’un essai clinique (HGB-205) conduit par la Pr. Marina Cavazzana et ses équipes à l’Hôpital Necker-Enfants malades AP-HP en collaboration avec l’Institut Imagine (AP-HP/Inserm/Université Paris Descartes) ainsi que ceux d’un essai multicentrique international (HGB-204) mené aux Etats-Unis, en Thaïlande et en Australie, montrent que la thérapie génique est efficace pour améliorer l’état de santé ou guérir les patients atteints de bêta-thalassémie. Ces deux essais cliniques ont utilisé le même vecteur thérapeutique « LentiGlobin », développé à l’université d’Harvard à Boston et au CEA de Fontenay-aux-Roses par le Pr. Philippe Leboulch, en collaboration avec la société américaine bluebird bio dont il est fondateur.

La Pr Marina Cavazzana, cheffe du département de biothérapie de l’Hôpital Necker-Enfants malades AP-HP, co-directrice de laboratoire du laboratoire Inserm de lymphohématopoïèse humaine à l’Institut Imagine, et son équipe ont traité des malades qui produisent désormais une hémoglobine thérapeutique en quantité suffisante pour arrêter le recours aux transfusions sanguines mensuelles.

Huit ans après la première thérapie génique dans cette maladie, réalisée par les Pr Cavazzana et Leboulch (Cavazzana et al. 2010), le vecteur lentiviral « LentiGlobin » de cette thérapie a été généré sous la direction du Pr. Leboulch des universités Paris-Sud et d’Harvard et ses collaborateurs, comme le Dr. Emmanuel Payen, au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) où le Pr Leboulch est Haut-Conseiller pour l’innovation médicale de la Direction de la Recherche Fondamentale du CEA et Directeur Scientifique Honoraire de l’Institut de recherches François Jacob. Ces essais sont promus par la société américaine bluebird bio, qui a été fondée par le Pr Leboulch à Boston. Cumulant 15 à 42 mois de suivi, les patients des deux essais ne présentent aucun effet adverse et ont repris leurs activités professionnelles ou scolaires.

Une jeune femme témoigne :

« J’ai bientôt 24 ans j’ai bénéficié d’une autogreffe il y a 4 ans. Grâce à ça aujourd’hui, je n’ai plus de transfusion mais surtout plus de Desféral, qui était mon traitement en forme de piqûre sous cutanée que je devais faire tous les jours afin de descendre ma ferritine. C’était assez compliqué, surtout mentalement car j’étais jeune et je ne me sentais pas comme les autres… Aujourd’hui je me sens mieux psychologiquement. Je ne prends qu’un traitement par voie orale qui est un antibiotique, car on m’avait enlevé la rate [endommagée par des dépôts de fer liés aux transfusions, ndlr] et un traitement hormonal. Je suis suivie à l’Hôpital L’Archet […] ainsi qu’à l’hôpital Necker par le Dr Cavazzana ainsi que le Dr Semeraro. Je vais à Paris tous les 6 mois à peu près, pour faire un bilan sur ma santé (un contrôle) mais tout va très bien. Je suis ravie, j’ai eu la chance d’avoir bénéficié de cette autogreffe et je la souhaite à toute personne malade. »

La bêta-thalassémie est l’une des maladies génétiques monogéniques les plus fréquentes. Elle est causée par plus de 200 mutations du gène de la bêta-globine (HBB) et touche près de 288 000 personnes dans le monde avec 60 000 nouveaux cas par an. Transmise selon un mode autosomique récessif, elle perturbe la production de la chaine bêta de l’hémoglobine, entraînant une anémie plus ou moins sévère. Dans sa forme majeure, la bêta-thalassémie nécessite des transfusions mensuelles, et un traitement contre l’effet délétère des dépôts de fer causés par ces transfusions. Celles-ci n’ont qu’un effet palliatif.

Le traitement curatif proposé à ces patients est en général une greffe allogénique de cellules de moelle osseuse, quand ils ne présentent pas un état clinique trop fragile et qu’ils ont un donneur compatible dans leur fratrie, ce qui n’est possible que dans environ 25% des cas. De plus, les taux de succès sont inégaux et les patients demeurent vulnérables aux infections dans les mois qui suivent la greffe et à la « maladie du greffon contre l’hôte »

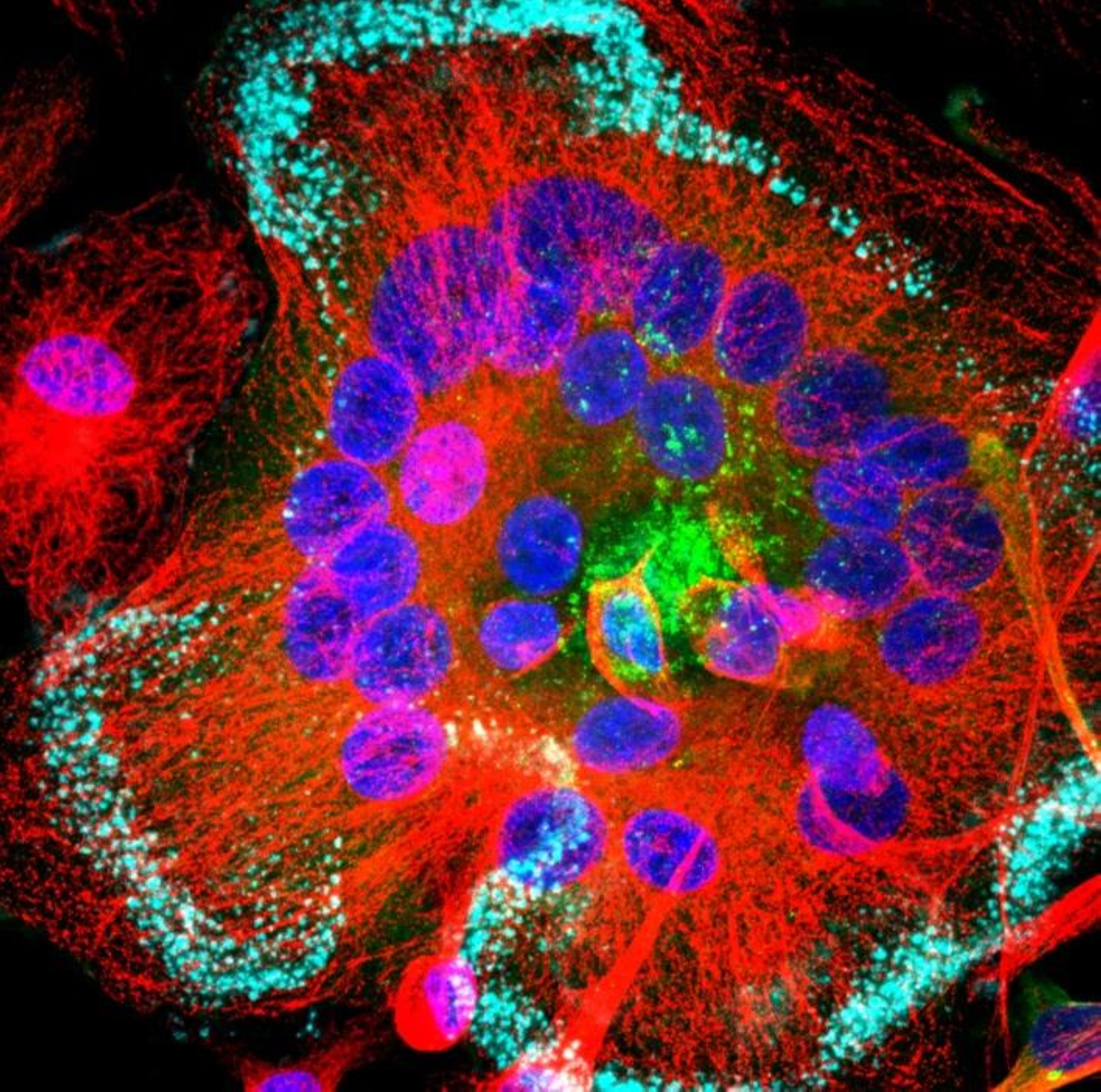

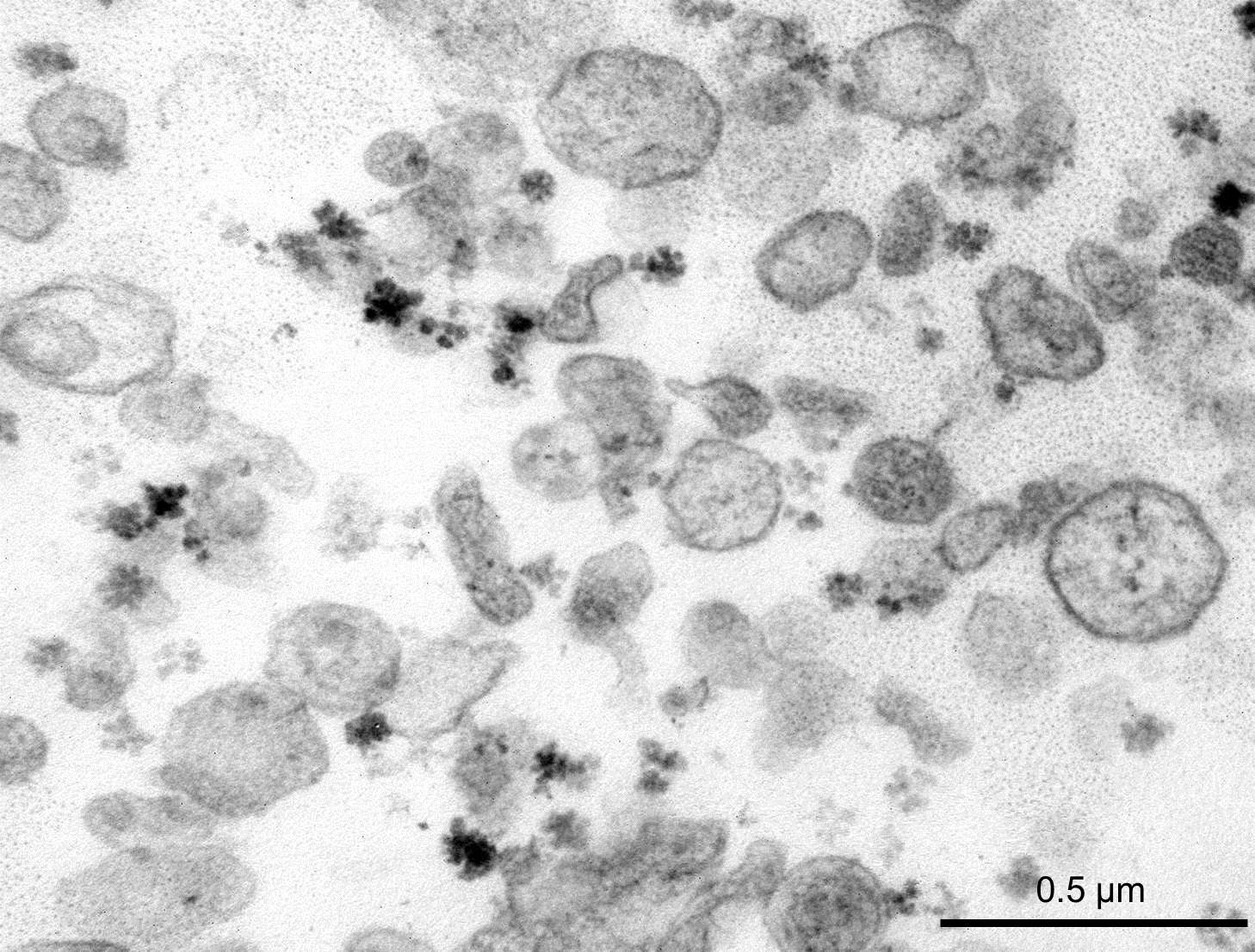

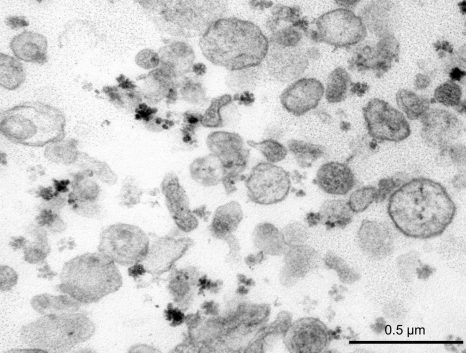

Dans les essais HGB-204 et HGB-205 de phase 1-2, commencés en 2013, les chercheurs ont prélevé des cellules souches sanguines des patients. Ils les ont modifiées à l’aide du vecteur LentiGlobin BB305 pour leur apporter un gène sain substitutif, avant de les greffer aux patients préalablement conditionnés par un traitement myéloabatif.

Ces cellules souches thérapeutiques ont ainsi produit des globules rouges à l’hémoglobine saine en quantité satisfaisante. Selon les génotypes des patients, la thérapie génique les a libérés de toute transfusion (12 sur 13 patients avec un génotype non-bêta0/bêta0), ou a réduit leur volume de 73 % et diminué la fréquence des transfusions (3 des 9 patients avec un génotype bêta0/bêta0 ou deux copies de la mutation IVS1-110).

« Après la preuve de principe thérapeutique que nous avions obtenue chez un patient thalassémique et un patient drépanocytaire, ces essais multicentriques internationaux confirment la consistance et la magnitude de l’efficacité thérapeutique de notre vecteur chez de nombreux patients. Des essais cliniques de phase 3 sont maintenant en cours sur plusieurs continents avant d’effectuer la demande de mise sur le marché de ce médicament biologique» a déclaré le Pr. Leboulch.

« La thérapie génique a de nouveau montré sa puissance thérapeutique, à condition que les expertises provenant de différentes domaines soient réunies. A ce titre, je remercie l’ensemble des équipes soignantes de l’Hôpital Necker et de l’AP-HP pour nous avoir fait bénéficier de cette expertise incontournable, clé du succès de ce traitement. Notre effort doit maintenant porter sur l’extension de cette approche à un grand nombre de patients » a souligné la Pr Cavazzana.

La vie de ces patients a déjà radicalement changé. Dans le cadre des essais HGB-204 et HGB-205, ils continueront à être suivis pendant 13 ans.

L’article « Gene Therapy in Patients with Transfusion-Dependent β-Thalassemia » est paru le 19 avril dans le New England Journal of Medicine.