Dans un commentaire publié dans la revue Nature Human Behavior, Violetta Zujovic, chercheuse à l’Inserm et ses collègues du comité XX initative regroupés au sein de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (Inserm/CNRS/Sorbonne Université) à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP, expliquent comment une approche neuroscientifique permet de lutter plus efficacement contre les inégalités femmes/hommes. Grâce à leurs actions, les scientifiques ont fait passer de 25 à 44 % le nombre d’oratrices invitées dans les séminaires du centre de recherche en un an et demi et de 25 à 31% le nombre de femmes désormais chefs d’équipe. Leur démarche, basée sur les neurosciences, constitue aujourd’hui un levier majeur pour faire évoluer les mentalités et les comportements. La suite de leur travail consistera, entre autres, à avoir recours aux « nudges » (« coup de pouce » en anglais) une technique issue des neurosciences qui se propose d’influencer nos comportements dans notre propre intérêt, pour améliorer l’équité homme/femme. Un exemple à suivre.

Reconnue internationalement pour être un pays facilitateur pour la carrière des femmes, de part des infrastructures adaptées et des législations spécifiques, la France n’est cependant pas plus performante dans l’égalité des chances offertes aux femmes et aux hommes. Tel est le paradoxe que souligne le comité XX initiative regroupant une dizaine de scientifiques dans un commentaire publié dans Nature Human Behavior. Bien que l’ensemble de la communauté, y compris scientifique reconnaisse ces inégalités, pourquoi les comportements associés aux genres persistent-ils ? Le commentaire publié alerte sur l’impact de biais cognitifs, indépendants de notre volonté mais très enracinés dans notre mentalité. En effet, les préjugés et les stéréotypes inconscients ont une influence puissante sur presque tous nos choix.

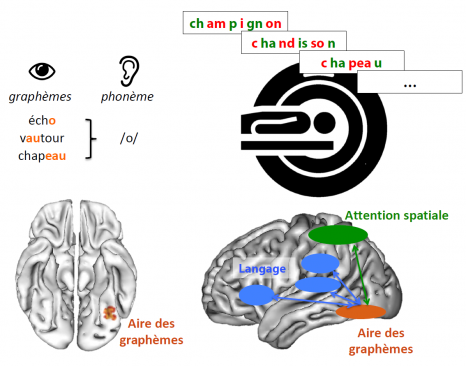

Malgré les normes égalitaires et malgré la preuve que des équipes mixtes ont plus de réussite, les préjugés sociaux continuent de tirer les ficelles de manière implicite, créant par exemple des préjugés sexistes ou raciaux. La communauté neuroscientifique est à la pointe, non seulement de la sensibilisation à de tels biais inconscients, mais elle dispose également des outils nécessaires pour comprendre leurs origines cognitives et briser les stéréotypes de la société.

Le comité XX initiative de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), composé de chercheuses et chercheurs en neuroscience de l’Inserm, du CNRS et de Sorbonne Université propose une feuille de route en plusieurs étapes. Leurs recommandations mettent en avant une première étape indispensable : la prise de conscience de chacun de ses propres raccourcis implicites qui résultent de préjugés existants et de leur impact sur leur prise de décision.

Cette première étape a été mise en application grâce à la collecte exhaustive de chiffres montrant le ratio femme homme en fonction du niveau de responsabilités et de la fonction occupée. Les données internes de l’ICM, recueillies en avril 2017, ont montré que seulement 26 % des femmes occupaient un poste de direction ou de cogestion au sein de l’institut, qui est composé à 63 % de femmes. D’autres chiffres ont montré que seuls 25 % des conférencières et conférenciers invités aux séminaires scientifiques hebdomadaires étaient des femmes.

Le simple fait de montrer les résultats de cette enquête, a permis de déclencher un processus de remise en question collectif qui a abouti à une augmentation de 26 % à 31 % du nombre de femmes à la tête d’une équipe de recherche. L’ensemble de la communauté s’est également impliqué dans la volonté de mettre plus en avant les femmes scientifiques avec comme action concrète le passage du nombre de scientifiques féminines oratrices aux conférences de l’institut de 25 à 44 %.

« Grâce à l’impulsion collective de lutte contre l’inégalité de genre, une révision de nombreux formulaires institutionnels a également été menée afin de supprimer toute information liée à un genre spécifique » explique Violetta Zujovic, chercheuse à l’Inserm et coordinatrice de ce travail.

Dans ce contexte sociétal et économique, emprisonné dans des préjugés inconscients et des stéréotypes de genre, une des recommandations majeures proposée par les scientifiques est l’information et la formation des femmes et des hommes pour échapper à ces biais. Le comité organise un colloque sur les « biais de genre : science et pratiques » le 3 avril 2020, ouvert à tous, et des ateliers pratiques présentant des outils pour combattre ses propres préjugés et savoir évaluer ses propres valeurs et compétences.

L’impact de ce comité et de son approche neuroscientifique entamée il y a environ un an et demi, souligne l’importance d’associer des mesures concrètes aux politiques nationales. A cet effet, les neuroscientifiques planchent déjà sur le développement de « nudges » (« coupe de pouce » en anglais) qui permettraient, via des astuces, d’inciter à l’équité homme/femme plutôt que de contraindre. Dans leur ensemble, ces mesures devront permettent de connaître et reconnaître les préjugés inconscients liés au genre que nous perpétuons et transmettons et de lutter individuellement pour un changement culturel.