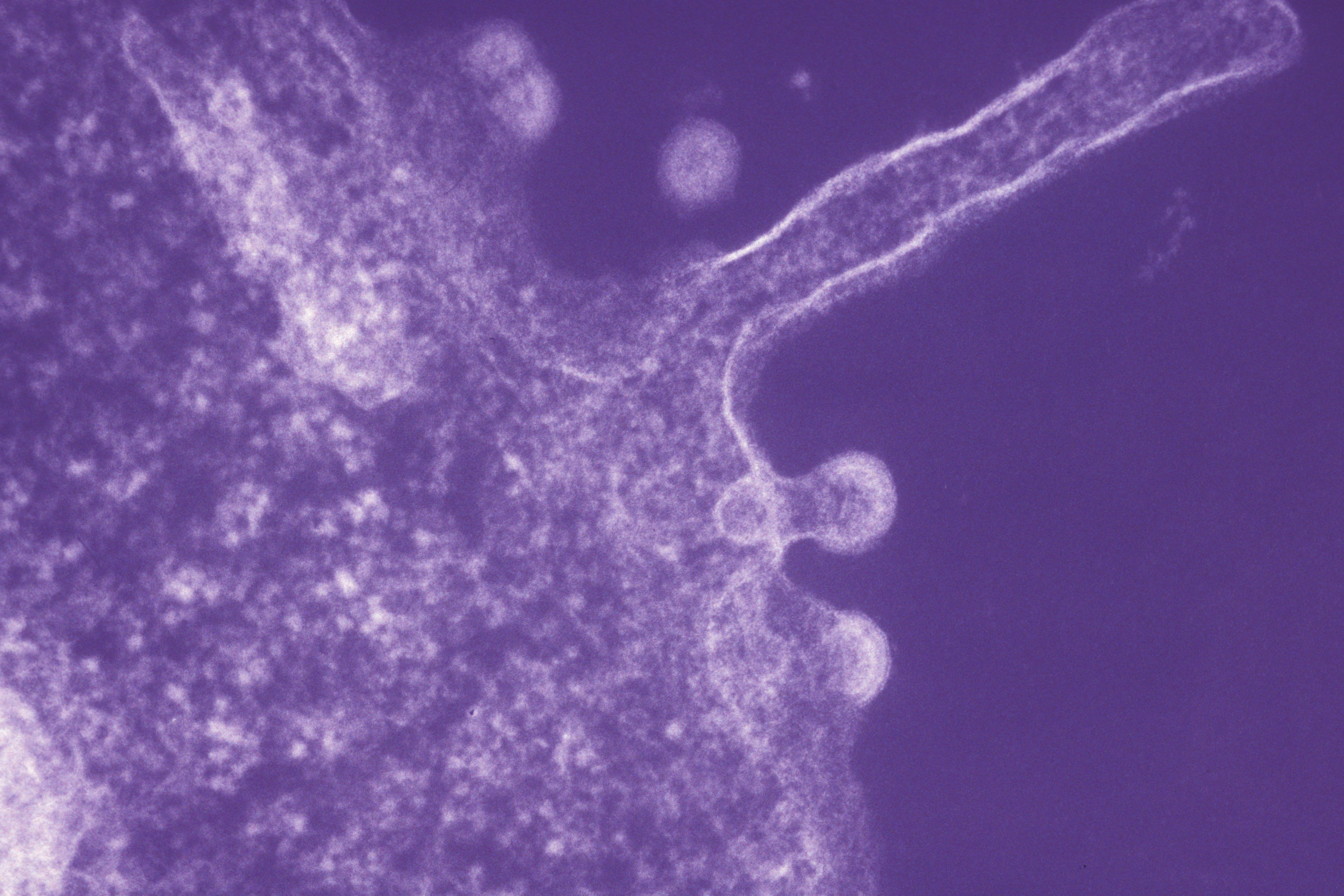

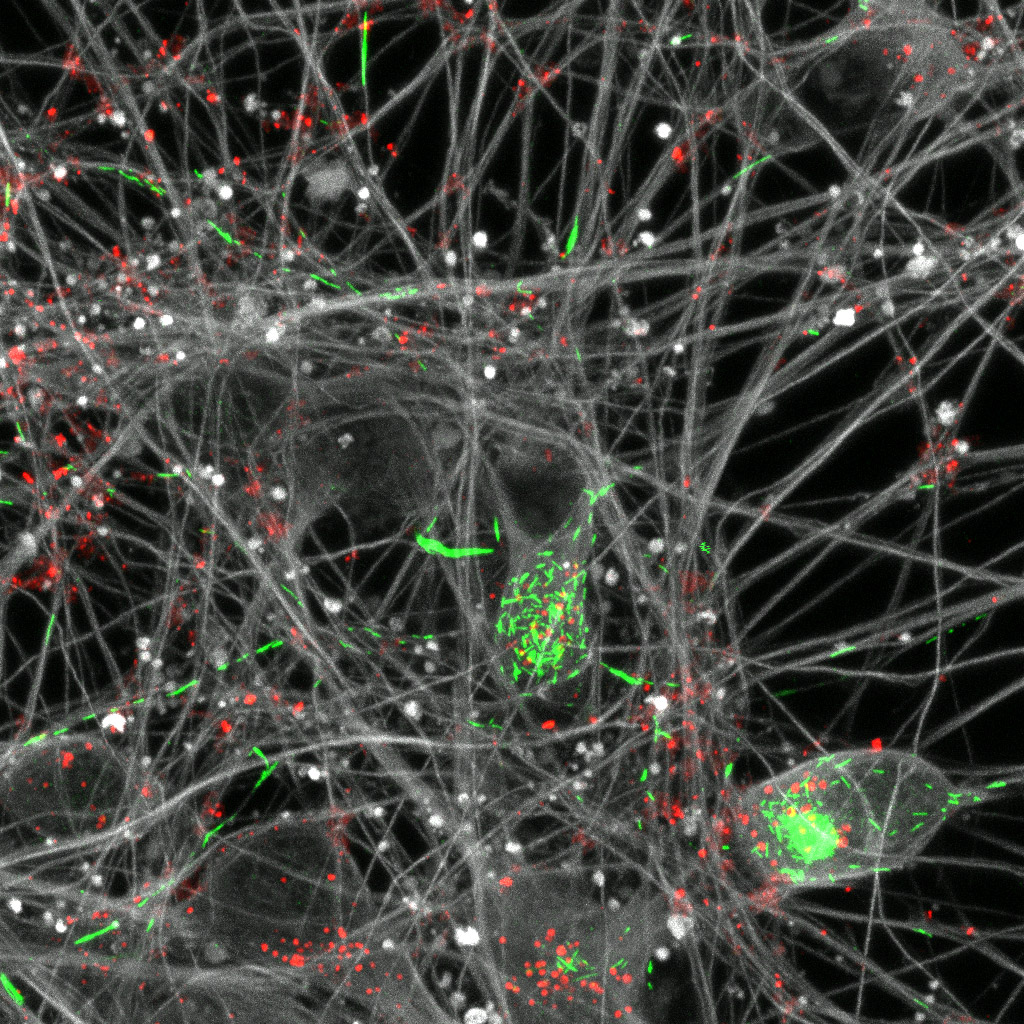

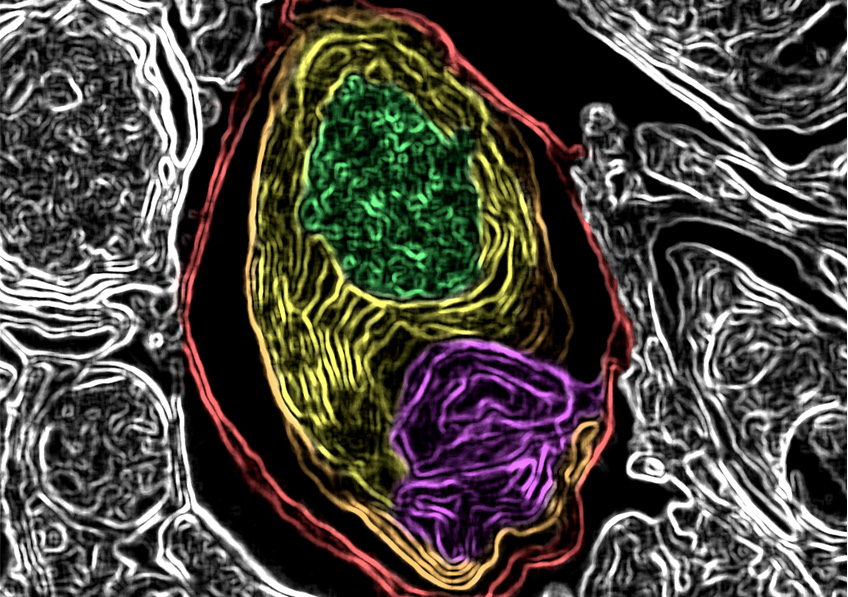

©Inserm/Jammart, Baptiste, Vésicule d’autophagie (induite par le VHC)

Un travail de recherche interdisciplinaire associant cliniciens, hépatologues et épidémiologistes de l’Inserm, Sorbonne Université et l’AP-HP (hôpitaux Cochin et Saint-Antoine) coordonné par le Pr Fabrice Carrat, le Pr Stanislas Pol et le Dr Hélène Fontaine[1] et soutenu par l’ANRS montre, auprès de 9 895 patients de la cohorte nationale ANRS CO 22 HEPATHER recrutés dans 32 centres en France, les bénéfices cliniques à court terme des antiviraux à action directe dans le traitement de l’infection par le virus de l’hépatite C. Ces résultats font l’objet d’une publication dans The Lancet ce lundi 11 février 2019.

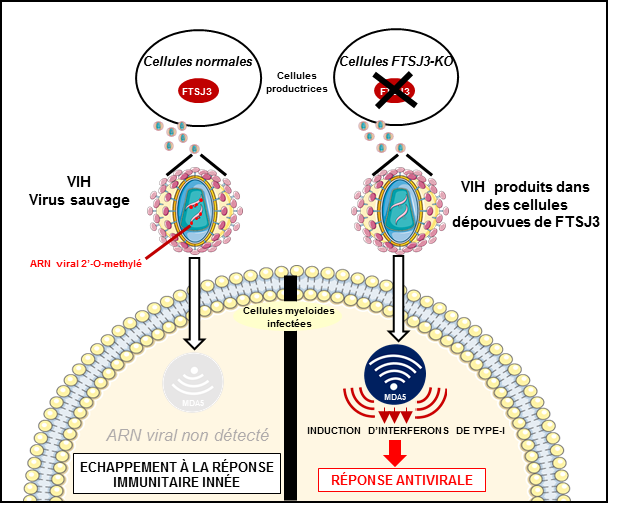

Les traitements contre le virus de l’hépatite C (VHC) les plus récents, les antiviraux à action directe (AAD), ont une remarquable efficacité dans l’élimination du virus. En effet, ils permettent d’éliminer chez presque tous les patients traités (95% en général), le virus en huit à 12 semaines de traitement. Si l’efficacité virologique des AAD n’est plus à démontrer, il n’existait à ce jour que très peu de données prospectives sur leur efficacité clinique (c’est-à-dire leur impact sur l’évolution de la maladie hépatique liée à l’infection par le VHC au quotidien) et ces dernières portaient sur des patients très sélectionnés ou étaient issues d’enquêtes rétrospectives. C’est à cette efficacité clinique « en vie réelle » que se sont intéressés les chercheurs soutenue par l’ANRS. Ils ont pour cela comparé l’évolution clinique de patients infectés par le VHC et traités ou non par AAD.

L’étude dont les résultats sont publiés aujourd’hui a été réalisée auprès de 9 895 patients infectés par le VHC et inclus entre 2012 et 2015 dans la cohorte ANRS CO22 HEPATHER (cf. encadré page suivante). En France, les AAD ont commencé à être prescrits en 2014, dans un premier temps prioritairement aux patients présentant une hépatite C avancée, puis en janvier 2017 à l’ensemble des patients infectés de manière chronique par ce virus.

Parmi les 9 895 patients de l’étude, suivis 33 mois en médiane[1], l’analyse statistique a permis de mettre en évidence, auprès des 7 344 patients ayant reçu les AAD avant la fin de l’étude, que ce traitement était associé à une diminution de la mortalité et de la survenue de carcinomes hépatocellulaires (cancer du foie).

En effet, après ajustement des différents facteurs individuels (âge, avancement de la maladie, présence d’autres pathologies…) les patients traités par AAD avaient un risque de mortalité diminué de 52% et un risque de développer un cancer du foie diminué de 33% par rapport aux patients présentant un stade de la maladie similaire mais ne prenant pas d’AAD.« Nous pouvions nous attendre à ces résultats. En effet, il peut sembler logique que l’élimination du virus causant les dégâts soit liée à une amélioration clinique » expliquer le Pr Fabrice Carrat « Nos résultats montrent que ces bénéfices sont obtenus rapidement après la guérison virologique et il ne s’agit plus de patients très sélectionnés comme dans les premiers essais. Notre analyse reflète l’efficacité sur le terrain pour tous les patients. »

Le recueil prolongé des données de ces patients guéris d’une infection par le VHC permettra de préciser le bénéfice du traitement par AAD sur le long terme et de définir les modalités à mettre en place pour leur suivi médical (A quelle fréquence effectuer des dépistages de cancers du foie ? Pendant combien de temps après la guérison ? A quel coût ?).

Une des difficultés parfois rencontrées dans ce genre d’étude est le cas des patients guéris et perdus de vue. Le « chaînage » des données médicales des patients de la cohorte ANRS CO22 HEPATHER au système national des données de Santé (SNDS), validé par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) le 19 juillet 2018, devrait aider les chercheurs à obtenir des renseignements exhaustifs sur la consommation de soins de ces patients sur le long terme.

[1] Fabrice Carrat (Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique, Sorbonne université, Inserm UMR 1136 – unité de santé publique – hôpital Saint-Antoine, AP-HP), Stanislas Pol (Département d’Hépatologie, Hôpital Cochin AP-HP; Université Paris-Descartes; Inserm, Institut Pasteur), Hélène Fontaine (Département d’Hépatologie, Hôpital Cochin, AP-HP).[1] La médiane de l’ensemble d’un échantillon est une valeur x qui permet de couper l’ensemble des valeurs en deux parties égales.