Le manque de flexibilité cognitive est une des hypothèses mises en avant pour expliquer les comportements répétitifs des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme. Et si ce n’était pas le cas ? C’est ce que suggèrent les travaux d’une équipe de chercheurs de l’Inserm et de l’université de Tours qui ont suivi par IRM l’activité cérébrale de participants autistes et non-autistes face à des situations similaires à celles posant problème aux personnes autistes au quotidien. Leurs résultats parus dans Brain and Cognition suggèrent que l’inflexibilité des personnes autistes proviendrait en fait d’une stratégie d’évitement des situations socio-émotionnelles. Ces travaux ouvrent de nouvelles pistes dans la compréhension et la prise en charge de l’autisme, en proposant de ne plus dissocier le domaine cognitif du domaine socio-émotionnel mais de les considérer comme étroitement liés.

Les personnes avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) montrent dans leurs activités quotidiennes des difficultés à adapter leur comportement aux modifications de l’environnement. Le TSA est caractérisé par deux critères diagnostiques principaux : une difficulté persistante à communiquer socialement et un enfermement dans des schémas comportementaux répétitifs, des intérêts et/ou activités restreints. Mais si le diagnostic d’autisme requiert la présence simultanée de ces deux critères, leur interaction demeure peu étudiée.

Dans une étude dirigée par Marie Gomot, chercheuse Inserm, au sein du laboratoire « Imagerie et cerveau » (Inserm/Université de Tours), cette question a été abordée en comparant la gestion cognitive des informations socio-émotionnelles et celle des informations non-sociales chez les personnes autistes.

Si les processus à l’origine des symptômes du TSA ne sont pas encore bien compris, l’une des hypothèses aujourd’hui avancée est un manque de flexibilité cognitive, c’est-à-dire une difficulté à alterner entre plusieurs tâches et à analyser son environnement pour s’adapter à ses changements.

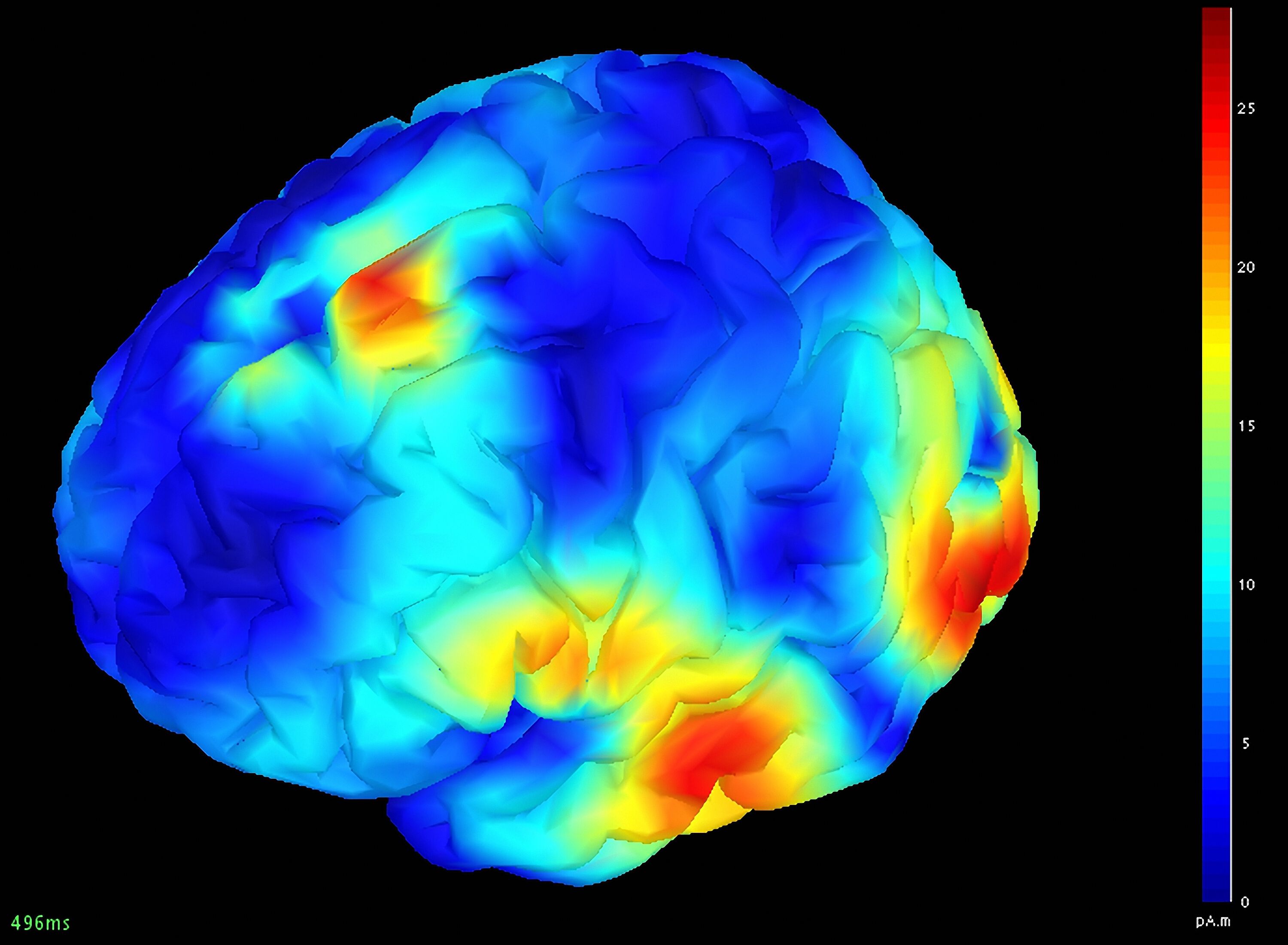

Pour évaluer cette flexibilité, les chercheurs ont suivi par IRM l’activité cérébrale de participants autistes et non-autistes soumis à un test simulant des situations similaires à celles posant problème aux personnes TSA au quotidien.

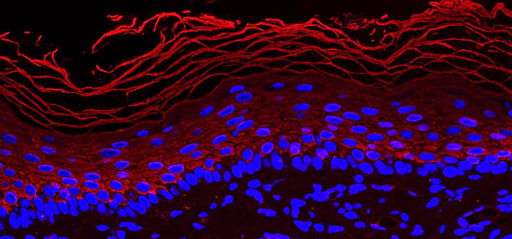

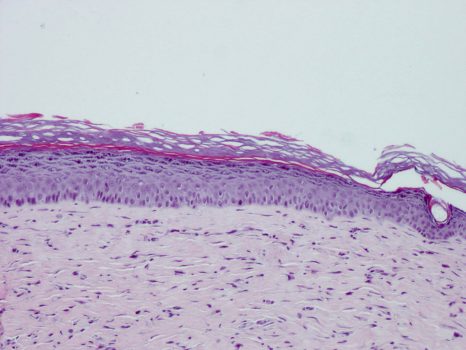

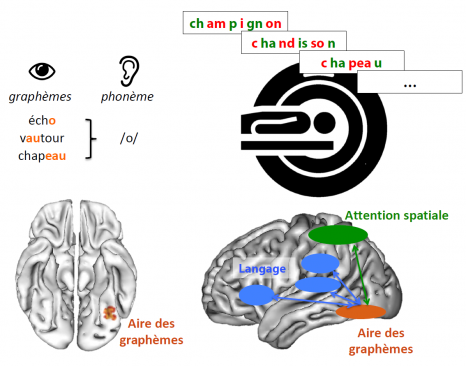

L’équipe de recherche a utilisé une version modifiée d’un test classique en neuropsychologie qui lui a permis de tester la flexibilité cognitive lors du traitement d’informations non sociales ou socio-émotionnelles. Cinq cartes étaient présentées, chacune illustrée d’un visage différent. Les participants devaient associer la carte centrale avec une des quatre cartes adjacentes selon un des trois critères suivants : couleur du cadre de la carte (information non sociale), identité du visage (information sociale) ou expression faciale (information socio-émotionnelle). Tout au long du test, pour évaluer la flexibilité cognitive des participants, il leur était demandé de réaliser différentes associations (même couleur, même identité ou même expression faciale) en changeant ou maintenant une des trois règles en vigueur.

L’équipe de recherche n’a constaté aucune différence significative entre les participants autistes et non-autistes sur les paramètres comportementaux mesurant purement la flexibilité cognitive, c’est-à-dire la capacité à adopter une nouvelle règle.

En revanche, l’étude révèle l’importance de la nature de l’information à traiter sur ces processus de flexibilité cognitive dans l’autisme. Ainsi, les participants TSA ont besoin de plus d’essais que les participants non-TSA pour s’orienter vers la règle liée à l’information socio-émotionnelle, alors qu’ils ne montrent pas de difficultés particulières à adopter celles impliquant le traitement d’informations non émotionnelles.

Parallèlement, l’IRM a mis en évidence une activité cérébrale significativement plus importante chez les participants autistes lorsqu’ils devaient faire preuve de flexibilité cognitive. Cette activité cérébrale ne se stabilisait que lorsque les participants TSA recevaient confirmation qu’ils avaient trouvé la bonne règle à appliquer. Cette observation suggère que l’adaptation à une nouvelle situation nécessiterait un niveau plus élevé de certitude chez les personnes autistes.

« Ces résultats sont importants car ils suggèrent que les personnes TSA pourraient mettre en place des routines et des comportements répétitifs non en raison d’un réel manque de flexibilité cognitive mais plutôt pour éviter d’être confrontées à certaines situations socio-émotionnelles, précise Marie Gomot. Le besoin d’un haut niveau de certitude combiné à une faible compréhension des codes régissant les interactions socio-émotionnelles mènerait ainsi à un évitement des tâches impliquant une composante socio-émotionnelle. » Et de conclure, « ces travaux confirment que les dysfonctionnements cognitifs et émotionnels sont étroitement liés dans le TSA et qu’ils devraient davantage être considérés conjointement dans de futures études. »