On estime à 1,5 million le nombre de Françaises qui seraient atteintes d’endométriose. Ce chiffre est sans doute sous-estimé car bien que fréquente, cette maladie gynécologique demeure encore mal repérée. En effet, les connaissances sur l’endométriose par les professionnels de santé restent insuffisantes et les retards de diagnostic importants. A l’Inserm, des équipes de recherche travaillent depuis plusieurs années pour mieux appréhender la maladie et améliorer la vie des patientes touchées par des douleurs souvent invalidantes, causes de fatigue, de dépression, ou d’anxiété.

A l’approche de la 18ème semaine européenne de prévention et d’information sur l’endométriose qui se déroulera du 7 au 13 mars, l’Inserm fait un point sur les travaux de recherche en cours et sur le nouveau souffle donné à la recherche avec l’annonce d’une stratégie nationale de lutte contre l’endométriose, dans laquelle l’Inserm s’est vu confier un rôle clé.

Qu’est-ce que l’endométriose ?

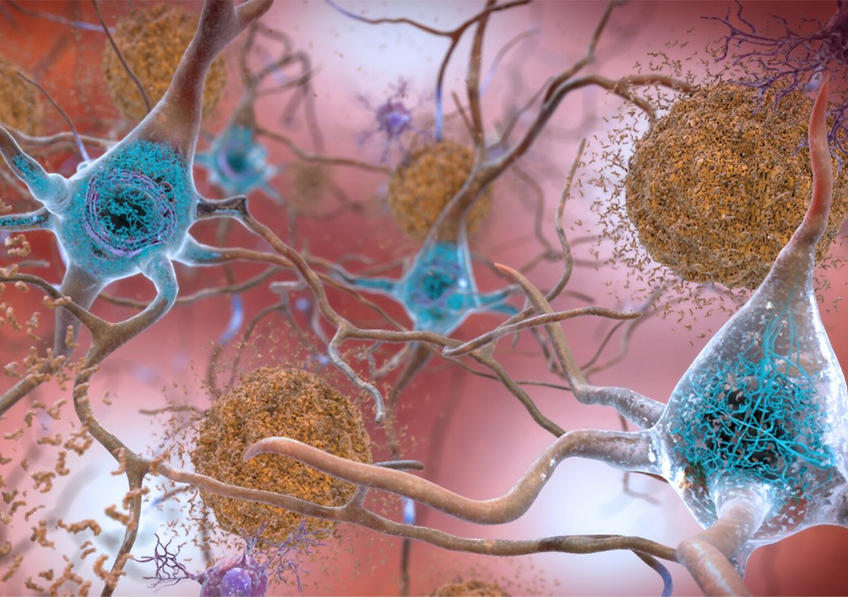

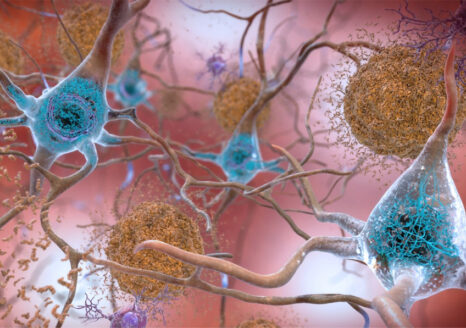

L’endométriose est une maladie caractérisée par la présence anormale, en dehors de la cavité utérine, de fragments de tissu semblable à celui de la muqueuse de l’utérus. Ces fragments vont s’implanter et proliférer sur de nombreux organes sous l’effet de stimulations hormonales. Les principaux symptômes sont des douleurs (douleurs pelviennes notamment, surtout pendant les règles) et, dans certains cas, une infertilité.

L’approche épidémiologique : l’étude de cohorte ComPaRe-Endométriose

Plusieurs projets de recherche en épidémiologie sont actuellement en cours en France sous l’impulsion de l’Inserm à travers l’équipe de Marina Kvaskoff, épidémiologiste à l’Inserm. Parmi ceux-ci, une cohorte de patientes dédiée à l’étude de l’endométriose mise en place depuis 2018 : la cohorte ComPaRe-Endométriose.

Celle-ci compte actuellement des milliers de patientes (environ 12 000) atteintes d’endométriose et/ou d’adénomyose[1]. Deux analyses en cours ont déjà permis d’obtenir de premiers résultats.

Une première analyse s’est intéressée au délai de diagnostic de la maladie, c’est-à-dire au temps écoulé entre l’apparition des premiers symptômes et l’obtention d’un diagnostic d’endométriose ou d’adénomyose, avec l’objectif de décrire les facteurs associés à un délai plus ou moins important.

Les résultats préliminaires font état d’un délai de diagnostic de 10 ans en moyenne dans une analyse portant sur plus de 5500 patientes. L’âge, un niveau socioéconomique plus faible, le fait d’avoir un indice de masse corporel plus élevé, ou d’autres pathologies chroniques en plus de l’endométriose étaient associés à un délai de diagnostic plus long.

Cette étude, actuellement en cours, permettra d’identifier les profils de patientes ayant un délai un délai de diagnostic plus long et ainsi mener des actions ciblées pour améliorer la prise en charge de la maladie.

Le groupe de recherche s’est parallèlement intéressé à la prise en charge des patientes dans un sous-échantillon de 1000 patientes. La question « Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans votre prise en charge ? » a été posée aux participantes de la cohorte.

Les 3 thèmes les plus importants identifiés dans cette étude étaient :

- améliorer la connaissance et la reconnaissance de l’endométriose par les soignants,

- mettre fin aux violences médicales (c’est-à-dire d’affirmer que les symptômes sont d’origine psychologique, mettre fin à des positions paternalistes ou infantilisantes),

- améliorer la prise en charge des symptômes et soins spécifiques à l’endométriose (soit une meilleure gestion des douleurs, de l’infertilité et des problèmes liés à la vie sexuelle).

Les résultats de cette étude pourraient être utiles pour concevoir une meilleure prise en charge de l’endométriose en tenant compte du point de vue des patientes.

ComPare-Endométriose recrute des personnes atteintes d’endométriose et/ou d’adénomyose. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site

compare.aphp.fr : l’objectif de l’équipe scientifique étant d’atteindre un nombre suffisamment important de femmes incluses pour obtenir des résultats robustes aux nombreuses questions encore en suspens sur cette pathologie.

L’approche génétique : Comparaison génétique dans une même famille

Sous la supervision du directeur de recherche Inserm Daniel Vaiman, des chercheurs et chercheuses à l’Institut Cochin tentent de mieux comprendre les prédispositions génétiques de la maladie.

Une étude en cours vise à identifier les gènes impliqués dans l’endométriose en comparant entre porteuses d’endométrioses et candidats sains, les mutations ou variations génétiques qui seraient similaires et/ou différentes. Cette analyse est rendue possible grâce à la collecte d’ADN par prélèvement salivaire ou prise de sang d’une dizaine de familles présentant au moins un diagnostic d’endométriose. Actuellement, 35 individus ont participé à cette analyse appartenant à 10 familles avec des cas d’endométriose.

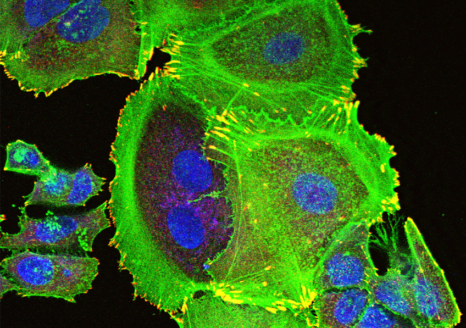

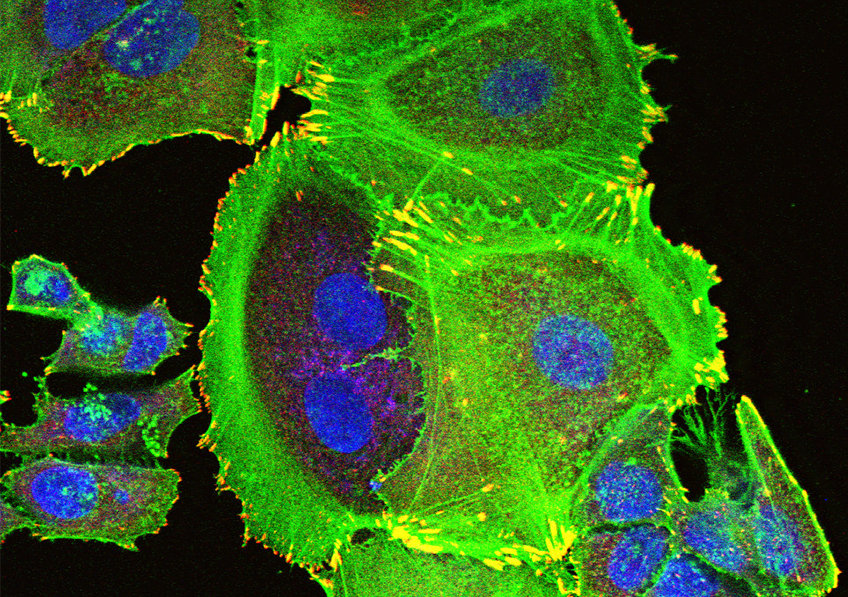

Immunologie : contrôler la réaction des cellules de l’immunité

Plusieurs équipes de recherche de l’Inserm sont mobilisées pour identifier les mécanismes d’initiation de l’endométriose et s’intéressent à ce titre à la réaction du système immunitaire.

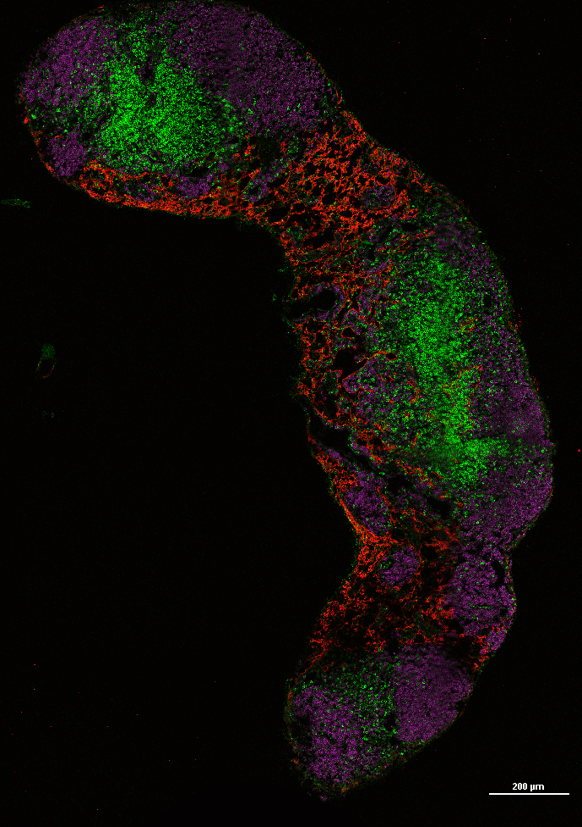

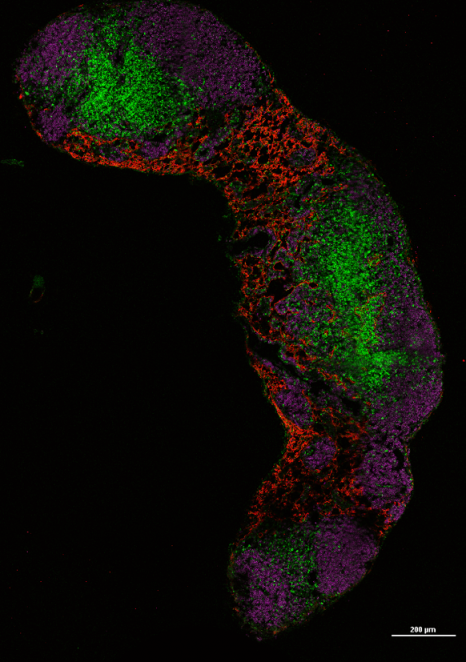

Le groupe de recherche toulousain dirigé par Julie Tabiasco[2], chercheuse en immunologie et spécialiste du microenvironnement tissulaire dans l’équipe du Dr Nabila Jabrane-Ferrat, est parvenue à reproduire en préclinique un modèle d’endométriose (souris) avec l’objectif de trouver un traitement pouvant permettre d’empêcher l’implantation des lésions. Les chercheurs ont ainsi pu cibler une molécule qui permet de déclencher une réponse immunitaire spécifique à l’endométriose.

Une telle réponse pourrait à terme permettre l’élimination des fragments de tissus qui se développent en dehors de la cavité utérine, caractéristiques de l’endométriose.

L’Inserm, un acteur clé de la recherche sur l’endométriose

En janvier 2022, le président de la République a annoncé le lancement de la stratégie nationale de lutte contre l’endométriose. Afin de placer la France aux avant-postes de la recherche et de l’innovation sur l’endométriose, le 1er comité de pilotage de cette stratégie nationale qui s’est tenu le 14 février 2022, a confié à l’Inserm la mise en place d’un programme et équipement prioritaire de recherche (PEPR) doté de plus de 20 millions d’euros sur cinq ans. Il regroupera l’ensemble des meilleurs chercheurs de toutes les disciplines pouvant intervenir dans le champ de l’endométriose.

Soucieux de diffuser une information scientifique fiable, factuelle et de qualité, l’Inserm est également mobilisé contre la diffusion de fausses informations qui pourraient circuler sur ce sujet. A ce titre, l’annonce récente d’un test de diagnostic salivaire de l’endométriose a fait l’objet d’un décryptage de notre cellule riposte : Pour aller plus loin : Lire notre Canal Détox :

« Un test salivaire pour diagnostiquer l’endométriose, vraiment » ?

[1] L’adénomyose est usuellement définie comme étant de l’endométriose interne à l’utérus.

[2] UMR 1291 Institut Toulousain des maladies infectieuses