©Inserm/Naveilhan, Philippe/U913/IMAD

Une carence en protéines chez la femelle en gestation est associée à des anomalies digestives durables pour la descendance. En étudiant le lien entre malnutrition périnatale et système digestif chez le rat, une équipe de chercheurs de l’Inserm en collaboration avec l’Inra et l’Université et CHU de Nantes a découvert des anomalies fonctionnelles digestives chez les ratons et une réponse inadaptée au stress. Bien que ce travail ait été mené chez l’animal, il démontre une fois de plus l’incidence du stress périnatal sur la santé de l’adulte et interpelle sur les conséquences de carences involontaires ou provoquées par des régimes restrictifs pendant la grossesse. Ces travaux sont publiés dans The FASEB Journal.

La période gestationnelle est extrêmement sensible pour le développement normal du fœtus et pour le maintien en bonne santé tout au long de la vie. Plusieurs études ont déjà mis en évidence qu’une malnutrition maternelle avait des retentissements sur le développement cardiovasculaire ou encore cognitif de la descendance, avec des répercussions à l’âge adulte. Cette fois, les chercheurs ont étudié ces effets sur le système digestif de ratons, peu avant l’âge adulte. Pour cela ils ont réduit de moitié les apports en protéines des mères pendant toute la durée de la gestation et de la lactation puis réintroduit une alimentation normale une fois les ratons sevrés.

Les chercheurs ont étudié dans un premier temps le fonctionnement du système digestif des ratons et en particulier le transit et la perméabilité intestinaux. Le transit correspond à la fréquence et la vitesse de passage des selles. Quant à la perméabilité, elle représente la capacité de passage des nutriments et autres molécules à travers la paroi intestinale vers la circulation sanguine. Dans un premier temps, ils ont constaté une augmentation de ces deux paramètres chez les animaux dont les mères avaient été carencées en protéines. Par ailleurs, l’équipe a relevé chez ces derniers des taux élevés d’hormone du stress.

Pour comprendre ces dysfonctionnements, les chercheurs ont soumis ces animaux à un stress psychologique « modèle ». Chez des rats contrôles, une situation de stress (mimée par un isolement sur une plateforme sans issue au milieu d’une bassine d’eau) déclenche une accélération du transit et une augmentation de la perméabilité. Or, cette réponse était altérée chez les ratons dont les mères avaient été carencées. Leur activité digestive de base est plus importante mais n’augmente pas au cours du stress. « Leur réponse au stress semble mal adaptée, comme si le stress périnatal désensibilisait la réponse au stress aigu au cours de la vie future », suggère Hélène Boudin, chercheuse Inserm et co-directrice de ce travail.

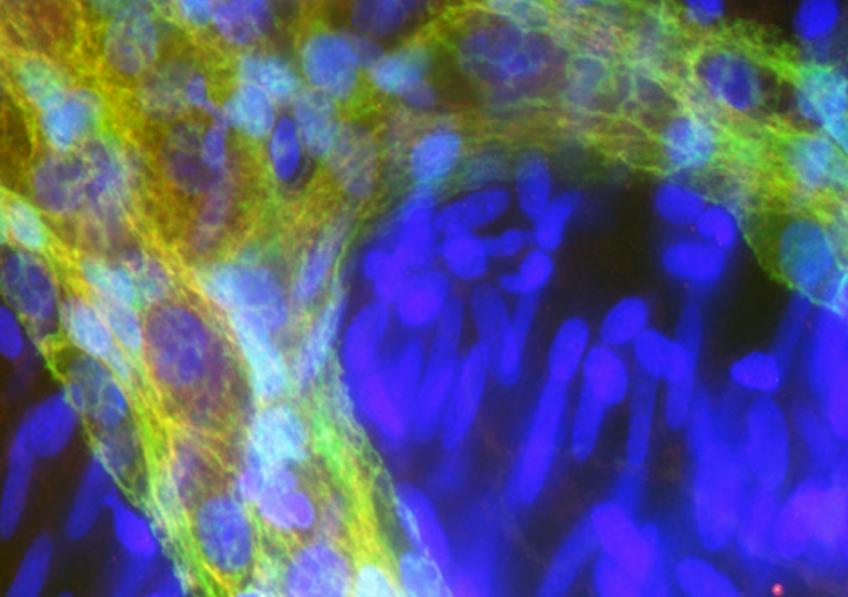

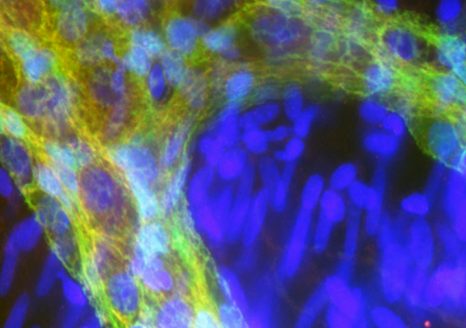

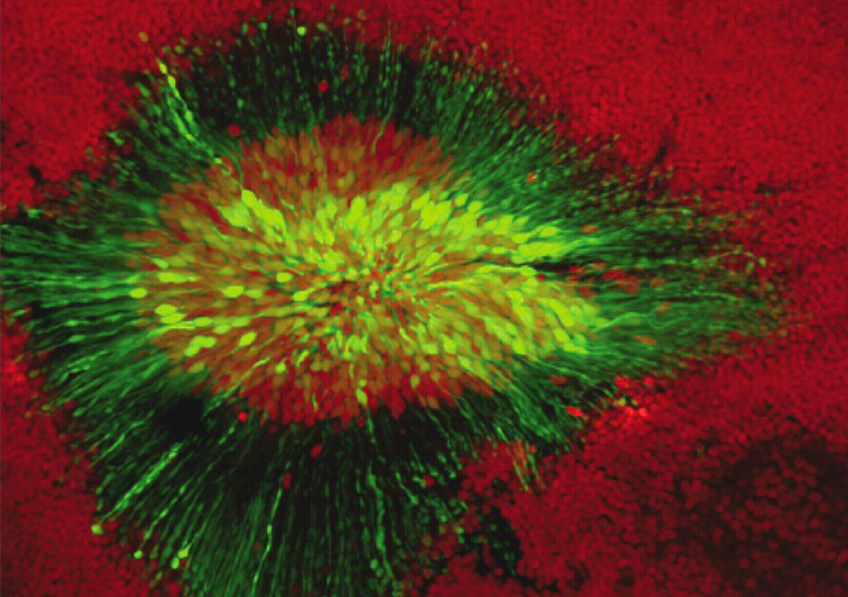

Les chercheurs ont ensuite examiné si le système nerveux digestif était modifié. Ils ont constaté que l’hormone du stress induisait un excès de neurones stimulant la motricité et la perméabilité intestinales. En plus d’être nombreux, ces neurones, présentent le défaut d’être incapables d’éliminer naturellement les déchets et toxines. Or ce défaut est « annonciateur d’une mauvaise capacité à répondre au stress » clarifie Hélène Boudin.

Ces différentes observations ont permis aux chercheurs de poser l’hypothèse suivante : La carence nutritionnelle périnatale conduirait à une augmentation de l’hormone du stress chez la descendance qui induirait elle-même un remodelage du système nerveux digestif à long terme. Celui-ci serait responsable de troubles digestifs pouvant fragiliser l’intestin et impacter le bien-être et la qualité de vie.

« Ces travaux renforcent aussi l’hypothèse de l’origine prénatale de certaines pathologies ou troubles digestifs. D’autre part, les mécanismes mis en jeu par le stress périnatal étudié pourraient être partagés avec ceux présents dans d’autres pathologies de la malnutrition (sur- et sous-alimentation) et peut-être aussi dans des pathologies neuro-développementales incluant certaines maladies psychiatriques » clarifie Hélène Boudin. Pour elle, ce travail démontre une fois de plus l’incidence du stress périnatal sur la santé de l’adulte et interpelle sur les conséquences de carences involontaires ou provoquées par des régimes restrictifs pendant la grossesse.