Le nouveau rapport Euro-Peristat fournit des indicateurs sur la santé périnatale en France et en Europe. © Adobe Stock

Le 15 novembre 2022 est publié le nouveau rapport Euro-Peristat, projet européen coordonné par l’Inserm et mis en place depuis 2000. Celui-ci rassemble des statistiques sur la santé périnatale de 28 pays, pour la période allant de 2015 à 2019. La comparaison de la France à ses voisins permet d’aboutir à un bilan contrasté, avec en particulier un taux de césariennes maîtrisé, mais une situation moins favorable en ce qui concerne la mortinatalité (enfants mort-nés à partir de 24 semaines d’aménorrhée[1]). Par ailleurs, la mortalité après la naissance n’a pu être comparée à celle des autres pays européens, en raison d’un manque de données disponibles. L’ensemble des résultats peut être consulté sur le site du projet.

Après les précédents bilans de 2004, 2010 et 2015, le nouveau rapport européen Euro-Peristat présente des données sur la santé périnatale pour 24 pays membres de l’Union européenne, plus l’Islande, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse.

Euro-Peristat est coordonné par l’Inserm (équipe Epopé2[2]) et financé dans le cadre du projet européen PHIRI[3].

Dans ce rapport, les données concernent les principaux indicateurs périnataux portant sur la santé des nouveau-nés (mortalité, poids, âge gestationnel), les pratiques médicales et les facteurs de risque (âge, parité, naissances multiples).

Les résultats permettent de situer la France par rapport aux autres pays, notamment en ce qui concerne sa capacité à fournir des indicateurs de santé. En outre, ils offrent une vision plus globale que les résultats annuels nationaux ou internationaux.

« Étant donné que les pays européens partagent des niveaux de vie comparables et des systèmes de soins généralement bien développés, mais qu’ils ont des politiques et des pratiques très diversifiées en matière de santé, le constat de différences dans les indicateurs périnataux peut mettre en lumière les pratiques sur lesquelles cibler les efforts, afin de réduire les risques sanitaires et optimiser la santé des parents et des bébés. Ces indicateurs peuvent également permettre aux pays de comparer leurs performances et d’identifier les domaines dans lesquels des progrès restent à faire », souligne Jennifer Zeitlin, directrice de recherche Inserm et coordinatrice du projet.

Un mot sur les données

Pour ce rapport, les données ont été collectées selon un nouveau protocole qui garantit une harmonisation des définitions entre pays mais qui impose de fournir les données à partir d’une seule source. Les données françaises proviennent des statistiques hospitalières (ou PMSI). Cette source, disponible chaque année, permet d’avoir des indicateurs fondés sur la totalité des naissances annuelles. Cependant, cette source n’inclut pas tous les indicateurs principaux demandés par l’Euro-Peristat, notamment la mortalité néonatale et la mortalité infantile, qui sont recueillies par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Ainsi, la France figure parmi les 8 pays sur 28 qui n’ont pas pu fournir les données sur la mortalité néonatale avec le protocole spécifique utilisé pour produire le rapport.

Tendances concernant le mode d’accouchement

La césarienne est une intervention vitale pour permettre un accouchement sûr, en présence de certaines complications maternelles ou fœtales. Cependant, en l’absence d’indications médicales, le recours à la césarienne peut être préoccupant, notamment en raison de risques à court et à long terme pour la santé de la mère et du nouveau-né.

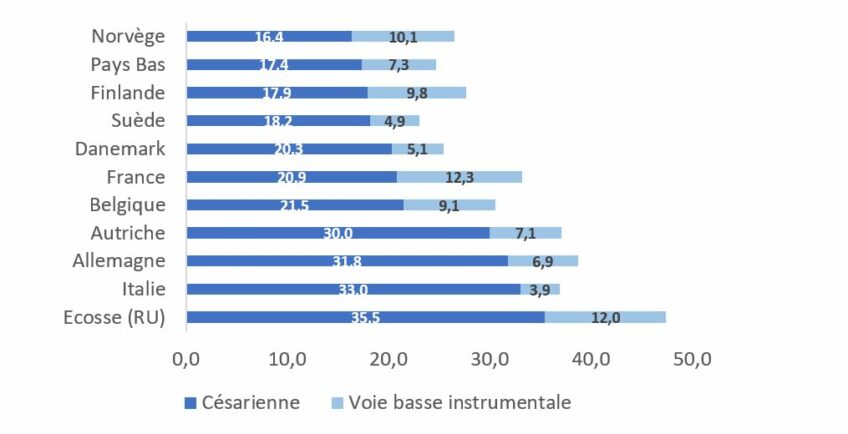

En France, le taux de césariennes est maîtrisé – avec un taux stable sur la période 2015 à 2019 – soit environ une césarienne pour 5 naissances en 2019 (20,9 %). Le pays arrive 9e sur les 28 fournissant des données pour cet indicateur. Toutefois, on note en parallèle un taux élevé d’accouchements par voie basse instrumentale (forceps, spatules, ventouses).

Pourcentages de naissances par césarienne et par voie basse instrumentale en 2019 pour les pays limitrophes de la France et les pays nordiques.

Évolution de quelques facteurs de risque

Les facteurs de risque ont évolué au fil du temps : entre 2015 et 2019, une diminution des taux de naissances multiples a été observée dans la plupart des pays, y compris en France, tandis que l’âge maternel à l’accouchement a continué à augmenter.

Un âge maternel élevé (au-delà de 35 ans) ou au contraire peu élevé (moins de 20 ans) est plus fréquemment associé à certaines complications pour la mère et l’enfant à naître, augmentant par exemple le risque de prématurité et/ou de présenter un faible poids de naissance.

Dans le détail, en France, 23,1 % des accouchements en 2019 concernent des mères âgées de 35 ans et plus (4,6 % des mères de plus de 40 ans). En Europe, ces chiffres sont similaires puisque 23,1 % des naissances concernent des mères de 35 ans et plus (4,5 % de 40 ans et plus).

Les grossesses multiples sont aussi un facteur de risque pour la santé des mères, augmentant le risque de pré-éclampsie et de diabète gestationnel. De plus, dans ce contexte, le risque pour les enfants de naître prématurément est de 50 %. En France, les données montrent que 16,1 pour 1000 grossesses sont des grossesses gémellaires (contre 15,8 pour mille naissances en Europe).

Santé des nouveau-nés

Une partie importante du rapport est consacrée à la santé des nouveau-nés, avec notamment la publication d’indicateurs relatifs à la mortinatalité (enfants mort-nés à partir de 24 semaines d’aménorrhée), à la mortalité néonatale (décès de l’enfant dans les 28 jours suivant la naissance) et à la prématurité (naissance avant 37 semaines d’aménorrhée).

Au niveau européen, les taux de mortinatalité et de mortalité néonatale ont continué à diminuer en moyenne, mais ces baisses ont été moins prononcées que les années précédentes et certains pays ont enregistré des taux stables ou en hausse.

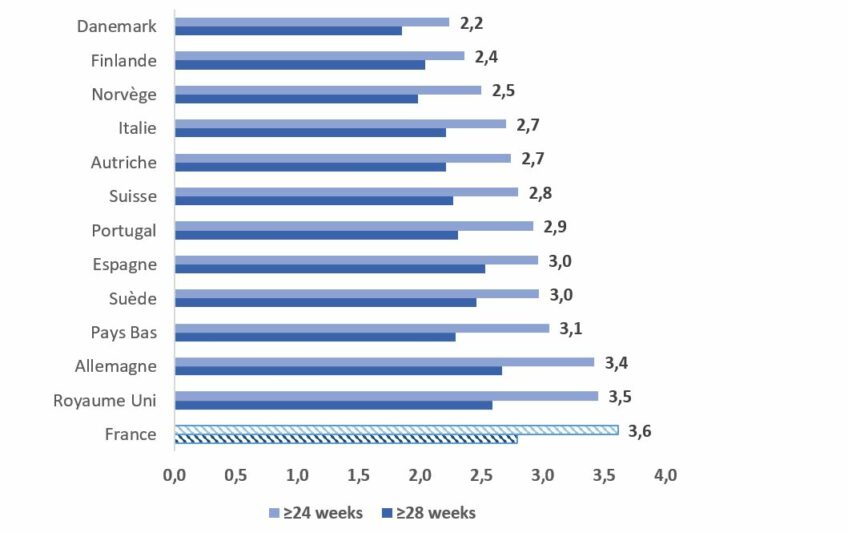

En France, des progrès sont nécessaires pour réduire la mortalité autour de la naissance. Par exemple, le pays arrive en 20e position sur 28 en ce qui concerne le taux de mortinatalité avec 3,6 décès pour 1 000 naissances en 2019, après exclusion des interruptions médicales de grossesse

À titre de comparaison, en 2019, le taux médian est de 2,5 mort-nés pour 1 000 naissances en Europe. La situation préoccupante de la France est illustrée ci-dessous par sa position par rapport aux pays nordiques et aux pays limitrophes.

Taux de mortinatalité à partir de 24 semaines et de 28 semaines d’aménorrhée en 2019 pour les pays limitrophes de la France et les pays nordiques.

Pour ce rapport, puisque le protocole prévoyait que toutes les données proviennent d’une même source, aucune donnée au niveau français n’a pu être fournie concernant la mortalité néonatale et infantile[4]. Toutefois, la mortalité néonatale atteignait un niveau relativement élevé dans le précédent rapport Euro-Peristat et une étude récente portée par des équipes de l’Inserm a constaté une augmentation de la mortalité infantile à partir de 2012.

Enfin, les données concernant la prématurité indiquent qu’en France, le taux de naissances prématurées parmi toutes les naissances vivantes est de 6,9 %. Au niveau européen, ce taux varie de 5,3 % à 11,3 %, avec une médiane de 6,9 % en 2019.

« Ce rapport permet de consolider et de confirmer les résultats de précédents travaux menés en France qui ont soulevé des craintes quant à la mortalité des nouveau-nés. Il souligne aussi la nécessité d’améliorer notre système d’informations pour obtenir des données solides permettant de soutenir les politiques publiques en faveur de la santé périnatale », conclut Jennifer Zeitlin.

[1]Aménorrhée : absence de menstruations, ici en raison de la grossesse

[2] Equipe intégrée sein du Centre de recherche épidémiologie et statistiques (Inserm/INRAE/Université Paris Cité/Université Sorbonne Nord)

[3]Ce rapport a été soutenu par le projet H2020 Population Health Information Research Infrastructure (PHIRI ; phiri.eu). PHIRI vise à favoriser l’échange et l’utilisation de données sur la population en Europe, avec un accent immédiat sur la pandémie de Covid-19. Il comprend quatre axes, dont un sur la santé périnatale qui est coordonné par le réseau Euro-Peristat. Les résultats relatifs à l’année pandémique 2020 sont en cours d’analyse et seront présentés dans des rapports en 2023.

[4]En France, l’information sur la mortalité néonatale et infantile est publiée par l’Insee. En 2019, le taux de mortalité néonatale était de 2,6 pour 1 000 naissances, ce qui nous situe dans le dernier quartile (taux au-dessus de 2,4 pour 1 000 naissances des pays qui ont fourni l’information pour le rapport Euro-Peristat 2015-2019.

Pour aller plus loin

- Enquête nationale périnatale : résultats 2021

https://presse.inserm.fr/enquete-nationale-perinatale-resultats-de-ledition-2021/45860/

- Sur la mortalité infantile

Trinh NTH, de Visme S, Cohen JF, Bruckner T, Lelong N, Adnot P, Roze JC, Blondel B, Goffinet F, Rey G, Ancel PY, Zeitlin J, Chalumeau M. Recent historic increase of infant mortality in France: A time-series analysis, 2001 to 2019. The Lancet regional health Europe. 2022;16:100339.

- Sur la nécessité d’avoir des statistiques européennes de qualité

Gissler M, Durox M, Smith L et al. Clarity and consistency in stillbirth reporting in Europe: why is it so hard to get this right ? Eur J Publ Hlth 2022;32:200-6